프랑스 시절, 파리가 아닌 지방에서 잠시 머물었던 적이 있다. 걸어서 10분이면 대충 전면을 파악할 수 있는 작은 도시였다.

할 일은 없었다. 그저 어슬렁 어슬렁 도시를 산책하는 것이 하루의 일과였다. 그리고 도서관에 가곤 했다. 도서관에는 물론 수 많은 책들이 있었지만 음반도 많았다. 게다가 재즈 앨범이 참 많았다. 고전 명작은 물론 프랑스와 기타 유럽 앨범까지 다양했다. 더욱 좋았던 것은 새 앨범이 꾸준히 들어왔는데 구매를 결정하는 사서가 재즈에 정통했는지 앨범들이 다 좋았다.

도서관에서 한 번에 빌릴 수 있는 앨범의 수는 5장. 약 2주의 시간을 주는데 나는 할 일이 음악을 듣는 것 밖에 없었기에 매일 5장을 빌려서 하루에 다 듣고 다음 날 반납하곤 했다. 그렇게 들어도 파리로 갈 때까지 도서관의 재즈 앨범을 다 듣지 못했다.

음악적으로는 참 행복한 날이었다. 나 또한 없는 돈으로 앨범을 구매하고 또 구매했지만 그래도 도서관이 없었다면 음악적으로 빈곤했을 것이다. 당시는 인터넷이 잘 발달하지 못했기에 앨범이 아니면 음악 감상이 힘들었다. 재즈 전문 라디오 채널이 있었지만, 선곡 또한 나쁘지 않았지만 그래도 어딘가 아쉬움이 있었다.

그래서 테이프를 사서 앨범을 녹음하곤 했다. 원래 한국에서부터 나는 테이프를 이용해 컴필레이션 앨범을 만들곤 했다. 대신 그 때는 내가 아닌 친구를 위해 만들었다. 그러나 프랑스에서는 나를 위해 녹음했다.

그 시절의 추억이 오늘 부모님이 이사하는 날 나타났다. 며칠 전에 동생이 많은 테이프를 버려서 아쉬워 했는데 녹음한 테이프50여개가 다른 박스에 담겨져 있더라.

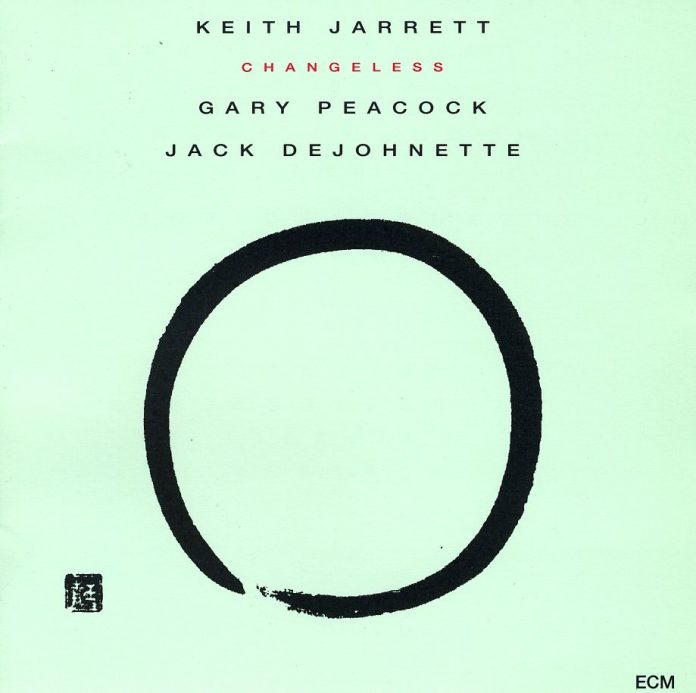

그 중 키스 자렛의 <Changeless>와 <Silence>를 담은 테이프가 보였다. 서울에 앨범을 두고와서 또 구매하기 그래서 도서관에서 앨범을 빌려 테이프에 옮겼었다.

참으로 무더운 여름이었다. 내 청춘같은. 내 작은 스튜디오의 타일 바닥에 누워 반복을 통해 차이를 부단히 생성하던 트리오 연주, 뜨거움과 차분함을 오가던 쿼텟 연주 들으며 오후를, 지루함을 견뎠었다.

이제는 듣지 않아도 음악을 그릴 수 있는 그 음악을 담은 테이프를 보며 그 시절을 떠올려 본다.