제임스 설터의 번역판 전 작품을 다 읽자는 계획하에 차근차근 읽어나가고 있다. (이런 계획을 올 해 유난히 많이 세운 것 같다.)

제임스 설터의 번역판 전 작품을 다 읽자는 계획하에 차근차근 읽어나가고 있다. (이런 계획을 올 해 유난히 많이 세운 것 같다.)

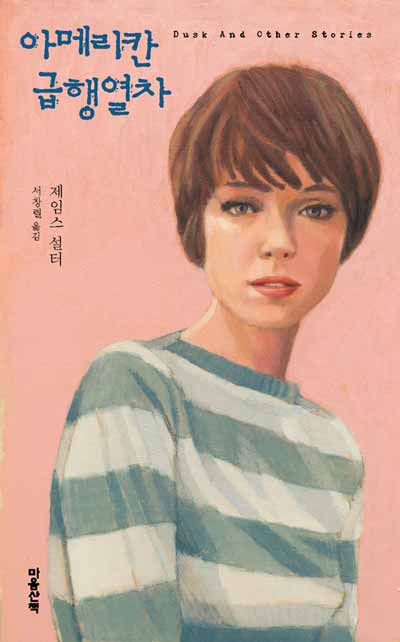

<아메리칸 급행열차>는 지난 번에 읽었던 <어젯밤>보다 앞선 작가의 첫 번째 단편집이다. 원래는 “Dusk & Other Stories”로 출간되었다. 그러니까 “황혼”이 표제작이었는데 국내에서는 “아메리칸 급행열차”로 바꾼 것이다. 개인적으로도 읽는 재미에 있어서는 “아메리칸 급행열차”가 황혼보다 마음에 든다. 속도감, 장면 전환 등에서 영화 같다 싶을 정도로 그 이미지가 선명하다. 이에 비해 “황혼”은 흐릿하고 어두운 느낌에 마음을 답답하게 하는 면이 있다. 그러나 작가의 매력과 작품이 남기는 뒷맛은 사실 “황혼”이 더 깊다.

아무튼 책에는 11편의 단편이 실려 있다. 그리고 그 작품들은 대부분 사랑, 연애와 관련되어 있다. 그렇다고 달달하지는 않다. 관계의 결말과 상관 없이 덤덤하다. 작가가 특정 사건을 아주 대단한 것처럼 그리지 않았기 때문이다. 작가가 담은 사건들은 어느 한 순간 삶 전체에 영향을 주는 변곡점 같은 사건보다는 그냥 의미 없이 지나가는 사건 아닌 사건, 삶의 비약을 이끄는 사건이 발생하기 전의 희미한 시발점 정도가 되는 사건에 가깝다. 그렇기에 각 단편들은 완벽한 결말의 느낌을 주지 않는다. 때로는 왜 이 단편을 썼을까? 하는 의문을 갖게 하기도 한다.

그런데 공교롭게도 이 무의미한 듯한 느낌이 작가의 소설이 지닌 매력이다. 하나의 사건을 쭈욱 따라가지 않고 마치 갑자기 생각났다는 듯이 중간에 다른 이야기를 넣기도 하고, 인물에 대한 설명이나 주요 흐름의 전개를 축약해 여백을 많이 두는 것은 이를 위한 작가의 의도일 것이다. (이 문체적 특성은 그 자체로 황홀하다.) 그래서 작가의 글은 쉽게 질리지 않을 것이다. <어젯밤>을 두 번째 읽었을 때처럼 다시 읽으면 또 다른 느낌을 줄 것이다.

그런 중에도 이 11편의 소설은 내게 스페인이나 남프랑스의 어느 여름 날 오후 두 시를 생각하게 한다. 무덥고 그래서 무기력한 시간, 여기에 여행자가 아닌 이방인으로서 외로움이 함께 한다. 마음의 헛헛함을 준다고 할 수 있겠다.

그에게는 뭔가 빠진 것이 있었고, 그래서 여자들은 그게 뭔지 알아내려고 늘 뭔가를 했다. 여자들은 앞으로도 늘 그럴 것이다. 그건 생각보다 단순한 것일지도 모른다고 앨런은 생각했다. 어쩌면 빠진 게 없는지도 모른다.

<아메리칸 급행열차> 중에서 이 부분이 계속 기억에 남는다. 소설 전체를 아우르는 것도, 작가의 매력을 설명하는 것도 아님에도 말이다.