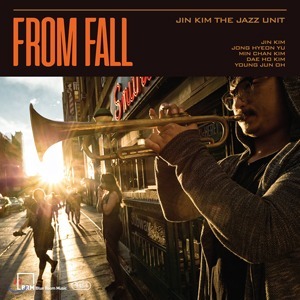

지난 2015년에 발매된 진 킴의 첫 앨범 <The Jazz Unit>은 연주자 본인도 어쩌면 기대하지 못했을 큰 호응을 얻었다. 이유는 단순했다. 순도 높은 하드 밥 스타일의 연주를 담고 있었던 것. 많은 연주자들이 각자의 길을 간다는 미명하에 과거도 미래도 아닌 곳에서 헤매고 있을 때 익숙하다 못해 진부하다고 느껴지는 언어로 만든 음악이 주는 신선함은 대단했다.

지난 2015년에 발매된 진 킴의 첫 앨범 <The Jazz Unit>은 연주자 본인도 어쩌면 기대하지 못했을 큰 호응을 얻었다. 이유는 단순했다. 순도 높은 하드 밥 스타일의 연주를 담고 있었던 것. 많은 연주자들이 각자의 길을 간다는 미명하에 과거도 미래도 아닌 곳에서 헤매고 있을 때 익숙하다 못해 진부하다고 느껴지는 언어로 만든 음악이 주는 신선함은 대단했다.

그래서 나는 트럼펫 연주자의 두 번째 앨범을 내심 기대하고 있었다. 과연 그가 첫 앨범에서 야심 차게 보여준 자신의 음악을 우연이 아닌 것으로 지속시킬 것인가가 궁금했기 때문이다. 결론부터 말한다면 그가 60년대에 바탕을 둔 현재의 음악을 하려는 굳은 목표를 지니고 있음을 이번 앨범은 확인하게 해준다. 그는 블루스와 스윙감, 치열하게 직진하는 솔로와 어깨동무로 뭉친 단단한 앙상블 등 하드 밥의 미덕, 나아가 재즈의 가장 기본적인 미덕을 이번 앨범에서도 제대로 담아냈다.

앨범의 시작을 알리는 “Velocity”가 대표적이다. 앨범 타이틀만큼이나 강렬한 에너지로 질주하는 연주가 재즈란 이런 것이었지, 연주자들의 땀냄새가 나는 음악이었지 하는 생각을 하게 해준다. 이것은 “We Will Meet Again”, “Kinetic Sequence”, “Voyage” 등의 곡에서도 확인된다. 다섯 명의 연주자들은 일체의 복잡한 고려 없이 주어진 코드와 테마를 바탕으로 직관적으로 100미터 달리기를 하듯 숨막히게 질주한다.

“From Fall”이나 “Too Late Now”같은 발라드 연주에서도 연주에 대한 강한 집중력은 마찬가지다. 특별한 감정적 과잉 없이 솔직 담백한 연주를 펼친다. 연주를 통해 낭만성이 드러나게 한다. 그것이 오히려 감상을 편안하게 해준다.

한편 그는 분명 밴드의 리더이자 “Too Late Now”와 “Voyage”를 제외한 전곡의 작곡자임에도 연주에 있어서는 자신만을 그리 많이 강조하지 않는다. “Blues”같은 자신의 솔로 연주로만 채운 곡이 있다고 하지만 그는 전반적으로 부드러운 영역에 머물고-속주에서도 그의 트럼펫 톤은 부드럽다- 질주하는 연주에 있어서는 색소폰과 건반에 많은 공간을 배려했다.

그로 인해 다른 멤버들의 연주에도 절로 관심을 갖게 되는데 특히 지난 앨범의 폴 커비를 대신해 새롭게 합류한 오영준의 키보드가 상당한 매력으로 다가온다. 아예 이번 앨범에서의 연주로 이루어진 그만의 트리오 앨범을 기대하게 만든다. (그의 첫 트리오 앨범은 이보다는 훨씬 조심성이 많았다.)

이 앨범이 과연 첫 앨범만큼의 큰 호응을 얻을 것인가에 대해서는 나도 잘 모르겠다. 갑자기 하늘에서 툭 떨어진 듯한 첫 앨범의 신선함은 같은 방식의 연주와 음악으로서는 극복하기 어려우니 말이다. 완성도가 덜하다는 것은 아니다. 다르다는 것이다. 그래도 확실한 것은 그의 온고지신(溫故知新)한 음악은 계속 되리라는 것이다.