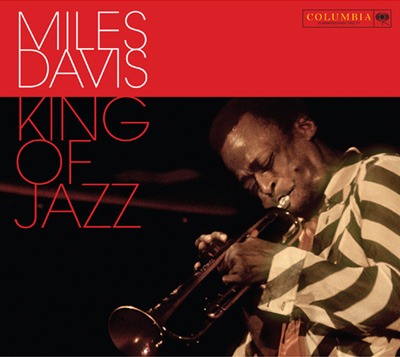

콜럼비아 레코드와 함께 한 재즈의 왕과 그의 음악

100년이 조금 넘는 역사를 지니고 있지만 재즈는 그 한 세기의 시간 속에 클래식 음악이 수 세기에 걸쳐 이룩한 성과와 맞먹는 결과물을 만들어 냈다. 각각 확고한 개성을 지닌 사조가 연달아 등장하고 확장되면서 실로 다양한 스타일의 재즈가 공존하기에 이른 것이다. 이러한 발전과 변화의 중심에는 늘 마일스 데이비스가 있었다. 그보다는 그를 중심으로 재즈의 역사가 진행되었다고 말하는 것이 더 정확할 것이다. 따라서 마일스 데이비스의 삶을 정리하는 것은 재즈의 역사를 정리하는 것과 같다.

1926년 5월 26일 일리노이에서 태어나 13세 때 처음 트럼펫 연주를 시작한 그는 1944년 줄리어드 음대 입학을 위해 뉴욕에 온 후 우상 찰리 파커와 협연을 하면서 재즈사에 등장했다. 이후 그는 자신의 음악에 대한 확고한 자신감을 바탕으로 쿨 재즈-하드 밥-모달 재즈-퓨전 재즈 등을 개척하며 재즈의 경계를 확장해 나갔다. 그것은 마치 과제를 해결하면 다음 무대로 이동하는 게임과도 같았다. 하나의 사조를 제시하고 그 안에서 모든 가능성을 탐구했다 싶으면 그는 과감하게 이를 버리고 새로운 사조를 개척했다.

그가 재즈를 앞으로 전진시킬 수 있었던 것은 물론 그의 왕성한 창의력과 두려움을 모르는 실험정신 때문이었다. 하지만 이와 함께 함께 할 연주자들을 발굴하고 그들을 하나로 묶는 능력을 무시할 수 없다. 그는 자신의 음악적 이상을 구현하는데 적합한 연주자라면 신인 연주자도 과감히 기용할 줄 알았다. 게다가 그들의 음악에 귀를 기울일 줄 알았다. 존 콜트레인이 대표적인 경우다. 만약 그가 이 신예 색소폰 연주자가 지닌 뜨거운 음악적 상상력을 제대로 보지 못했다면 재즈 역사상 가장 위태한 퀸텟은 결성될 수 없었을 것이다. 빌 에반스도 마찬가지다. 이 피아노 연주자의 섬세하고 투명한 피아니즘에 담긴 새로움을 보지 못했다면 재즈사의 명작 <Kind Of Blue>는 불가능했을 것이다. 이 외에 1960년대 지미 헨드릭스의 일렉트릭 기타 연주가 지닌 폭발력을 감지하지 못했다면 퓨전 재즈는 만들어지지 못했을 것이고, 재즈의 인기는 1960년대로 막을 내렸을 것이다. 나아가

마커스 밀러, 키스 자렛, 데이브 홀랜드, 칙 코리아, 존 스코필드 등이 현 재즈를 이끄는 인물로 성장하는데 큰 어려움을 겪었을 지도 모른다.

첫 번째 퀸텟과 섹스텟

평생 재즈를 따르는 것이 아닌 재즈를 창조했던 인물이었던 만큼 그는 매시기 뛰어난 앨범을 만들었다. 그럼에도 그의 음악적 핵심을 말하라 한다면 1955년부터 1985년까지 활동했던 콜럼비아 레코드 시절이 아닐까 싶다.

마일스 데이비스와 콜럼비아의 인연은 1955년부터 시작되었다. 하지만 그 전부터 트럼펫 연주자는 콜럼비아에서 앨범을 제작하고 싶어했다. 이유는 간단했다. 당시 막 등장한 LP 제작환경이나 홍보 업무 등에 있어 콜럼비아가 제일 뛰어나다고 생각했기 때문이었다. 그래서 콜럼비아의 제작자인 조지 어배키언에게 먼저 계약을 제안했다. 아직 프레스티지 레이블과의 계약이 남아 있음에도 말이다.

다소 이치에 맞지 않는 것처럼 보이는 제안이었지만 그의 바람대로 계약은 성사되었다. 그리고 같은 해 10월 26일 콜럼비아 스튜디오에서 존 콜트레인(색소폰), 레드 갈란드(피아노), 폴 체임버스(베이스), 필리 조 존스(드럼)과 함께 퀸텟을 이루어 첫 번째 녹음을 할 수 있었다. 이 날의 녹음은 1956년 6월과 9월의 녹음과 더해져 1957년 앨범으로 발매되었는데 그것이 바로 <Round Midnight>이었다.

앨범 <Round Midnight>은 퀸텟의 첫 번째 앨범이기도 했다. 그리고 최고의 앨범이기도 했다. 특히 앨범의 타이틀 곡의 인트로가 인상적인 편곡과 달콤한 고독을 느끼게 해주는 공간감 깊은 뮤트 트럼펫 연주는 이 곡에 대한 모범적 연주로 자리잡았다.

<Round Midnight>을 시작으로 마일스 데이비스 퀸텟은 성공가도를 달렸다. 특히 프레스티지 레이블과의 남은 계약을 해결하기 위해 <Round Midnight>의 녹음과 병행해 1956년 5월과 11월에 각 하루씩 총 이틀에 걸쳐 4장 분량의 곡들을 녹음한 마라톤 세션 앨범들은 마일스 데이비스 퀸텟을 유일무이한 “더 퀸텟(The Quintet)”으로 자리잡게 했다.

퀸텟은 1957년 존 콜트레인을 비롯한 다른 연주자들의 약물 문제 등으로 인해 해산되었다. 하지만 다섯 연주자는 이듬해 다시 뭉쳤다. 이번에는 또 다른 색소폰 연주자 캐논볼 아들레이를 추가한 섹스텟 편성이었다. 이 마일스 데이비스 섹스텟은 곧바로 앨범 <Milestones>을 녹음했다. 앨범 타이틀 곡을 통해 코드가 아닌 모드 중심으로 연주하는 모달 재즈의 가능성을 보여주기도 했지만 이 앨범은 하드 밥의 진수를 보여준 앨범이었다. 특히 1955년 10월 마일스 데이비스 퀸텟의 첫 녹음 때와 마찬가지로 이번 섹스텟 녹음에서도 첫 번째로 연주된 “Two Bass Hit”은 자신감으로 가득한 연주자들의 쟁쟁한 솔로와 탄탄한 호흡이 돋보이는 명연이었다.

이 섹스텟은 퀸텟만큼 안정적이지 못했다. 앨범 <Milestones>를 녹음할 때부터 문제가 있었던 레드 갈란드와 필리 조 존스가 퀸텟을 떠난 것. 이에 마일스 데이비스는 빌 에반스(피아노)와 지미 콥(드럼)을 새로이 영입해 활동을 이어갔다. 카페 보헤미아 공연을 통해 호흡을 맞춘 새로운 섹스텟은 1959년 봄, 이틀에 걸쳐 6곡을 녹음했다. 그 가운데 다섯 곡으로 앨범을 구성했는데 그것이 바로 <Kind Of Blue>였다. 재즈 역사상 가장 위대한 앨범, 가장 많이 팔린 앨범으로 남아 있는 이 앨범에서 “So What”을 통해 마일스 데이비스는 한 해 전 <Milestones>에서 탐구했던 모달 재즈의 가능성을 제대로 구현한 연주를 펼쳤다.

<Kind Of Blue>의 성공에도 불구하고 섹스텟은 오래 가지 못했다. 캐놀볼 아들레이와 빌 에반스가 각자의 솔로 활동으로 인해 빠지게 되면서 <Kind Of Blue>에서 한 곡을 연주했던 윈튼 켈리(피아노)가 고정 멤버로 참여해 퀸텟을 이루어 공연 활동을 하게 되었다. 그리고 다시 존 콜트레인이 빠지고 소니 스팃이 그 자리를 메우는 등 1960년대 말까지 멤버의 이동이 계속되었다.

1961년 3월 마일스 데이비스는 안정적이지 못한 상황 속에서 새로운 앨범을 녹음했다. 그 앨범이 바로 <Someday My Prince Will Come>으로 그동안 호흡을 맞춘 윈튼 켈리, 폴 체임버스, 지미 콥에 1960년 12월에 합류시킨 행크 모블리를 포함한 퀸텟을 기본으로 존 콜트레인이 두 곡, 필리 조 존스가 앨범에 수록되지는 못한 한 곡의 녹음에 참여하여 완성되었다. 안정적이지 못한 상황에서 제작되었기 때문인지 그룹은 <Kind Of Blue>의 신비한 분위기를 이어가는 대신 이전의 하드 밥 스타일로 돌아간 연주를 펼쳤다. 그 가운데 앨범 타이틀 곡은 막 결혼해 아내가 된 프란시스 테일러에 대한 마일스 데이비스의 애정을 담은 듯 행복한 분위기로 가득했다. 또한 이 곡은 결과적으로 존 콜트레인과의 마지막 녹음이기도 했다.

길 에반스와 마일스 데이비스

1957년 마일스 데이비스는 1949년과 50년 <Birth Of The Cool>앨범을 통해-실제 앨범 발매는 1957년에 이루어졌다-인연을 맺은 편곡자 길 에반스와 만나 빅 밴드를 이끌고 앨범 <Miles Ahead>를 녹음했다. 앨범은 보통의 빅 밴드 앨범과 달랐다. 길 에반스는 클래식적인 맛이 느껴지는 이지적인 스타일로 편곡했으며 마일스 데이비스는 트럼펫 대신 플뤼겔 혼으로 차분하게 한 곡 한 곡을 연주했다. 여기에 5일에 걸쳐 녹음된 10곡이 편집 기술을 통해 하나의 곡처럼 연결된 것도 앨범 전체의 차원에서 감상의 재미를 가져다 주었다.

길 에반스와의 작업은 1958년 조지 거쉰의 오페라 곡들을 연주한 <Porgy & Bess>로 이어졌다. 이 앨범에서도 마일스 데이비스는 길 에반스의 클래식적인 편곡을 바탕으로 멜로디 감각이 돋보이는 그만의 솔로를 펼쳤다. 그것은 마치 클래식의 콘체르토와도 같았다.

이것은 1961년에 발매된 <Sketches Of Spain>에서 보다 확장된 모습을 보였다. 스페인의 클래식 작곡가 호아킨 로드리고의 “아랑후에즈 협주곡”을 비롯해 질 에반스의 자작곡, 또 다른 스페인 작곡가 마누엘 데 파야의 곡 등을 연주한 이 앨범은 악보를 중심으로 흐르는 클래식과 자유로운 연주 중심의 재즈가 만날 수 있는 이상적 지점을 제시했다. 그것은 쿨 재즈를 넘어 그 무렵 등장하게 될 “서드 스트림”을 알리는 것이기도 했다.

이 앨범에 이어 1962년 길 에반스와 마일스 데이비스는 다시 한번 새로운 앨범 녹음에 들어갔다. 역시 관악기들의 섬세한 조합이 클래식적인 느낌을 주고 여기에 마일스 데이비스의 아름다운 솔로가 어우러진, 또한 일부분 당시 인기를 얻기 시작한 보사노바 리듬을 반영한-“Corcovado”- 연주를 담은 앨범이었다. 하지만 두 사람의 작업은 LP의 두 면 가운데 한 면 정도를 채울 수 있는 20여분 정도의 녹음에서 진전을 이루지 못했다. 그러나 앨범의 제작을 담당하던 테오 마세로는 이를 기다리지 못하고 1963년 4월, 다음 앨범인 <Seven Steps To Heaven>을 위한 녹음에서 한 곡 “Summer Nights”를 추가해 <Quiet Nights>란 타이틀로 앨범을 발매했다. 이에 마일스 데이비스는 테오 마세로와 한 동안 작업을 함께 하지 않을 정도로 기분이 몹시 상했다고 한다. 하지만 이와 상관 없이 앨범에 담긴 길 에반스와 마일스 데이비스의 음악은 무척이나 매혹적인 것이었다.

포스트 밥을 제시한 두 번째 퀸텟

<Someday My Prince Will Come>이후 카네기 홀, 샌프란시스코 블랙호크 라이브 클럽 등 라이브 앨범을 녹음하기는 했지만 마일스 데이비스는 행크 모블리와의 호흡에 만족하지 않았다. 그런 중 1962년 리듬 섹션 연주자들도 자신의 길을 위해 떠나자 마일스 데이비스는 혼자가 되었다. 이후 그는 완전히 새로운 그룹을 결성하기 위해 연주자들을 물색했다.

그런 중 1963년 4월 존 콜트레인의 추천으로 알게 된 조지 콜맨(색소폰)을 비롯해 빅터 펠드만(피아노), 론 카터(베이스), 프랭크 버틀러(드럼)으로 퀸텟을 결성해 LA의 콜럼비아 스튜디오에서 이틀간 녹음했다. 결과는 대체적으로 만족스러웠다. 하지만 빅터 펠드만과 프랭크 버틀러가 그룹 활동을 하자는 마일스 데이비스의 제안을 거절했다. 그래서 한 달 후 마일스 데이비스는 허비 행콕(피아노), 토니 윌리암스(드럼)를 새로운 멤버로 영입해 뉴욕의 콜럼비아 스튜디오에서 녹음했다. 그렇게 해서 앨범 <Seven Steps To Heaven>이 완성되었다. 그 가운데 LA에서 녹음된 “I Fall In Love To Easily”는 조지 콜맨 없이 쿼텟 편성으로 녹음된 곡으로 마일스 데이비스의 뮤트 트럼펫 연주가 지닌 아름다움을 대표하는 명연으로 남아 있다.

마일스 데이비스, 조지 콜맨, 허비 행콕, 론 카터, 토니 윌리암스로 이루어진 퀸텟은 첫 번째 퀸텟 이후 가장 안정적인 호흡을 보였다. 하지만 이 또한 1964년 여름 조지 콜맨이 떠나면서 위기를 맞이했다. 하지만 당시 아트 블래키의 재즈 메신저에서 활동하고 있던 웨인 쇼터가 새로운 색소폰 연주자로 가입하면서 위기는 새로운 기회로 바뀌었다. 첫 번째 퀸텟에 이어 새로운 전설을 남길 두 번째 퀸텟이 완성된 것이다!

1964년 후반기 동안 여러 공연으로 호흡을 맞춘 후 1965년 1월 마일스 데이비스는 새로운 퀸텟을 이끌고 앨범 <E.S.P>를 녹음했다. 이전 앨범들과 달리 마일스 데이비스와 다른 멤버들의 자작곡으로만 이루어진 앨범에서 새로운 퀸텟은 한층 더 추상적이고 현대적인 색채의 연주를 펼쳤다. 그 가운데 긴장 어린 발라드 곡 “Litlle One”에서 마일스 데이비스와 웨인 쇼터의 호흡은 과거 마일스 데이비스와 존 콜트레인의 호흡만큼이나 뛰어난 것이었다.

<E.S.P>의 결과에 만족한 마일스 데이비스는 1966년 10월 앨범 <Miles Smile>을 녹음했다. 앨범에서 퀸텟은 당시 재즈계를 휩쓸고 있던 프리 재즈와는 다른 차원에서의 자유로운 형식과 연주를 추구했다. 리듬은 다채로이 변화를 거듭했으며 솔로 연주 또한 극한을 향해 질주했다. 웨인 쇼터 작곡의 “Footprints”는 이러한 퀸텟의 새로운 연주를 증명하는 것이었다.

퀸텟의 창조적 영감은 1967년 5월에 <Sorcerer>를 녹음하고 곧 이어 6월과 7월에 <Nefertiti>를 녹음할 정도로 뜨거웠다. 그와 함께 멤버들의 호흡은 갈수록 탄탄해졌다. 멤버들은 냉철함을 잃지 않으며 사운드를 지적으로 이끌어갔다. 그것은 하드 밥보다는 지금의 포스트 밥에 가까운 것이었다. 앨범 <Sorcerer>에서 상승의 순간에도 사려 깊은 자세를 유지한 “Prince Of Darkness”, 앨범 <Nefertiti>에서 긴장을 적극 활용하여 지금 들어도 현대적인 울림이 신비로운 타이틀 곡이 그 좋은 예였다.

1968년 1월에 녹음된 앨범 <Miles In The Sky>에서도 마일스 데이비스와 네 명의 연주자들은 더욱 농밀해진 호흡과 자유로운 솔로를 이어나갔다. 모든 연주자가 거침 없이 질주하는 “Black Comedy”등의 곡에서 연주자들은 서로를 얼마나 신뢰하고 있는지 보여주었다. 한편 이 무렵 마일스 데이비스는 기존의 어쿠스틱 악기 중심의 연주에서 벗어나 당시 인기를 얻고 있던 록 음악과 전자 악기에 관심을 갖기 시작했다. 특히 지미 헨드릭스의 일렉트릭 기타에 매료되었다. 퀸텟의 멤버 허비 행콕도 마침 전자 악기에 관심을 갖고 있었다. 그래서 허비 행콕과 론 카터에게 각각 일렉트릭 피아노와 일렉트릭 베이스를 연주하게 하는 한편 조지 벤슨을 불러 한 곡에서 일렉트릭 기타를 연주하게 하는 등 새로운 시도를 하기도 했다.

전자 악기가 가미된 새로운 질감의 음악에 대한 관심은 <Miles In The Sky>와 같은 해 6월과 9월에 녹음된 앨범 <Filles de Kilimanjaro>에서 조금 더 본격화 되었다. 아직은 어쿠스틱 퀸텟의 연주와 같은 선상의 긴장 가득한 연주를 펼치기는 했지만 일렉트릭 피아노와 일렉트릭 베이스가 등장하는 사운드는 마일스 데이비스가 이후 제시하게 될 될 퓨전 재즈의 전조를 느끼게 하기에 충분했다. 동시에 이것은 두 번째 퀸텟의 아름다운 모험의 끝을 의미하는 것이기도 했다.

<Bitches Brew> 그리고 퓨전 재즈

1969년 2월 마일스 데이비스는 두 대의 일렉트릭 피아노, 오르간, 일렉트릭 기타 등으로 이루어진 옥텟 편성으로 앨범 <In A Silent Way>를 녹음했다. 그것은 마일스 데이비스가 본격적으로 일렉트릭 음악을 시작했음을 알리는 것이었다.

앨범은 충격적이었다. 하지만 이에 그치지 않고 마일스 데이비스는 같은 해 8월 3일에 걸쳐 <In A Silent Way>에서 한층 더 나아간 앨범 <Bitches Brew>를 녹음했다. 곡에 따라 편성을 다르게 가져간 앨범은 당시의 록 음악을 보다 적극적으로 수용하면서 두 번째 퀸텟 시절 확립한 자유로운 솔로 연주를 결합한 새로운 음악을 선보였다. 그것은 퓨전 재즈의 탄생을 알리는 것이기도 했다. 그 가운데 “Spanish Key”는 좌우로 배치된 두 대의 드럼, 좌우, 중앙으로 배치된 세 대의 일렉트릭 피아노 등이 끊임 없이 만들어 내는 펑키한 리듬을 배경으로 마일스 데이비스를 중심으로 한 솔로 연주가 몰아의 경지로 이끌며 새로운 재즈의 세계로 감상자를 매혹시켰다.

<Bitches Brew>이후 마일스 데이비스는 편성을 다양하게 바꿔 가며 퓨전 재즈의 가능성을 확장해나갔다. 그 가운데 1971년 6월 키스 자렛, 허비 행콕, 칙 코리아, 잭 드조넷, 존 맥러플린 등과 섹스텟 혹은 노넷 편성으로 이틀에 걸쳐 녹음하고 여기에 같은 해 12월 워싱턴의 셀라 도어 클럽 연주를 더 해 앨범 <Live/Evil>을 완성시켰다. 그 중 셀라 도어 클럽에서 라이브로 녹음된 “Sivad”는 마일스 데이비스 외에 한층 더 강화된 존 맥러플린의 기타 솔로 연주 등이 재즈 록의 모범을 보여주었다.

퓨전 재즈의 시대로 접어들어 마일스 데이비스는 스튜디오에서 여러 연주자들과 편성을 달리 해가면서 녹음을 계속했다. 그리고 선별 과정을 통해 한 장의 앨범으로 만들어 갔다. 1972년에 발매된 <On The Corner>, 1974년에 발매된 <Big Fun> 등의 앨범이 그런 경우였다.

역시 1974년에 발매된 <Get Up With It>도 마찬가지였다. 이 앨범은 애초 당시 막 세상을 떠난, 마일스 데이비스를 지지했던 듀크 엘링턴을 기리기 위해 발매된 것으로 고인을 위한 32분여의 대곡 “He Loved Him Madly”를 비롯해 1970년부터 74년 사이에 녹음된 곡들로 채워졌다. 그 곡들은 감상에 보다 높은 집중력을 요구했다. 그래도 존 맥러플린의 기타와 허비 행콕의 클라비넷이 록적인 분위기를 연출하고 여기에 마일스 데이비스의 자유로운 트럼펫 솔로가 어우러진 “Honky Tonk”는 다른 곡들에 비해 쉽게 접근할 수 있는 곡이었다.

1976년에 발매된 <Water Babies>도 실은 1967년과 68년의 녹음, 즉 <Nefertiti>, <In A Silent Way>와 관련된 녹음을 모은 것이었다. 마일스 데이비스의 음악이 어쿠스틱 퀸텟에서 퓨전 재즈로 넘어갈 무렵의 녹음을 함께 담았다는 것에서 독특했던 앨범이었는데 그 가운데 “Sweet Pea”는 두 번째 퀸텟의 추상적인 아름다움을 다시 한번 확인할 수 있게 해주었다.

5년 휴식 후 복귀

1975년부터 79년까지 마일스 데이비스는 약물 중독으로 인한 건강상의 문제로 인해 음악으로부터 멀어졌다. 하지만 그는 그대로 주저 앉지 않았다. 1980년 6월 그는 스튜디오로 돌아와 1981년 5월까지 빌 에반스(색소폰), 랜디 홀, 마이크 스턴(기타), 마커스 밀러(베이스) 등 젊은 연주자들과 함께 앨범 <The Man With The Horn>을 녹음했다. 70년대 퓨전 재즈를 이어가면서도 바뀐 시대에 맞추어 보다 간결하고 단순해진 사운드를 담은 앨범이었다. 그 가운데 앨범 타이틀 곡은 복귀 후 처음 녹음한 곡으로 그의 새로운 출발을 알리는 것이었다.

복귀 후 그는 아무 일도 없던 것처럼 다시 창조적인 음악을 이어갔다. 더 놀라운 것은 오랜 공백에도 불구하고 그의 트럼펫이 지닌 힘은 줄어들지 않았다는 것이었다. 한층 더 새로워진 사운드 속에서도 비브라토를 절제한 그의 트럼펫은 범접할 수 없는 강력한 아우라를 발산했다. 라이브 앨범 <We Want Miles>에 이어 1983년에 발매된 앨범 <Star People>도 그랬다. 앨범 타이틀 곡을 비롯한 6곡에서 마일스 데이비스는 젊은 연주자들의 새로운 기운으로 가득한 사운드 속에서 자신의 모습을 그대로 유지했다.

이어 1984년에 발매된 앨범 <Decoy>도 마찬가지였다. 브랜포드 마샬리스(색소폰), 존 스코필드(기타) 등 후에 재즈계의 리더로 성장할 젊은 연주자들을 잘 활용하는 가운데 그의 연주는 여전히 독보적이었다. 그 가운데 수록곡들 사이에 라이브로 녹음된 두 곡 중 하나인 “What It Is”는 빠른 진행 속에서도 효율적으로 공간을 파고드는 그의 연주가 돋보이는 곡이었다.

1985년에 발매된 앨범 <You’re Under Arrest>에서 마일스 데이비스는 흑인에 대한 경찰의 인종차별, 전쟁 등에 대한 자신의 저항을 드러내면서도 단순화된, 그래서 팝적인 맛이 더 강해진 음악을 선보였다. 그 가운데 신디 로퍼의 “Time After Time”과 마이클 잭슨의 “Human Nature”를 녹음한 것은 매우 충격적이었다. 재즈에서 멀어졌다고 생각하는 사람들도 많았다. 하지만 멜로디를 중심으로 차분하게 솔로를 이어가는 그의 연주는 하드 밥 시절의 발라드 연주와 다른 것이 아니었다. 오히려 그는 많은 공연에서 이 두 곡을 연주하며 자신의 후기를 대표하는 곡으로 만들어버렸다.

1985년 1월 <You’re Under Arrest>의 녹음을 완료 한 후 그는 곧바로 덴마크의 코펜하겐으로 건너가 앨범 <Aura>를 녹음했다. 앨범에서 그는 트럼펫 연주자였던 팔레 미켈보그가 9가지 색을 주제로 작곡한 곡들을 유럽 연주자들로 구성된 빅 밴드와 함께 연주했다. 하지만 음악은 전통적 빈 밴드 사운드가 아닌 재즈, 록, 전자 음악 그리고 클래식적인 요소까지 가미된 퓨전 재즈였다. 여기서도 마일스 데이비스는 독보적인 솔로 연주자로서 긴장과 이완이 어우러진 아름다운 솔로를 펼쳤다.

하지만 이 앨범은 곧바로 발매되지 못하고 녹음된 지 4년이 지난 1989년에서야 발매될 수 있었다. 이 때는 이미 마일스 데이비스가 콜럼비아를 떠나 워너 레코드로 이적한 상황이었다. 그리고 이 앨범은 그의 생전 마지막 앨범이 되었다. 1991년 9월 28일 그는 뇌졸증, 폐렴 등의 합병증으로 인해 세상을 떠났다. 이듬해 앨범 <Doo Bop>이 유작으로 발매되었다.

이상에서 살펴보았듯이 마일스 데이비스는 자신의 음악 세계가 확실한 인물이었다. 그리고 자신의 음악을 다른 사람들에게 설득할 수 있는 능력을 지닌 인물이기도 했다. 늘 그의 음악은 시대를 이끄는 것인 동시에 정도의 차이가 있기는 했지만 대중적인 매력을 지니고 있었다. 개성과 사회성 모두를 겸비한 음악이었다고 할까? 그렇기에 수십 년간 그는 재즈를 전진하게 하는 리더, 재즈의 왕으로 정상을 지킬 수 있었다.

그의 음악은 콜럼비아에서 만개했다. 1975년부터 1979년까지, 그 사이 약 5년의 은퇴기간이 있기는 했지만 이 30여년의 시간 동안 그는 다른 누구와 비교할 수 없는 그만의 음악, 현재에도 유효할 정도로 시대를 앞서는 완성도 높은 음악을 담은 앨범들을 녹음했다. 그리고 그 앨범들은 모두 뛰어난 완성도를 지닌 것이었다.

지금 우리가 듣고 있는 앨범은 그의 탄생 90주년을 맞아 이 콜럼비아 레코드 시절의 음악을 간략하게 정리한 것이다. 30여년의 시간을 석장의 앨범으로 정리한다는 것은 사실 무모한 일이다. 하지만 이 앨범이 마일스 데이비스의 찬란히 빛났던 삶을 맛보기에는 충분할 것이라 믿는다. 마일스 데이비스의 탄생 90주년을 기념하기 위해 제작된 이 앨범이 부디 많은 사람들을 그의 음악으로 인도하는 역할을 하기 바란다.

앨범 듣기 전 일단 포스팅 리딩 먼저..^^

그런데… aura 앨범이 저에겐 제일 좀 충격적이네요…

이 앨범 듣다가 왠지 이거 한사람이 연주한 거 맞아?라는 생각이 반드시ㅋ 들 것 같아요.

Aura는 빅밴드와 함께 한 앨범입니다. 한 사람의 연주는 아니구요.ㅎ

아…’이 앨범’은..aura가 아니라 king of jazz를 말하는 거였어요.

제가 헷갈리게 쓰긴 했네요.

짬을 내어 몇개의 앨범을 들어봤는데, 혁신적인 앨범들이 많다보니 마치 다른 사람이 연주한 것 같은 느낌이 들더라고요.

아하 그렇군요. 스타일이 바뀌어서 좀 헛갈리긴 하죠. 그래도 트럼펫 연주만큼은 늘 그대로이지 않나요? ㅎ

역시..더 깊이 들어가니,

마일즈 데이비스에 대한 저의 좁은 감상폭이 그대로 드러나는 것 같습니다.ㅜ

‘Miles Ahead’랑 ‘Aura’앨범을 함께 들었거든요. 연대를 훅~ 뛰어넘어서요.

그런데 ‘Miles Ahead’에서는 그 분위기에 맞게,

‘Aura’에서는 또 그 전체 분위기에 맞게 연주하는 걸 보면서 전 전혀 다른 느낌을 받았습니다.

각 앨범의 분위기가 어떻게 흐를거라는 걸 이미 다 알고 있다는 듯이,

딱 그 분위기에 너무나 정확히 맞추어서 연주하는 것 같았거든요.

솔직히 제가 마일즈 데이비스만의 연주스타일을 제대로 모르기 때문에..그러니까 애정을 가지고 그만의 연주를 ‘느끼지 못했기’ 때문에…

서로 다르게 들릴수 있다는 생각이 드네요.

확실히…재즈스페이스 덕분에 제 감상 폭이 조금씩 넓어지는 것 같습니다.

아닙니다. 들으신 부분이 맞습니다. 카리스마로 사운드를 압도하죠. 그렇게 연주 자체에 힘을 주지 않는 것 같으면서도. ㅎ 제가 같다고 한 것은 이런 장악력이었습니다. 물론 프레이징도 포함되기는 했지만. 외부 환경을 변화시키면서도 그 안에서 자기 공간은 지켜내는 스타일의 연주. 또한 그러면서도 이질감을 주지 않는 연주. 어쩌면 이것을 꿈틀대는 생성의 연주라 할 수도 있겠습니다.ㅎ