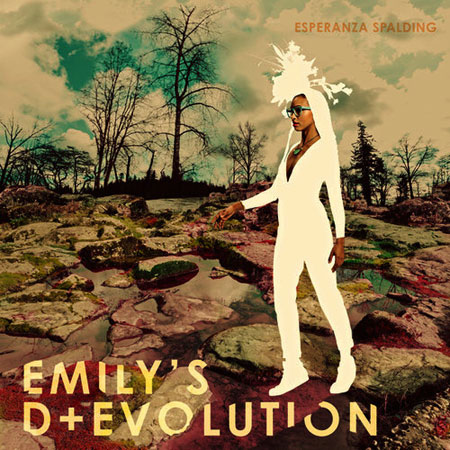

에스페란자 스팔딩이 아닌 또 다른 자아 에밀리의 앨범

나는 재즈를 제일 좋아하고 관련 글을 쓰지만 그렇다고 종일 재즈만 듣지 않는다. 재즈가 제일 큰 부분을 차지하고 있지는 하지만 그래도 클래식, 록, 월드 뮤직 등 다양한 음악을 욕구에 따라 다양하게 듣는다. 기본적으로 음악을 듣는 행위는 여가를 즐기기 위해서가 아니던가?

이것은 감상자가 아닌 음악을 만드는 사람들에게도 해당될 것이다. 특히 요즈음처럼 여러 장르가 동시 다발적으로 들리는 상황에서는 하나의 장르만 들으며 성장한다는 것은 불가능한 가능성에 가깝다. 실제 요즈음 등장하는 재즈 연주자들을 보면 모두 재즈 외에 팝, 록, 클래식 등을 오랜 시간 들으며 성장했다. 그리고 이를 바탕으로 재즈를 더욱 세분화, 다양화해 나가고 있다. 따라서 그들에게 장르적 순수성이란 하나의 이상에 지나지 않을 지도 모른다. 적어도 그들은 자신을 규정하는 장르적 한계에 갇히는 것을 거부한다. 하나의 장르를 고집하더라도 그 안에서 자신만의 것을 찾아 모험에 모험을 계속한다. 그가 대중의 반응에 민감하게 반응하지 않는다면 말이다.

이러한 내 생각에 동의하지 않는 감상자라면 에스페란자 스팔딩의 이번 앨범을 매우 당혹스럽게 받아들일 수 있다. 왜냐하면 이전 그녀의 음악과는 전혀 다른 질감의 음악을 들려주기 때문이다. 물론 지금까지 그녀는 넉 장의 앨범을 발표하면서 포스트 밥, 라틴 재즈, R&B나 네오 소울적 색채가 강한 퓨전 재즈 등을 오가는 다양한 변화를 보여주었다. 그것 만으로 그녀가 다양한 음악적 취향을 지니고 있으며 이를 효과적으로 자신의 음악에 투영하고 있음을 생각하게 했다. 또한 아무리 다양한 스타일을 가로지르는 중에도 음악적 상상력의 중심은 늘 재즈였기에 신선하다는 느낌은 몰라도 낯설다는 느낌은 주지 않았다.

하지만 이번 앨범은 앞선 앨범들의 음악과는 완전히 다르다. 변화가 아닌 변신이라 할만하다. 앨범의 시작을 알리는 “Good Lava”만 들어도 알 수 있다. 저스틴 타이슨의 정확한 4박자의 드럼, 매튜 스티븐스의 디스토션이 강하게 걸린 일렉트릭 기타, 에스페란자 스팔딩의 평소보다 더 힘을 준 보컬과 일렉트릭 베이스 연주에서 재즈보다는 록을 먼저 생각하게 될 것이다. 상승과 하강이 교차하고 코러스가 등장하는 “One” 같은 곡에서는 70년대 프로그레시브 록의 맛까지 느껴진다. 확실히 100%는 아닐지 몰라도 순도 80% 이상의 록이다. 이것은 이어지는 곡들에서도 유효하다. 곡마다 정도의 차이가 있지만 그녀의 음악은 재즈보다는 록을 지향한다. 마일스 데이비스가 1970년대에 추구했던 재즈 록과도 거리가 있다.

어째서 이런 변신을 꾀한 것일까? 재즈에서 벗어나려는 것일까? 보다 더 많은 사람들로부터 인정을 받기 위한 의도인 것일까? 그럴지도 모른다. 하지만 그 전에 이 앨범이 에스페란자 스팔딩의 또 다른 자아에 의한 음악을 담고 있기 때문이다. 그 또 다른 자아란 바로 앨범 타이틀에 언급된 에밀리이다. 에밀리는 에스페란자 스팔딩의 중간 이름이다. 어린 시절 그녀는 에스페란자가 아닌 에밀리로 불렸다고 한다.

이 중간 이름을 앞세우게 된 것은 기존의 에스페란자 스팔딩으로 해온 음악과는 다른 음악, 그녀 스스로도 놀랄 정도로 새로운 음악을 선보이기 위해서였다. 그리고 이것은 갑작스러운 영감에 기인한다. 어느 날 밤 그녀는 10곡의 스케치가 머리 속에 그려지는 것을 경험 했는데 그것이 매우 새로웠다고 한다. 그리고 그것에서 자신, 특히 유년 시절의 에밀리를 보았다고 한다. 그래서 유년 시절의 자신을 탐구하듯이 영감을 따라 3년여에 걸쳐 이번 앨범을 준비하게 되었다고 한다.

이러한 그녀의 설명을 들으면 이번 앨범이 왜 재즈가 아닌 록을 지향하고 있는지 이해할 수 있게 된다. 에스페란자 스팔딩과 차별 점으로 록이 사용된 것이다. 그런데 이번 앨범에 담긴 음악은 록적인 성향 외에 뮤지컬이나 연극 같은 면 또한 지니고 있다. “I Want It Now” 같은 곡에서 알 수 있듯이 에스페란자 스팔딩, 아니 에밀리 스팔딩의 노래는 마치 배우가 연기를 하듯 이루어지고 있으며 “Good Lava”를 비롯한 여러 곡에서 등장하는 그녀 자신과 밴드 멤버들이 담당한 코러스는 사운드의 양감(量感)을 높이는 기능을 넘어 극적인 효과로 다가온다.

이러한 극적인 성향은 에밀리가 음악은 물론 춤과 연기 등에도 관심이 많았던 것에 기인한다. 즉 에밀리의 내면을 주제로 삼으면서 다양한 예능 분야에 흥미가 많았던 소녀의 삶을 반영한 것이 이번 앨범이 극적인 면을 지니도록 한 것이다. 이것은 또한 평소 흔히 폭탄 머리라 불리는 흑인 특유의 퍼진 헤어 스타일을 머리칼을 땋아 두피에 붙인 스타일로 바꾸는 한편, 화사한 색의 옷과 안경으로 에스페란자 스팔딩과는 차별화된 모습으로 이번 앨범의 곡들을 무대에서 연주하고 노래하는 것으로 연결된다. 모든 것이 준비되고 계산된 에밀리의 쇼로 무대를 만들어 버린 것이다. 마침 몇 해전의 내한 공연에 이어 이번 5월에 있을 서울 재즈 페스티벌 무대에 그녀가 선다고 하니 이를 직접 확인해 보기 바란다.

한편 뮤지컬 같다고 해서 전 곡이 어떤 통일된 이야기를 지녔고 그 흐름에 따라 진행된다는 것은 아니다. 각 곡들은 각자의 방식으로 인생, 교육, 인종문제, 성(性) 등에 관련된 이야기를 담고 있다. 이러한 주제들은 아주 흔한 것일 수 있지만 10대의 청소년기를 지날 때 만나게 되는 주제이기도 하다. 즉, 춤과 연기, 그리고 음악에 관심이 많은 소녀 에밀리는 이러한 주제를 통해 입체적인 인물로 그려진다.

에밀리의 록 스타일 앨범이므로 그렇다면 기존 에스페란자 스팔딩을 좋아한 재즈 애호가들은 이번 앨범을 싫어할까? 꼭 그렇지는 않을 것이다. 당황스럽기는 하지만 그 첫 느낌에서 자유로워진다면 모든 멤버들이 자신의 역할을 완벽히 수행해 만들어 낸 이 앨범의 매무새가 훌륭하다는 것을 알게 될 것이기 때문이다. 또한 유년 시절을 탐구했기 때문인지는 모르지만 그녀로서는 매우 새로운 사운드가 70년대의 다양한 음악, 그것도 재즈 애호가들도 좋아할만한 음악에 기원을 두고 있음을 발견하게 될 것이다.

예를 들면 “Earth To Heaven”, “Noble House” 같은 곡은 싱어송라이터 조니 미첼이 자코 파스토리우스, 웨인 쇼터 등과 함께 포크를 벗어난 음악을 할 때를 연상시킨다. “Elevate Or Operate”에서의 코러스와 긴장과 이완이 교차하는 테마 멜로디와 록적인 리듬 뒤로 드러나는 경쾌함은 두비 브라더스, 스틸리 댄 등 팝록 그룹을 생각하게 한다. 이 외에 사운드의 질감을 결정하는데 결정적인 역할을 하는 일렉트릭 기타에서는 멀리 지미 헨드릭스의 그림자가 느껴진다.

이러한 과거의 흔적은 에밀리라는 과거의 자아 탐구라는 주제와 조화를 이룬다. 하지만 앨범이 과거에 대한 향수를 표현했다고 생각하면 안 된다. “과거의 것을 미래를 비추는 플래시처럼 최대한 사용해야 한다(We should use the best of the past like a flashlight into the future)”는 웨인 쇼터의 말처럼 과거의 재료로 그녀는 첨단의 사운드를 구현했다.

앨범 타이틀로 “D+Evolution”이란 조어를 사용한 것은 바로 이 때문일 것이다. “D+Evolution”은 “진화 Evolution”과 “퇴화 Devolution”의 상반된 의미를 아우른다. 즉 보기에 따라 진화로 보일 수 있고 퇴화로 보일 수 있다는 것이다. 나는 이 두 의미를 진화나 퇴화가 아닌 발전과 복고로 본다. 자신의 유년 시절을 탐구하는 것, 그래서 지난 시대의 음악 요소를 어느 정도 사용하는 것은 분명 복고적인 일이다. 하지만 그것을 통해 새로운 질감의 음악, 2016년 현재에 유효한 음악을 만들어 낸 것은 발전이기도 하다.

자신의 또 다른 자아를 드러낸 앨범인 만큼 그녀가 록적인 성향의 음악을 계속할 것이라 생각되지는 않는다. 다시 에스페란자 스팔딩으로 돌아가 기존 자아의 또 다른 발전된 음악을 선보일 것이다. 설령 덜 충격적일 지는 모르지만 그래도 신선하고 새로운 음악을. 그렇기에 이번 앨범은 갈수록 그녀의 음악 이력에서 매우 특별한 앨범으로 기억되지 않을까?