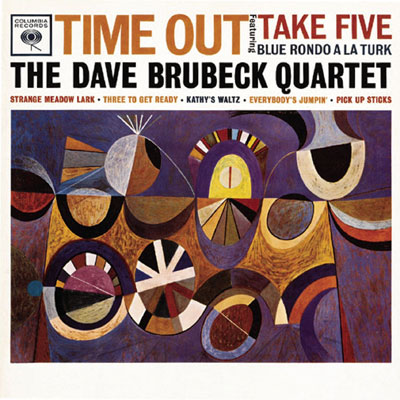

많은 인기 곡들이 있기는 하지만 기본적으로 재즈의 감상은 앨범 단위로 이루어진다. 그래서 재즈 명반 50선, 100선, 그리고 지금 이 지면을 통해 진행 중인 고전 (앨범)의 재발견 같은 글들이 무수히 존재하고 매번 사람들의 관심을 끌고 있으며 재즈 명곡 100선 같은 경우는 누구의 특정 연주를 논하기 전에 악보상의 스탠더드 곡 정리에서 머물곤 한다. 하지만 그런 와중에도 유례 없이 큰 대중적 인기를 얻은 곡이 존재한다. 일반적으로 재즈 곡들이 다양한 연주자들에 의해 다양하게 변주되면서 텍스트 자체가 희미해지는 것과 달리 이 곡은 다양한 변주 속에서도 텍스트로서의 가치를 상실하지 않는다. 그런 대표적인 인기 곡이 바로 이번 “고전의 재발견”에서 선택한 데이브 브루벡 퀄텟의 1959년 앨범 <Time Out>에 수록된“Take Five”가 아닐까?

많은 인기 곡들이 있기는 하지만 기본적으로 재즈의 감상은 앨범 단위로 이루어진다. 그래서 재즈 명반 50선, 100선, 그리고 지금 이 지면을 통해 진행 중인 고전 (앨범)의 재발견 같은 글들이 무수히 존재하고 매번 사람들의 관심을 끌고 있으며 재즈 명곡 100선 같은 경우는 누구의 특정 연주를 논하기 전에 악보상의 스탠더드 곡 정리에서 머물곤 한다. 하지만 그런 와중에도 유례 없이 큰 대중적 인기를 얻은 곡이 존재한다. 일반적으로 재즈 곡들이 다양한 연주자들에 의해 다양하게 변주되면서 텍스트 자체가 희미해지는 것과 달리 이 곡은 다양한 변주 속에서도 텍스트로서의 가치를 상실하지 않는다. 그런 대표적인 인기 곡이 바로 이번 “고전의 재발견”에서 선택한 데이브 브루벡 퀄텟의 1959년 앨범 <Time Out>에 수록된“Take Five”가 아닐까?

“Take Five”는 1959년 세상에 나온 이래 지금까지 많은 연주자들이 연주하는 스탠더드 곡으로 자리잡았지만 그래도 많은 사람들은 데이브 브루벡 퀄텟의 첫 연주를 제일 사랑한다. 충분한 공간적 울림과 함께 시원하게 다가오는 오 모렐로의 드럼, 그리고 이 곡을 작곡한 폴 데스몬드의 경쾌하고 매끄러운 색소폰 음색과 산뜻한 멜로디는 재즈를 좋아하느냐 아예 관심이 없느냐에 상관없이 모든 감상자를 사로잡을 정도로 매력적이다. 그래서 이 곡은 앨범 외에 싱글 앨범으로도 발매되어 1961년 빌보드 차트 상위권에 오르기도 했다. 그리고 지금까지도 신선도를 유지하며 여러 광고에 사용될 정도로 일반 감상자들에게 친숙하게 다가가는 대중적인 곡으로 사랑 받고 있다. 적어도 “Take Five”의 인기만큼은 “5분 휴식”은 물론 종료(Time Out!) 또한 없다.

그런데 부분이 전체를 가린다고나 할까? 앨범 <Time Out>은 그 자체로 재즈 역사를 빛낸 뛰어난 앨범임에도 수록 곡 “Take Five”로 인해 앨범 자체에 관심을 기울이고 다른 수록 곡들의 진가를 음미하는 감상자들의 수는 의외로 많지 않은 듯하다.

자유로운 영혼으로 여기 저기 순례자처럼 다니면서 우연적 만남 속에서 즉흥적인 연주를 펼치는 것이 재즈 연주자의 일반적 모습이지만 그래도 많은 명인들은 자신의 음악을 최적으로 실현할 수 있는 정규 밴드를 운영하곤 했다. 마일스 데이비스가 그랬고 존 콜트레인도 그랬다. 그리고 데이브 브루벡도 마찬가지다. 그는 1951년 폴 데스몬드와 함께 퀄텟을 결성했다. 폴 데스몬드 외에 밥 베이츠(베이스), 조 더지(드럼)가 함께 했었던 이 밴드를 이끌며 데이브 브루벡은 샌프란시스코의 블랙호크 클럽의 하우스 밴드로 활동, 대학 캠퍼스 투어 활동 등을 통해 입지를 다져나갔다. 그러나 진정한 데이브 브루벡의 퀄텟은 1956년 드럼에 조 모렐로가 가입하고 1958년 베이스에 유진 라이트가 가세하고 나서야 이루어질 수 있었다. 재즈사는 이 퀄텟을 클래식 퀄텟이라고 부르며 데이브 브루벡의 음악을 가장 잘 이해했으며 또한 멤버 스스로 창의적인 움직임을 보였던 퀄텟이라는 정통성을 부여하고 있다. 실제 데이브 브루벡 외에 폴 데스몬드는 비브라토가 억제된 매끄러운 톤 컬러와 깔끔한 멜로디 감각으로 데이브 브루벡의 알터 에고 역할을 톡톡히 했으며 유진 라이트는 복잡한 화성의 진행 속에서도 간결하게 베이스 음을 집어가며 사운드에 추진력을 부여했고 조 모렐로는 막강한 기교와 활력으로 데이브 브루벡의 리듬적 실험을 자유롭게 해주었다.

사실 <Time Out>은 대중적 성공을 염두에 두고 제작된 앨범이 아니다. 새로운 음악적 감수성을 탐구하던 끝에 “우연히” 대중적 인기를 얻었던 것이다. 만약 데이브 브루벡이 처음부터 대중적 인기를 염두에 두고 앨범을 녹음했다면 <Time Out>은 인기 앨범으로 기억될 수 있었을 지는 몰라도 명반의 반열에 오르지 못했을 것이다.

당시 데이브 브루벡은 중동과 인도 등을 방문하며 그 곳의 복잡 다양한 리듬을 접하고 이것을 재즈에 사용하는 것에 큰 관심을 두게 되었다. 즉, 4분의 4박자 중심으로 흘러가고 있던 일반적 재즈와 달리 그는 8분의 9박자, 4분의 5박자, 4분의 6박자 등을 사용하여 곡을 만들기를 시도했던 것이다. 이것은 4분의 4박자에 리듬을 고정시키고 복잡한 코드의 연결에 더 많은 관심을 기울였던, 그래서 연주자의 창의적 연주가 극대화된 예술적 성취를 이룰 수 있었으나 대중적 관심을 얻는 데는 그다지 성공적이지 못했던 비밥 재즈, 그리고 비밥의 복잡한 코드 구성에 반기를 들고 스윙 시대의 경쾌함과 명확한 멜로디의 미덕을 수용한, 그래서 음악적인 측면에 있어 비밥 재즈보다 상대적 저평가를 받곤 했던 다른 쿨 재즈의 경향과는 분명 다른 것이다. 즉, 코드의 전개 방식이 아닌 폴리 리듬의 사용을 통해 데이브 브루벡은 재즈에 긴장을 부여하는 새로운 가능성을 찾았던 것이다.

이것은 대표곡 “Take Five”에도 그대로 적용된다. 사실 이 곡을 작곡한 폴 데스몬드는 “Take Five”를 작곡할 때 대중적 측면보다는 조 모렐로의 탄탄한 연주력을 염두에 두었다고 여러 인터뷰에서 밝히곤 했다. 그리고 실제 이 곡은 간결하고 매끄러운 폴 데스몬드의 테마 연주가 끝이 나면 4분의 5박자를 배경으로 한 조 모렐로의 시원하고 탄력적인 드럼 솔로가 이어진다.

이 밖에 “Blue Rondo A La Turk”에서는 8분의 9박자가, “Everybody’s Jumpin’”과 “Pick Up Sticks”에서는 4분의 6박자가 사용되었으며 “Three To Get Ready”와 “Katthy’s Waltz” 등의 곡에는 4분의 3박자와 4분의 4박자가 혼용되었다. 그리고 이들 복잡한 박자를 사용함에 있어 퀄텟은 다시 몇 개의 부분으로 박자를 분할하여 연주하곤 했다. 그러다보니 4박자인 듯하다가 3박자로 변하고 다시 반대로 변하는 식의 리듬 전개가 감상자에게 살짝 긴장을 부여한다. 하지만 이 긴장은 이 복잡한 리듬에도 불구하고 혼란으로 다가오지 않는다. 오히려 싱코페이션에 싱코페이션을 거듭하다가 아예 박자가 바뀐 듯한 느낌에 흥겨움을 느끼게 된다.

특히나 앨범에 담긴 멜로디는 복잡하게 출렁이는 리듬을 정리하는 효과를 발휘하고 있다. 예로 “Take Five”에서 조 모렐로가 신나게 드럼 솔로를 펼칠 때 그 아래를 흐르는 데이브 브루벡의 피아노를 들어보라. 편안하지 않는 색다른 박자가 어색하지 않도록 반복적인 리듬 컴핑을 하고 있다. 그리고 폴 데스몬드의 색소폰은 또 어떠한가? 비브라토가 제어된 그의 색소폰은 매끄러움, 청량함의 이미지로 전체 사운드를 정화시키는 마력을 발휘한다. 한편 “Three To Get Ready”같은 곡은 테마의 멜로디와 색소폰과 피아노가 주고받는 방식이 클래식적인 느낌을 준다. 실제 데이브 브루벡이 클래식 작곡가 다리우스 미요를 스승으로 클래식적 소양을 습득했기에 이런 정갈한 맛은 자연스러운 것이 아닌가 싶다.

분명 이 앨범에서 가장 큰 인기를 얻은 곡은 “Take Five”다. 그러나 그 밖의 곡들도 은근히 많은 사랑을 받았고 또 지금까지 사랑 받고 있다. 그래서 혹시 이번에 이 앨범을 처음 듣게 되는 감상자라도 곡목과 상관없이 앨범 수록 곡들 대부분이 광고 등을 통해 한번쯤 들어본 경험이 있는 곡들임을 깨닫게 될 것이다. 그 중 특히 “Blue Rondo A La Turk”, “Three To Get Ready”를 들으면 “아하! 이 곡이었구나”라는 탄성을 지르게 될 것이다.

홋~귀가 풍성해지네요. 현장에서 듣고 싶은 욕구를 마구마구 자극합니다!

가끔 그 시대애 살았다면 싶기도 하죠 ㅎ