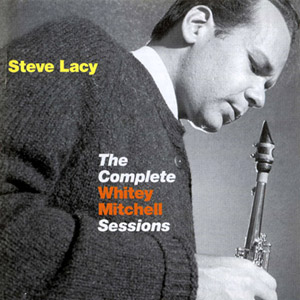

이 앨범은 지난 2004년 스티브 레이시가 사망하자 마자 발매되었다. 실제 앨범에도 그를 기린다는 문구가 삽입되었다. 또한 스티브 레이시의 후기는 잘 정리되었지만 초기는 그렇지 않다는 설명도 있다. 다 좋다. 하지만 이 앨범에 담긴 음원은 스티브 레이시가 리더로 녹음한 것이 아니다. 저작권으로부터 자유로운 음악을 재 발매하는 레이블들이 종종 자료 정리차원에서 이런 일-주연을 바꾸는-을 벌이곤 하는데 이 앨범이 바로 그렇다. 앨범은 베이스 연주자 레드 미첼의 동생인 휘트니 미첼의 1956년도 앨범 <Whitney Mitchell>과 테너 색소폰을 연주했던 탐 스튜어트의 1956년도 앨범 <Tom Stewart Sextette/Quintet>의 합본 반이다. 두 앨범 다 파라마운트 레이블에서 발매되었다. 아무튼 스티브 레이시의 리더 앨범도 아니거니와 위트니 미첼 중심의 녹음-설령 그가 탐 스튜어트의 녹음에도 참여했지만-도 아니다. 뭐 스티브 레이시를 중심으로 정리할 때 이런 일이 발생할 수는 있겠지만 만약 휘트니 미첼이나 탐 스튜어트를 중심으로 정리한다면 같은 음원이 세 번 사용될 수도 있는 것이다. (나 또한 파리에서 이런 일을 좀 했다.) 그래서 기왕이면 파라마운트 세션이나 1956 세션 정도로 타이틀을 달았으면 더 좋았을 것 같다.

이러한 아쉬움에도 불구하고 앨범은 젊은 스티브 레이시를 만나게 해준다는 점에서 의미가 있다. 전체 밴드에서 그렇게 큰 비중을 차지하는 것은 아니지만 그의 소프라노 색소폰의 냉랭함은 이미 이 때부터 하나의 완성된 스타일로 자리잡고 있었음을 확인하게 한다. 그리고 진보적인 성향의 연주자로 각인된 그가 밥 스타일의 연주를 즐겼다는 것 또한 신선한 사실로 다가온다.