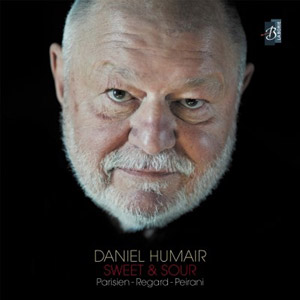

드럼 연주자들은 나이가 들수록 실력파 연주자들을 발굴하고 그들을 최적으로 조합으로 만들고 다시 그들에게서 새로운 영감을 뽑아내는 능력을 지니게 되는 것 같다. 과거 아트 블래키, 로이 헤인즈가 그랬다. 프랑스의 경우 다니엘 위매르가 그렇다. 이미 70대 중반에 접어든 이 노장은 젊은 연주자들과 함께 하기를 즐긴다. 그리고 음악들은 함께 한 연주자에 따라 다양하게 변하며 그 와중에서 그만의 색을 발산하곤 한다.

이번 새 앨범도 그가 리더로서 얼마나 탁월한 능력을 지녔는지 깨닫게 한다. 에밀 파리지엥(색소폰) 벵상 페이라니(아코데온), 제롬 르가르(베이스)와 쿼텟을 이룬 이 앨범에서 그는 상반된 요소들의 강렬한 대조, 그리고 궁극적으로는 그 조합이 만들어 내는 새로운 맛을 보여준다. 기본적으로 난해한 아방가르드/프리 재즈를 지향하면서도 귀에 쏙 들어오는 멜랑콜리를 들려준다. 앨범 타이틀터럼 달콤한 맛과 시큼한 맛의 조화를 보여준다고 할까?

사실 이 앨범 타이틀은 요리에서 주로 사용하는 용어다. 원래는 대비의 의미로 사용되다가 요즈음은 두 단어를 함께 사용하면서 두 맛이 조합된 새로운 맛을 의미하는 것으로 알고 있다. 새콤 달콤이 그런 뜻 아닐까? 아무튼 앨범에 담긴 음악들은 공간을 자유로이 유영하며 두 가지 맛을 동시에 생산해 낸다. 이러한 새로운 맛은 역시나 에밀 파리지엥의 색소폰과 벵상 페이라니의 아코데온에서 발생한다. 정서적인 차원에서 두 악기가 대조적인 모습을 보이느냐 조화로운 모습을 보이느냐에 따라 달라진다는 것이다. 그 가운데 벵상 페이라니의 연주가 특히나 중요한 역할을 하는 것 같다. 그의 아코데온은 악기 자체에 담긴 노마드적인 성격을 살려 무정형의 프리 재즈적인 공간에 유랑자적인 방향성을 부여한다.

다니엘 위매르의 드럼은 어떠냐고? 그는 제롬 르가르의 베이스와 함께 두 연주자를 지켜보면서 필요할 때마다 슬쩍 충동질을 한다. 능글맞다 싶은 느낌도 주는데 또 그냥 지원에 만족했기에 전면에 나선 두 악기의 진가가 발휘되지 않았나 싶다.