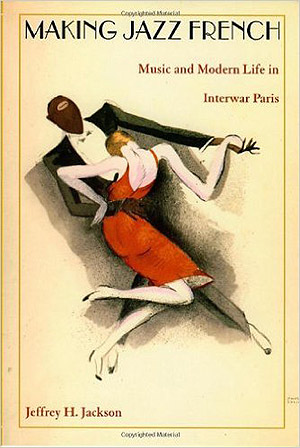

나는 음악 감상에는 책이 그리 필요 없다고 생각한다. 편안한 감상을 위해서는 말이다. 하지만 내가 재즈에 관한 글을 쓰는 사람이라면 그래도 가끔은 읽어야 한다는 의무감이 있다. 그 의무감이 오랜만에 다시 고개를 든 것이다. 아무튼 그래서 제일 처음 읽은 것이 이 책. 제프리 잭슨은 영국인으로 이 책은 그의 학위 논문을 발전시킨 것 같다. 그런데 영국인이 양차대전 사이 프랑스에서 재즈가 어떻게 들어와 인기를 얻고 그 안에서 프랑스 특유의 정체성이 반영된 재즈가 만들어졌는가를 탐구한다는 것이 흥미롭다. 저자의 말로는 이 주제에 관한 연구가 드물었다나?

200여 페이지에 이르는 동안 저자가 제시하는 이야기는 1차대전이 끝나고 미군들과 함께 재즈가 프랑스에 들어왔다고 한다. (전쟁은 문화를 유통하는 수단이다!) 그리고 프랑스는 재즈를 현대적인 것-여기서는 Modern-으로 열렬히 받아들였다. 재즈는 하나의 유행이었고 여기저기서 상관 없는 음악에도 재즈라는 표현을 붙이기도 했다. 한편 그들이 재즈라 했던 것도 사실 상당수는 재즈와 상관 없는 연주 음악인 경우도 많았다. 또한 재즈라 하면 되는대로 막 연주하는 것으로 받아들여-프리 재즈의 원형이 프랑스에서 1920년대에 이미 있었던 것이다!-드럼을 중심으로 마구 시끄럽게 연주하는 일이 잦았다고 한다.

이렇게 재즈가 하나의 유행이 되면서 몽마르트와 몽파르나스를 중심으로 프랑스의 카바레나 댄스 홀의 배경 음악을 장악한다. 그러면서 문제가 생겼다. 프랑스 감상자들이 재즈 하면 미국 흑인들만 할 수 있는 것으로 생각한 나머지 프랑스 백인 연주자들을 외면한 것이다. 그래서 실업자가 많이 생겼고 설령 연주를 하더라도 미국 흑인 연주자에 비해 터무니 없이 낮은 보수를 감내해야 했다. 그리고 재즈를 흑인만의 것으로 보면서 미국과 상관 없는 아프리카 흑인들까지 재즈 연주자처럼 맹목적으로 받아들이는 풍토도 생겼다. 그래서 사정은 더욱 악화!

그런 중에 어떻게 프랑스적인 재즈가 만들어졌는가? 저자가 말하는 프랑스적인 재즈란 음악적으로 많은 고민 끝에 만들어 낸 한 스타일을 의미하지 않는다. 그보다는 온전한 프랑스 음악으로 어떻게 프랑스인들이 재즈를 인식하게 되었는가 이다. 여기에는 일단 재즈의 유행 속에서 샹송이 재즈를 받아들이는 것부터 출발한다. 이에 대해 프랑스적인 것이 사라진다는 비판도 있었지만 아무튼 이런 흐름이 재즈를 이국의 음악으로 바라보지 못하게 만들기 시작했다. 그리고 감상자 집단에서 의미 있는 행동들이 나오기 시작했는데 그 가운데 위그 파나시에, 샤를 들로네이 같은 재즈 애호가를 넘어 평론을 하는 사람들의 등장이었다. 이들은 Hot Club De France 같은 동호회 그룹을 결성하고 정기적으로 연주회나 음악 감상회를 개최하면서 재즈의 저변을 확대하려 노력했다. 그러면서 프랑스 재즈 연주자들의 연주력에 대한 확신 속에서 쟝고 라인하르트, 스테판 그라펠리가 있던 Quintette du Hot Club De Jazz의 결성을 후원하기도 했다. 그리고 Jazz Hot같은 잡지를 창간했으며 그런 중에 미국에서 앨범 제작을 하기도 했다. 그 결과 일반 대중들은 이런 노력에 반응해 프랑스 연주자들의 재즈를 즐기게 되었다. 그리고 나아가 2차 대전 중 나치의 점령기에서는 재즈를 프랑스어 가사로 바꾸면서 지켜야 할 프랑스 음악의 하나로 여기기에 이르렀다.

뭐 대략 이런 내용인데 생각해보면 아주 특별하지는 않다. 오히려 세부적인 사항들이 흥미로운 것이 좀 있었다. 가령 재즈는 백인의 것이냐 흑인의 것이냐라는 논쟁이 있었다. 이것은 재즈는 미국의 음악이냐 아니냐라는 화두와 맞물리며 지금까지 논쟁의 대상이 되고 있는데 그 시작이 1920년대였다는 것이 흥미롭다. 그러니까 재즈를 수용하는 순간 프랑스는 미학적인 고민도 함께 시작했던 것이다. 아무리 무비판적인 수용이 일반적이었다고 하더라도.

저자는 프랑스가 원래 개방적인 문화를 지니고 있었기에 재즈가 쉽게 수용되었다고 한다. 하지만 그 수용과정에서 자연스레 자국의 문화의 하나로 확장하는 프랑스의 자세에 더 놀란 듯하다. 사실 영국은 그렇지 못했으니까. 이와 함께 저자는 세계화(Globalisation)에 대해 이야기한다. 그는 이것이 전세계의 취향-음악이 동일화하는 것이 아니라 한다. 프랑스의 경우처럼 세계적인 동질화 속에서 다시 세계적인 자국만의 것을 만들어 내는 것이 세계화가 아닐까 생각한다. 이에 나는 동의한다.

이 책을 읽으며 우리 재즈가 생각났다. 우리는 중국,일본을 통해 우회적으로 재즈를 받아들였지만 한편으로는 미군을 통해서도 소개받았다. 그리고 미국이 재즈의 본토이고 그게 최고라는 생각을 했다. 여기까지는 우리도 시대는 늦어도 프랑스와 유사한 과정을 밟았다. 그 다음이 문제다. 연주자들은 그래도 스스로 한국인도 재즈를 훌륭히 연주할 수 있다는 믿음 속에서 실제 그에 맞는 결과를 만들어 낸다 생각한다. 다만 아직 진정한 재즈 평단이 형성되지 않았고 한국 연주자를 후원하는 감상자 층, 활동이 두텁지 않을 뿐. 그렇다면 조금 더 있으면 Made Korean Jazz가 될까?