지금까지 쟝 마크 파도바니가 해왔던 작업을 보면 월드뮤직과 관련된 것들이 대부분이다. 유러피안 재즈의 흐름 중 하나가 가상의 민속공간을 탐구하는 것인데 쟝 마크 파도바니의 작업도 이런 흐름의 하나에 속한다고 볼 수 있다. 이런 작업은 월드뮤직과는 차이를 보인다. 가상이기에 실제의 공간은 그리 중요하게 부각되지 않는다. 그리고 특정 민속음악의 스타일이나 악기를 엄격히 존중하려고 하지도 않는다. 단지 민속 음악을 소재로 재즈를 만들고 연주할 뿐이다.

지금까지 쟝 마크 파도바니가 해왔던 작업을 보면 월드뮤직과 관련된 것들이 대부분이다. 유러피안 재즈의 흐름 중 하나가 가상의 민속공간을 탐구하는 것인데 쟝 마크 파도바니의 작업도 이런 흐름의 하나에 속한다고 볼 수 있다. 이런 작업은 월드뮤직과는 차이를 보인다. 가상이기에 실제의 공간은 그리 중요하게 부각되지 않는다. 그리고 특정 민속음악의 스타일이나 악기를 엄격히 존중하려고 하지도 않는다. 단지 민속 음악을 소재로 재즈를 만들고 연주할 뿐이다.

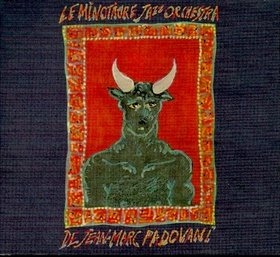

쟝 마크 파도바니는 지금까지 주로 뜨거움을 표현해 왔다. 그가 제시했던 공간은 주로 사라졌거나 아직 잘 알려지지 않은 남미의 어느 곳이었다. 이번에도 그는 열기 가득한 공간을 선택했다. 그 공간은 앨범에 나타나는 몇 곡의 곡들로 보아 스페인(La Passionaria, Suspiros De Espana), 이탈리아(Amarcord, La Strada, Fellini Péplum)가 주를 이루고 있다. 그리고 쟝 마크 파도바니 자신이나 오케스트라 멤버에 의해 작곡된 곡들도 같은 분위기를 연출하고 있다.

스페인, 이탈리아의 공간적 분위기이기에 이런 열기 가득한 공간에는 열정이라는 기질적인 이미지가 연관된다. 그것을 쟝 마크 파도바니는 순수한 관악 오케스트라로 해결하려고 하고 있다. 이런 의도는 어느 정도 성공하고 있는 것으로 보인다. 왜냐하면 전통적으로 이런 종류의 브라스 밴드는 행진이나 축제에서 많이 발견하게 되는 연주형태이기 때문이다. 그리고 찰리 헤이든이 칼라 블레이와 함께 시도했던 Liberation Orchestra나 이탈리아의 반다 오케스트라의 예가 있기에 이런 선택은 일종의 규범을 따르는 것으로도 볼 수 있다. 그래서 앨범 전체에서 축제의 분위기가 느껴진다.

그런데 단지 스페인, 이태리의 더위와 전통적인 축제의 분위기를 표현하려 했다면 약간은 미흡하다는 인상을 지울 수 없다. 무엇보다 힘이 부족하다는 인상을 준다. 이것은 타악기의 부재에서 기인하고 있다. 단지 튜바로 무게 중심을 잡아가면서 색소폰과 트럼펫의 두 그룹간의 대화로 진행되는 형식으로는 분위기는 만들 수 있지만 박진감을 연출하기에는 부족하다. 편곡도 크게 3성부로 나누어 편곡을 했는데 여기저기 빈 곳이 많이 느껴진다. 서로의 역할을 보충하는 것보다는 자신의 자리를 그대로 지키려는 듯한 단순함으로 일관되고 있다. 그래서 11명이라는 인원이 오케스트라로서는 좀 적은 인원으로 여겨지기도 하지만 이런 편곡의 단순함으로 인해 화려함도 떨어진다. 좀더 리드미컬한 분위기와 긴박한 악기간의 대화가 부족하다.

쟝 마크 파도바니가 앨범의 말미에 이 앨범을 세계의 윈드 앙상블, 브라스 밴드 등에 헌정한다고 했는데 그런 앨범으로 보기에는 강한 이미지가 부족했다. 이탈리아의 반다에서 느껴지는 힘에서 드러나는 활기 가득한 분위기나 칼라 블레이 오케스트라가 지는 활기같은 것이 좀더 가미되었다면 좋았을 것이라는 아쉬움이 든다. 그래서 각 연주자들의 솔로의 훌륭함에도 불구하고 이 앨범은 일종의 키취의 차원으로 떨어진다. 상상적인 민속음악의 탐구가 지닌 함정을 그대로 보여주고 있다.