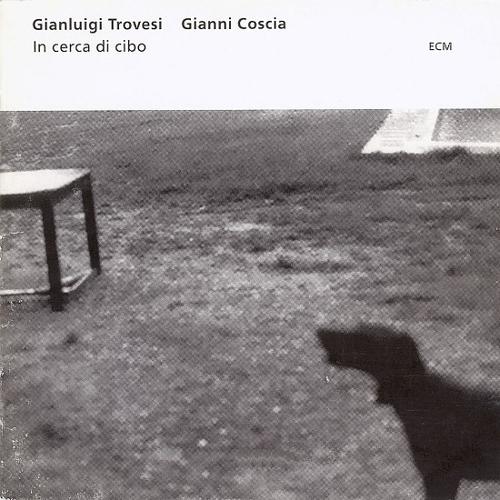

지안루이기 트로베시와 지안니 코시아는 이탈리아의 재즈와 민속음악을 세계적으로 알린 초기 인물들에 속한다. 그리고 이 두 사람은 무엇보다도 기존에 이미 존재하는 이태리 음악을 연주하기보다 전통을 존중하면서도 언제나 현재의 살아있는 이탈리아 음악을 만들고 연주해왔다.

지안루이기 트로베시와 지안니 코시아는 이탈리아의 재즈와 민속음악을 세계적으로 알린 초기 인물들에 속한다. 그리고 이 두 사람은 무엇보다도 기존에 이미 존재하는 이태리 음악을 연주하기보다 전통을 존중하면서도 언제나 현재의 살아있는 이탈리아 음악을 만들고 연주해왔다.

지안루이기 트로베시는 연주자로서도 뛰어나지만 밴드의 리더로서도 좋은 활동을 해왔다. 주로 관악기가 강조되는 10여명 안팎의 편성의 밴드를 만들고 지휘해 왔다. 1999년 개인적으로 아주 우연하게 그의 콘서트에 초대된 적이 있었는데 이탈리아의 음악 전통을 그대로 느끼게 하면서 재즈의 즉흥성을 잃지 않는 연주를 들을 수 있었다. 지안니 코시아 역시 단순한 이탈리아 민속음악을 위한 악기에 머물고 있던 아코데온을 재즈 악기로 인식전환을 하는데 큰 역할을 했다.

이탈리아 음악이 주는 이미지, 느낌은 어떤 것일까? 그것은 지중해 연안 국가만이 보여줄 수 있는 관조적인 면일 것이다. 모든 민속음악은 서러움과 해학의 상반되는 요소가 어느 정도 담겨있는 것이 사실이지만 그것이 단순한 체념이 아니라 희망으로 승화되는 경우는 아마 이탈리아가 대표적이지 않나 생각된다. 바로 이런 느낌을 이 앨범은 담고 있다.

총 15곡 중에서 두 사람의 곡은 5곡에 지나지 않는다. 그 외는 기존의 이탈리아 작곡가들의 곡들이다. 그만큼 이 앨범에는 이탈리아적인 냄새가 다분히 묻어 나온다. 때로는 ‘시네마 천국’의 향수가 느껴지기도 하고 때로는 ‘길’에서의 서정이 느껴지기도 하고 때로는 ‘나는 기억한다’에서의 그 부산한 해학이 느껴지기도 한다. 이처럼 두 연주자의 연주 실력보다는 일종의 풍경 사진 집을 보는 듯한 느낌이 강하다.

물론 이 두 연주자의 호흡이나 각 개인의 연주만 신경을 써도 혀를 내두를 만한 묘미를 느낄 수 있다. 무엇보다 두 연주자가 앨범 전체를 통해서 보여주는 안정성이 두드러지게 느껴진다. 개인적인 추론으로는 마스터링 엔지니어의 실력이 최고가 아니라면 분명, 앨범은 콘서트처럼 단 한번에 전곡이 녹음되었다고 여겨진다. 앨범이 담겨진 공간적 느낌, 특히 각 곡 사이에도 유지되는 잔향의 지속성을 떠나서 표현에서 한번의 흔들림 없이 지속적으로 같은 힘을 유지하는 모습이 느껴지기 때문이다. 이것은 오랜 경력이 아니면 듣기 힘든 것이다. 현재의 리 코니츠 정도가 가능할까?

재즈적인 입장에서 아쉬운 것이 있다면 즉흥성의 부족이다. 두 버전으로 연주된 ‘Pinocchio: in groppa al tonno’사이에 끼어 있는 ‘Django(Donadona)’에서 잠깐 재즈적 즉흥성이 들릴 뿐, 다른 곡들에서는 기존의 멜로디를 넘지 못하고 있는 인상을 준다. 특히 지안니 코시아의 아코디언은 현대적인 울림을 들려주는데 지안루이기 트로베시의 클라리넷은 자꾸 과거로만 흐르려 하고 있다. 지금까지 그들의 해왔던 것처럼-그래서 이번 앨범에서 하지 않았을까?-보다 더 과감하게 자신들의 생각을 곡에 부가하는 시도가 있었어야 했다.

그러나 아름다운 멜로디와 분위기 속에서 휴식을 즐기고 싶은 사람들에게는 최상의 선물이라고 생각된다. 마케팅이 좀 더 강하다면 엔리오 모리코네나 세르지오 레오네의 음악만큼이나 대중적으로 성공할 수 있는 음악이 담겨있는 앨범이다.