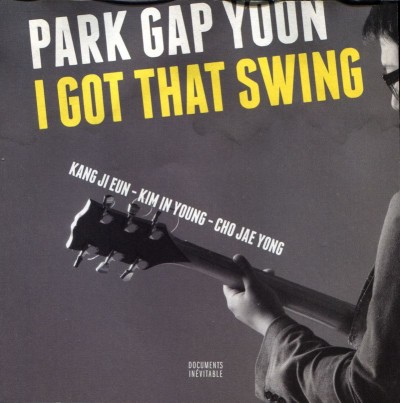

먼저 앨범 타이틀을 보자. 듀크 엘링턴의 ‘It Don’t Mean A Thing, If It Ain’t Got That Swing’에 대한 대답의 의미를 지니는 듯한 타이틀이다. 즉, ‘나는 스윙 할 줄 안다’정도로 이해하면 되겠다. 그리고 현재는 스윙이 재즈의 필수적인 부분에서 많이 멀어진 상황을 생각하면 ‘나는 재즈의 전통을 존중한다’로도 이해할 수 있을 것 같다. 실제 기타 연주자 박갑윤을 중심으로 강지은(피아노), 김인영(베이스), 조재용(드럼)이 뭉친 쿼텟의 연주는 스윙감은 물론 블루스와 흑인의 끈끈한 정서로 채워졌던1950,60년대의 하드 밥에 대한 애착을 적극 드러낸다. 악기는 다르지만 존 콜트레인, 아트 블레이키의 재즈 메신저스, 델로니어스 몽크 같은 거장들의 품 안에서 연주한다는 느낌마저 준다.

먼저 앨범 타이틀을 보자. 듀크 엘링턴의 ‘It Don’t Mean A Thing, If It Ain’t Got That Swing’에 대한 대답의 의미를 지니는 듯한 타이틀이다. 즉, ‘나는 스윙 할 줄 안다’정도로 이해하면 되겠다. 그리고 현재는 스윙이 재즈의 필수적인 부분에서 많이 멀어진 상황을 생각하면 ‘나는 재즈의 전통을 존중한다’로도 이해할 수 있을 것 같다. 실제 기타 연주자 박갑윤을 중심으로 강지은(피아노), 김인영(베이스), 조재용(드럼)이 뭉친 쿼텟의 연주는 스윙감은 물론 블루스와 흑인의 끈끈한 정서로 채워졌던1950,60년대의 하드 밥에 대한 애착을 적극 드러낸다. 악기는 다르지만 존 콜트레인, 아트 블레이키의 재즈 메신저스, 델로니어스 몽크 같은 거장들의 품 안에서 연주한다는 느낌마저 준다.

하지만 이 앨범의 미덕은 복고적인 취향에 있지 않다. 분명 오래된 재료를 활용하고 있지만 시대착오적인 느낌은 고사하고 근대(Modern)를 넘어 현대적인 맛을 느끼게 한다. 너무나도 능청스레 시간을 잊은 듯 자신감으로 가득한, 그리고 그에 걸맞게 출중한 솔로와 합주를 펼치기 때문이다. 그래서 나는 쿼텟의 연주에서‘재즈는 자유지만 그럼에도 재즈를 재즈로 규정하는 외곽선은 존재한다’는 전언(傳言)을 들었다. 과거를 존중한다는 앨범은 왠지 고루해서 싫다는 사람들은 이 앨범을 들어보기 바란다. 하드 밥 시대의 어법은 낡고 유효가 지난 것이 아니라 오히려 탈 시간적일 수 있음을 깨닫게 될 것이다.