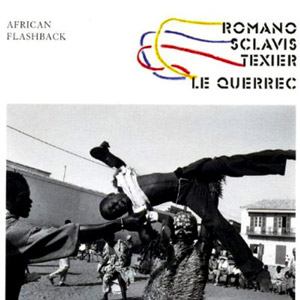

알도 로마노, 루이 스클라비, 앙리 텍시에 트리오의 세 번째 아프리카 여행기를 듣다. 이 트리오는 두 장의 앨범을 통해 재즈의 고향이 아니라 재즈를 새로이 해줄 영감의 원천으로 바라본 아프리카의 모습을 전달해주었다. 물론 매그넘의 사진작가 기 르 케렉이 함께하여 그 시각적 느낌이 더했다.

이번 앨범도 마찬가지. 트리오의 완벽한 호흡과 개성이 빛을 발하며 아프리카에 대한 동경을 유발한다. 그런데 이전 두 앨범과 비교한다면 작곡의 비중, 앙상블의 비중이 훨씬 더 커진 듯하다. 곡이 짧아진 것도 그로 인한 변화다. 몇 곡을 제외하고는 용암처럼 분출하는 세 연주자의 생동감 있는 에너지를 만나기가 쉽지 않다. 잘 만든 엽서를 보는 느낌이랄까? 그리고 ‘Viso Di Donna’처럼 아프리카보다는 이탈리아 등의 유럽적인 색채가 강한 곡들도 눈에 띈다. 그래서 듣는 재미는 여전하지만 음악적인 충격은 그리 크지 않다. 익숙함이 이런 효과를 만들어 내는 것일까?