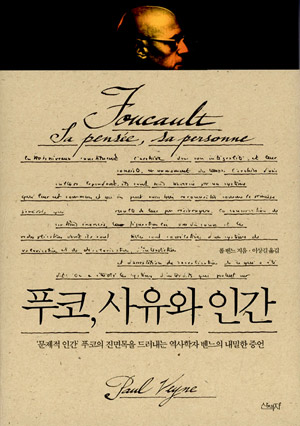

현재가 들뢰즈의 시대라면 얼마 전까지는 이를 예언했던 미셀 푸코의 시대였다. 사실 푸코의 철학은 아직까지도 유효하고 매력적인데 사상에도 흐름, 인기가 있는 것인지 어느새 들뢰즈로 관심이 넘어왔다. (한국의 상황을 이야기하는 것이다.) 그러던 차에 미셀 푸코와 우정을 나누었다는 폴 벤느가 쓴 이 책을 만나게 되었다. 제목만으로 보면 푸코의 철학을 일목요연하게 정리했다거나 아니면 푸코라는 한 사상가의 삶에 평전이거나 하는 생각이 들 텐데 이 책은 그렇지 않다. 모두일 수 있으며 아닐 수도 있는 서술이다. 즉, 푸코의 사유와 푸코라는 인간을 다 아우르려고 한다고 할까? 아무튼 저자가 느낀 푸코에 관한 이야기가 이 책의 내용을 이룬다.

저자는 푸코를 회의주의자로 규정한다. 보통은 구조주의자로 그를 말하곤 하는데 그렇지 않은 이 바라봄이 참신하다. 그리고 설득력이 있다. 푸코가 그렇다면 무엇을 회의했을까? 그것은 모든 인식의 근거가 되는 진리, ‘너무 일반적인 모든 진리, 시간을 초월한 우리의 모든 거대한 진리’였다. 그리고 왜 우리는 이것을 진리라 믿고 있는 것일까? 무엇이 진리라 믿게 만든 것일까?를 회의했다. 이에 대해 푸코를 읽은 사람들은 당연히 담론을 답으로 이야기할 것이다. 푸코는 그렇게 사람들이 담론의 공간 안에서 우리가 살아간다고 생각했다. 그 담론은 그 안에 사는 사람들이 인식하기에 어려울 정도로 투명하다. 그래서 푸코는 담론의 틀 밖에서 그 담론 자체를 바라보기를 시도했다. 그래서 그 담론이란 것이 영원한 진리가 아니라 바로 현재의 시점에서 특이하고 우발적인 것임을 드러냈다.

이를 위해 푸코는 니체에 근원을 두고 있는 계보학을 사용했다. 우리가 영원한 진리라 믿고 있는 것들을 시간-역사를 따라 촘촘히 살펴봄으로써 그것이 사실은 매 순간마다 변전해왔음을 밝혔던 것이다. 그것의 좋은 예가 <광기의 역사>, <성의 역사>였다. 따라서 역사를 초월한 보편적인 진리란 없다. 시대의 특정 시대의 진리만 있을 뿐이다. 그 현재의 담론은 새로운 역사적 상황과 인간의 자유의지가 새로운 담론을 제시하기 전까지는 규칙, 전통, 교육, 특수한 기구, 제도, 권력 등의 장치에 의해 현재에 작동할 것이다.

이렇게 생각하면 주체는 담론 안에서 사라진 것으로 생각될 수 있다. 푸코가 구조주의자로 불렸던 것도 이 때문이리라. 특히 말과 사물의 ‘인간은 마치 해변의 모래사장에 그려진 얼굴이 파도에 씻기듯이 이내 지워질 것이다’라는 문장이 이를 강화시켰다. 그러나 저자는 푸코가 구조주의자가 아니었다고 말한다. 그리고 <성의 역사 1권 앎의 의지>에 나오는 ‘권력이 있는 곳에 저항이 있다’는 문장처럼 푸코가 (담론의) 장치로부터 벗어날 수 있는 주체를 사유했음을 말한다. 그것이 바로 ‘주체의 미학화’였다. 이것은 ‘자기 자신에 의한 자기의 변환’을 의미하는데 즉, 담론 장치에 예속 당하는 것이 아니라 담론으로부터 자유로운 주체를 의미한다. 그리고 이 자유로운 주체는 바로 담론의 투명한 벽을 인식하고 담론 자체에 의문을 제기하고 그것의 특이성을 파헤쳐나간 푸코같은 사람이었다.

이 책을 쓰면서 저자는 푸코의 주요 저작보다는 <Dits et Ecrits>을 주로 참조했다. 그리고 푸코를 이야기하면서 하이데거, 비트겐슈타인, 막스 베버 등과 비교를 하기도 한다. 그 가운데 비트겐슈타인과 푸코 사이에 흐르는 공유점은 상당히 신선했다. (모르겠다. 이미 많이 비교가 된 것인지는 모르지만 내겐 그랬다.) 한편 그리 많지는 않지만 저자는 푸코와의 관계 그가 지켜본 푸코의 삶을 곳곳에 넣는다. 그래서 푸코의 사유와 삶을 연관시킨다. 이 또한 상당히 설득력 있는 부분이다. 그러나 내가 잘못 읽었는지 모르지만 푸코가 이런저런 프랑스의 사회적 사태에 그리 크게 동조하지 않은 것으로 나올 때는 그의 삶과 철학이 다소 어긋난 것은 아니었나 하는 생각이 들기도 했다. 그러면서도 그 조차 자유로운 선택을 했던 것일까 하는 의문이 들기도 한다. 한편 푸코가 그런 색다른 사유를 전재할 수 있었던 것이 그가 동성애자였기 때문인지, 그리 생각하면 너무 도식적인 것인지 궁금하다.

사실 푸코의 책을 읽기란 어렵다. 아니 어렵기보다 속도가 중시되는 오늘 많은 시간을 투자해야 한다. 문제는 그에 대한 해설서들도 비슷하다는 것. 나 또한 푸코의 해설서를 포기하고 푸코의 저작을 직접 몇 권 읽은 것이 더 쉬웠다. 후에 해설서가 이해에 도움을 주었고. 역시 이 책도 마찬가지일지 모른다. 그냥 푸코라는 인간과 그의 사유를 이 책을 통해 처음 접한다면 이해가 가지 않을 것이다. 하긴 그런 사람들은 이 책에 관심을 갖지 않을 것이지만. 대신 푸코에 접근하다가 좌절한 사람들은 이 책이 적지 않은 도움이 되리라 생각된다. 그리고 푸코 연구에 있어서도 들뢰즈의 <푸코>만큼 후에 중요한 저작으로 평가 받지 않을까 싶다.

수업시간에 푸코의 감시와 처벌, 성의 역사 1권을 통해 뭔가 옴짝달싹 할 수 없음, 자아 분열적인..ㅎ 그런 느낌을 받은 적이 있었습니다. 권력밖에는 아무것도 존재하지 않으며, 모든 것이 권력관계에 포섭되어 있다면 그렇다면 우리 인간의 행위성, 자율성은??? 한때 깊은 고민에 빠졌던 적이 있었고요.

제가 생각하는 푸코의 가장 큰 매력은 권력에 대한 정의라고 생각합니다. 일반적으로 권력을 억압적인 무엇. 으로 정의하지만 푸코는 권력을 모든 상호작용 속에서 생산되는 무엇으로 정의합니다. 차원이 완전히 다르죠.

푸코는 인간의 종속성(감시와 처벌, 성의 역사 1권 등)을 그 누구보다 잘 설명했다고 봅니다. 하지만 성의역사 3권에서는 종속성 보다는 자율적인 대안적 주체, 즉 ‘존재의 미학’으로서의 주체라는 자신만의 윤리적 주체를 구체적으로 제시하고자 노력하고 있다고 봅니다.

제 생각으로는 ‘자기 완성’으로서의 윤리적 주체를 그 대안으로 제시한 것 같은데, 동양의 중용 개념과도 맞닿아 있다는 생각이 들었습니다. 하지만 ‘자기 완성’이란..자신이 만든 규칙에 자신이 종속되는 그런 주체가 아닌, 자기 완성 그 자체가 고정불변하는 어떤 목표를 상정하는게 아니라 각 개인의 삶의 맥락에 의해서 규정된다는 점이 무척 매력적이더라고요.

그가 좀 더 살아 있었더라면, 인간 행위성, 자율성에 대해 자신만의 생각을 더 정교하게 펼칠수 있었을텐데…아쉬움이 정말정말 큽니다.

푸코를 좋아하시는군요. 저도 푸코를 호기심에 열심히 판적이 있는데 그리 우수하지는 못했습니다. 그냥 기본적인 부분만 이해했을 뿐이죠. 그런데 자기완성의 주체라고 하신 그 부분 이후의 궁금증은 들뢰즈에서 답을 찾으실 수 있지 않을까요? 그 또한 전 잘 모릅니다만…ㅎ

방학때 탐독하고 싶은 책들이 점점 늘어나고 있습니다~^^ 이렇게 또 자극을 받고 가네요!

아 학생이시군요. 아님 선생님이신가? 아무튼 만족스러운 독서가 되기를 바랍니다.