나는 곡 하나나 앨범 한 장을 들으면서 그 때 떠오른 이야기를 되는대로 글을 쓰곤 한다. 음악에 대한 글이라고는 하지만 실제 음악과 관련을 맺는 정도는 글마다 천차만별이다. 이런 음악 듣기를 사실 나는 아주 오래 전부터 해왔다.

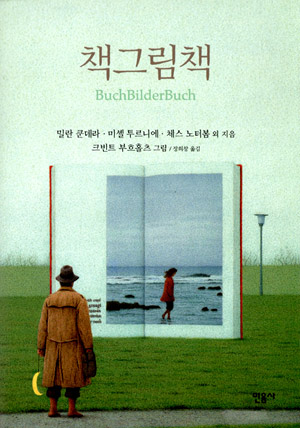

이 책도 이와 비슷한 의도로 만들어졌다. 다만 음악이 아니라 그림에 상상의 원동력을 두고 있다는 것이 다를 뿐이다. 크빈트 부흐홀츠라는 화가가 그린 그림들 가운데 한 장을 건네 받은 세계의 유명 작가가 자신만의 방식으로 글쓰기를 한 것을 모아놓은 것이다. 여기에 참여한 작가들의 면모는 실로 대단하다. 밀란 쿤데라. 미셀 투르니에, 헤르타 뮐러, 오르한 파묵, 존 버거, 수잔 손탁 등을 비롯한 46명의 작가가 모였다. 그런데 그 글들을 보면 그림에 대해서 사람마다 반응하는 방식이 각기 다름을 확인하게 된다. 어떤 이는 그림의 소재나 구도를 찬찬히 살펴보는 것을 서술하고 어떤 이는 그림에서 출발하여 하나의 커다란 이야기를 만들어 낸다. 그리도 또 다른 하나는 그림이 주는 막연한 느낌을 역시 희미하게 표현한다.

그런데 크빈트 부흐홀츠의 그림이 원래 한 출판사의 책 표지로 사용되었던 것, 그러니까 화가가 한 책에 대한 느낌을 그림으로 표현한 것이라는 점에서 이중의 의미를 생각하게 만든다. 화가의 그림은 책 표지를 염두에 두었던 만큼 그림마다 책을 중심으로 펜이나 책장 등이 주요 소재로 등장하고 있다. 그리고 그것을 초현실적인 느낌으로 구성하고 있다. 그래서 인간의 고독과 소통의 부재 등이 강하게 느껴진다.

사실 모든 글들이 인상적인 것은 아니다. 여기에는 짧은 글들이기에 조금 더 많이 생각해야 함에도 그렇지 못한 독서를 할 수밖에 없는 나의 문제 때문이기도 하다. 그러나 절로 46편의 짧은 글을 단 번에 읽게 되니 어쩌랴. 대신 이런 류의 책은 가끔씩 짧은 시간에 하나나 둘 정도의 글을 읽고 그림을 보면 계속 새로운 영감을 주지 않을까 생각한다.