불문학을 공부하던 대학 시절 알랭 로브그리예는 내게 인고의 대상이었다. 왜냐하면 그는 기존 소설의 문법에서 벗어난, 이른바 누보 로망의 대표작가로 완전히 낯선 기법으로 소설을 써 내려갔기 때문이다. 그에게 있어 전통적 소설의 기반을 이루는 사건과 그 사건의 나열이 만들어 내는 서사란 그다지 큰 의미가 없다. 게다가 그의 소설들 상당 수는 시선이 서술의 중심에 있어서 매우 꼼꼼한 독서가 필요하다.

불문학을 공부하던 대학 시절 알랭 로브그리예는 내게 인고의 대상이었다. 왜냐하면 그는 기존 소설의 문법에서 벗어난, 이른바 누보 로망의 대표작가로 완전히 낯선 기법으로 소설을 써 내려갔기 때문이다. 그에게 있어 전통적 소설의 기반을 이루는 사건과 그 사건의 나열이 만들어 내는 서사란 그다지 큰 의미가 없다. 게다가 그의 소설들 상당 수는 시선이 서술의 중심에 있어서 매우 꼼꼼한 독서가 필요하다.

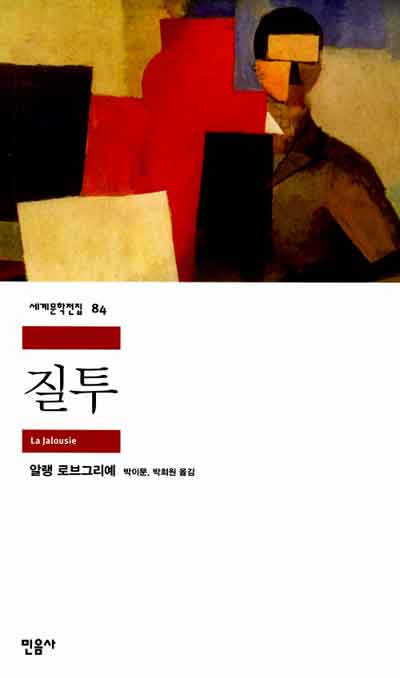

이 소설 <질투>도 마찬가지다. 서사를 들추어 본다면 무대는 프랑스 식민지의 어느 한 곳에서-여러 분석들은 바나나라는 것에서 쉽게 아프리카를 이끌어 내는데 내 생각에는 바나나가 풍부한 인도차이나 지역 가운데 실제 프랑스 식민지였던 베트남이 아닐까 생각한다- 관찰자의 화자는 A라는 아내가 있고 이웃으로 프랑크 부부가 있다. 그런데 화자의 생각에 A와 프랑크는 불륜관계에 있는 듯하다. 그래서 이들을 차근차근 관찰한다. 그 가운데 A와 프랑크는 시내 볼일을 핑계로 하루 밤을 보내고 귀가 한다. 이것이 서사의 전부다. 어찌 보면 아무것도 아닌 이야기다. 그러나 소설의 전개는 그렇지 않다. 마치 모든 것을 비추는 카메라처럼 화자는 A와 프랑크의 곁에서 혹은 멀리서 이들을 관찰한다. 그러나 이에 대해 일체의 주관적 감정을 표출하지 않는다. A와 프랑크에 대한 서술도 마찬가지다. 그저 현전(現前)을 그대로 드러낼 뿐이다. 그것도 매우 정밀하게. 방안의 구조부터 바나나 농장의 배열, 그리고 A와 프랑크의 움직임을 그 세세한 부분까지 편집증적으로 묘사한다. 그런데 이야기를 읽다 보면 비슷한 장면이 반복이 된다. 벽을 기어 다니는 지네, 외출 약속을 잡는 프랑크와 A의 이야기 등이 뫼비우스의 띠처럼 반복되는데 그래서 이 정밀한 서술 가운데는 질투에 문이 먼 화자의 상상이 포함된 것이 아닌가 상상하게 된다. 그러나 이에 대해 소설은 확실한 답을 주지 않는다. 아무튼 무더위와 무료한 하루, 세밀한 관찰 등이 어우러진 소설 속 공간은 영원한 현재의 느낌을 준다. 아마 이 소설이 인내를 요할 정도로 지루하게 다가온다면 서사의 부재 이외에 이러한 시간성 때문이 아닐까 싶다.

이 소설을 읽으며 나는 대학 시절의 나를 생각했다. 사실 내게 문체가 있다면 그 일부는 로브그리예의 영향을 받았다고 할 수 있다. 문체보다는 공간을 정밀히 바라보는 시선을 영향 받았다 하는 것이 더 나을 지도 모르겠다.