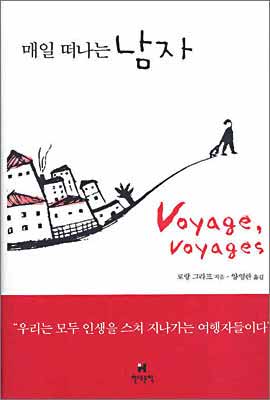

이 소설의 원 제목은 “Voyage, voyages”, 그러니까 “여행, 여행들”이다. 이를 좀 더 풀어본다면 떠남으로서의 여행과 일반적인 작은 여행들을 의미한다고 하겠다. 아무튼 카지노에서 일하는 주인공 파트릭은 매일 여행을 생각한다. 그 여행은 관광이 아니라 이곳이 아닌 다른 곳에 아예 정착하는 이주에 더 가깝다. 그런데 그 목적지는 아직 미정. 그래도 그는 돈을 차근차근 모으고 예방접종을 미리 맞으며 옷이며 책들을 미리 구입한다. 하지만 그는 결국 그가 머물고 있는 도시 깡을 떠나지 못한다. 이것은 외적 요인 때문이 아니라. 그 자신의 자발적인 이유 때문이다. 그렇다고 그가 결단력이 없기에 그리했다고 생각하면 안 된다. 왜냐하면 결국 그에게 여행은 지금의 현실과 다른 현실을 기대하는 일종의 희망이었기 때문이다. 그 희망을 현실로 만난 후에 다가올 공허를 아마도 그는 감당할 수 없었으리라. 그래서 그는 희망을 희망으로 남겨 두었던 것이다.

이 소설의 원 제목은 “Voyage, voyages”, 그러니까 “여행, 여행들”이다. 이를 좀 더 풀어본다면 떠남으로서의 여행과 일반적인 작은 여행들을 의미한다고 하겠다. 아무튼 카지노에서 일하는 주인공 파트릭은 매일 여행을 생각한다. 그 여행은 관광이 아니라 이곳이 아닌 다른 곳에 아예 정착하는 이주에 더 가깝다. 그런데 그 목적지는 아직 미정. 그래도 그는 돈을 차근차근 모으고 예방접종을 미리 맞으며 옷이며 책들을 미리 구입한다. 하지만 그는 결국 그가 머물고 있는 도시 깡을 떠나지 못한다. 이것은 외적 요인 때문이 아니라. 그 자신의 자발적인 이유 때문이다. 그렇다고 그가 결단력이 없기에 그리했다고 생각하면 안 된다. 왜냐하면 결국 그에게 여행은 지금의 현실과 다른 현실을 기대하는 일종의 희망이었기 때문이다. 그 희망을 현실로 만난 후에 다가올 공허를 아마도 그는 감당할 수 없었으리라. 그래서 그는 희망을 희망으로 남겨 두었던 것이다.

그리고 그 와중에 그는 강에서 이미 여행자적인 삶을 산다. 그다지 가구가 없는 단순한 스튜디오, 이국적 식당에서의 식사, 그리고 나아가 스튜디오에서 나와 호텔 장기 투숙-그 호텔 이름 에스페랑스는 희망을 의미한다-으로 이어지는 그의 삶은 순간적 여행자적 삶에 다르지 않다. 게다가 떠날 생각에 현실을 살짝 소홀히 하는 마음에 직장에서 성실하지 못한 것, 정을 나누는 이성관계를 거부하고 나아가 결혼을 생각하지 않는 것, 아버지의 사망에 대한 미온적 태도 역시 유랑자적인 그의 삶을 대변한다.

이 소설은 짧은 내용만큼 문장도 매우 짧다. 그런데 그게 감각적이다. 그리고 짧은 분량이지만 서사의 전개 또한 상당히 잘 짜여 있다. 그래서 후반부의 반전식 결말도 작위적-특히 자신이 일했던 카지노에 가서 평생 모은 돈을 다 날리려는 행동-이긴 하지만 그게 어색하지는 않다. 의례 그래야 할 것만 같다.

한편 소설을 읽다 보니 주인공의 삶이 이오네스코의 “외로운 남자”에 등장하는 주인공을 많이 연상시킨다. 그래서 실존적인 문제를 생각하게 하기도 한다. 시간이 있으면 비교를 해보는 것도 좋을 듯.

그런데 아무래도 짧은 소설이라 그런지 깊이는 살짝 부족하다. 옛날 프랑스 도서관에서 되는 대로 뽑아 읽던 소설들 가운데 하나로 생각될 뿐이다. 그리고 이상한 선입견인지 몰라도 공쿠르 상이나, 르노도상 수상작에 (폴리오 문고를 포함한) 갈리마르나 미뉘 출판사에서 발간한 책들이 확실히 무게감이 있다는 것을 새삼 생각한다. 물론 이것이 하나의 선입견이고 특정 문학상이나 출판사도 문학적 특성, 취향이 있기에 내가 그런 요인에 익숙해졌기 때문일 수도 있다. 또한 그렇다고 이 소설이 느낌이 좋지 않다는 것은 아니다. 단지 그런 생각이 든다는 것이다. 마치 블루 노트나 프레스티지 레이블이 아닌 다른 레이블에서 발매된 50년대 비밥을 들을 때 느끼는 미묘한 차이 같은 것 말이다.