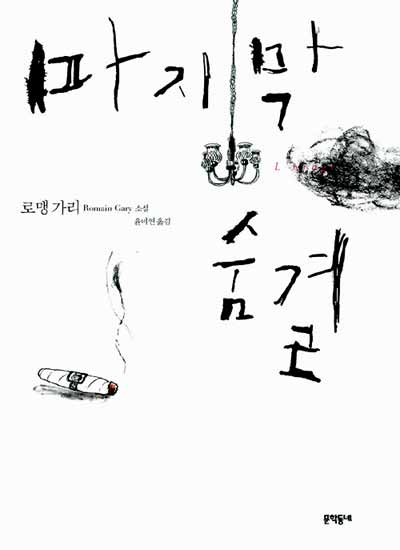

이상스레 사람을 우울하게 만들었던 <새들은 페루에 가서 죽다>와 반대로 에밀 아자르라는 다른 이름으로 발표해 삶에 대한 아련한 충만을 느끼게 해주었던 <자기 앞의 생>으로 유명한 프랑스 작가 로맹 가리의 유고 단편집이다.

이상스레 사람을 우울하게 만들었던 <새들은 페루에 가서 죽다>와 반대로 에밀 아자르라는 다른 이름으로 발표해 삶에 대한 아련한 충만을 느끼게 해주었던 <자기 앞의 생>으로 유명한 프랑스 작가 로맹 가리의 유고 단편집이다.

사실 나는 이 책을 처음 보았을 때 장편인 줄 알았다. 그런데 단편집이었다. 1935년부터 70년대 사이, 그러니까 그의 작가 인생 전체에 걸쳐 썼던 단편들을 모아 놓았다. 그리고 미완성 작품 두 편이 실려 있다. 이 두 편은 장편을 염두에 두고 쓴 것으로 생각된다. 서술 방식과 서사의 진행 속도가 그렇게 생각하게 한다. 그런데 나는 이 책을 읽으며 과연 이 책이 출간되었어야 했을까 하는 생각을 했다. 과거 빌 에반스가 자신의 의지와 상관 없이 발매되는 앨범에 짜증을 냈고 사후에도 빌 에반스의 가치를 높이기 보다는 오히려 떨어뜨리는 앨범들이 무수히 지금까지도 발매되는 것에 많은 애호가들이 불평하는 것처럼 나는 로맹 가리의 이 책은 그냥 그대로 남겨져 있었어야 했다고 본다. 워낙 작가들의 작품 정리에 신경을 쓰는 프랑스의 풍토를 감안한다면 전집 속에 조용히 들어가는 정도로 끝냈어야 하지 않나 싶다. 로맹 가리를 연구하는 학도나 마니아를 위한 발간이었어야 했다고 본다.

왜냐하면 두 편의 미완성 작을 제외한 5편의 단편 가운데 ‘폭풍우’를 제외하고는 여러 잡지에 발표된 지 오랜 시간이 지났음에도 왜 그 동안 단편선으로 묶이지 않았는가를 말해주기 때문이다. 작품이 그렇다고 수준 미달이라는 것은 아니다. 그보다는 각 단편들의 문학적 함의가 그다지 크게 느껴지지 않는다고 하고 싶다. 로맹 가리 특유의 씁쓸함을 느끼게 해주기는 하지만 이 작품들이 실렸던 특정 잡지나 시대의 맥락에서 이해할 수 있는 작품들이라는 생각이다. ‘폭풍우’정도가 그나마 인상적일 뿐. 한편 미완성의 두 작품은 내용도 내용이지만 아직까지 문체상으로도 정리가 덜 된 상태를 보인다. 그래서 독서에 혼란을 주기도 한다. 그래도 그 가운데 ‘마지막 숨결’은 작가가 이것을 미완으로 남기고 세상을 떠났다는 것에 아쉬움을 느끼게 할 정도로 매력적인 부분이 있다. 이후의 전재를 상상하게 한다.

한편 이 소설은 프랑스에서 발간되었을 때 <L’orage, 폭풍우>를 타이틀로 발간되었다. 그것이 국내에서 발간되면서 미완성 작품인 ‘마지막 숨결’로 바뀌었다. 뭐 그럴 수 있다. 하지만 책 제목에 ‘마지막 숨결’이라 해놓고 불어로 ‘L’orage’라고 표기하는 것은 좀 아니었다는 생각이다.