나는 서울에 남다른 애착을 지니고 있다. 특히 70년대 서울을 그리워한다. 그래서 서울을 이야기하는 책이면 먼저 손이 간다. 이 책도 교보문고에서 우연히 발견했다. 책꽂이가 아닌 재고식으로 바닥에 쌓여 있었는데 그것에 더욱 손이 가게 했다.

나는 서울에 남다른 애착을 지니고 있다. 특히 70년대 서울을 그리워한다. 그래서 서울을 이야기하는 책이면 먼저 손이 간다. 이 책도 교보문고에서 우연히 발견했다. 책꽂이가 아닌 재고식으로 바닥에 쌓여 있었는데 그것에 더욱 손이 가게 했다.

그러나 이 책이 말하는 서울은 1970년대의 서울이 아니다. 이 책을 쓴 어효선 선생은 유명한 아동문학가로 1925년에 서울 종로에서 태어났다. 그리고 2004년에 작고했다. 그래서 그가 자란 서울 이야기는 1940년대 일제 강점기 시대 후반부터 50년대 근처까지를 배경으로 하고 있다. 한편 사진은 이야기보다 조금 더 뒤늦은 시기를 다루고 있다. 사진을 찍은 한영수 선생이 1933년에 태어났고 직접 언급되지는 않았지만 사진을 전문적으로 찍기 시작했을 때를 감안하면 대략 1950년대 후반경의 모습이 아닐까 싶다.

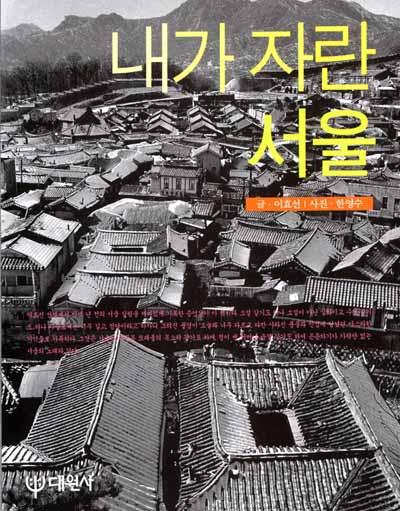

그렇기에 이 책을 통해 만나게 되는 서울은 근대와 전근대가 공존하는 모습을 지녔다. 시내 한 가운데 초가가 있고 하수도가 미비하며 양복 대신 한복을 입은 사람이 더 많은 서울, 농촌 문화가 아직 남아 있는, 그래서 현대적 도시의 풍모를 갖추기 직전의 서울이다. 그래서 이 책은 서울보다는 그 당시 일반 도시의 풍속을 확인한다는 의미가 더 큰 것 같다.

하지만 흥미로운 것은 어효선 선생의 글쓰기다. 그 역시 유년 시절과 서울에 대해 관심이 많았었는지 평소 서울에 대해 기록을 했던 모양이다. 그렇지 않다면 이런 글이 가능할까 싶을 정도로 당시 서울의 거리를 너무나도 섬세하게 회상해냈다. 종로를 중심으로 각 골목의 풍경, 주요 상점, 그 상점 주인의 인상까지 글로써 사진 이상의 재현을 하는데 정말 놀랍다. 다소 건조한 문체이긴 하지만 서울의 역사에 대한 좋은 사료가 될만하다. 한편 한영수 선생의 사진은 당시 서울 사람들의 옷차림, 얼굴 풍경, 그리고 생활 등을 조망할 수 있는 좋은 기회를 제공한다. 아쉬운 점이 있다면 종로가 되었건 다른 어느 거리가 되었건 전체를 조망한 사진이 없다는 것이다. 그런 사진이 있었다면 조금 더 당시의 서울을 상상할 수 있으련만.

한편 내가 기대한 70년대는 아니지만 몇몇 사진과 글에서는 70년대를 상상하게 하기도 한다. 예를 들면 비가 내린 후의 질퍽한 거리-어린 시절 나는 그래서 밖에 나가길 싫어했다.-, 뽑기, 달고나 등의 간식과 동그란 판을 돌려 화살을 꽂아 선물을 받는 게임 등이 그것이다. 그리고 서울과 상관 없이 몇몇 풍경은 나의 시골에서의 유년 시절을 상상하게 한다. 예를 들면 초가집, 가마솥, 점쟁이 등에 관련된 이야기 들이다. 그 밖에 마포가 새우젖으로 유명했다던가, 뚝섬 부근이 허허 벌판이었고 그 근처로 빨래를 하러 다녔다던가 하는 이야기들은 서울을 새로이 바라보게 만든다.