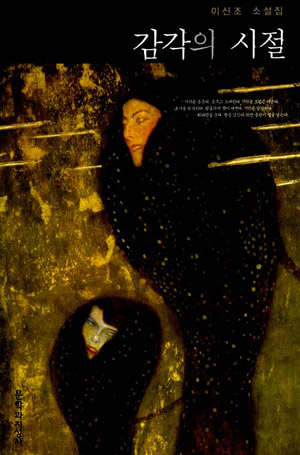

이 신조의 단편 소설집이다. 그 동안 몇 권의 장편과 소설집을 발표했었지만 나는 모르고 있었다. 그가 유명하지 않아서가 아니라 내가 무지해서였다. 이번 소설도 왠지 어두움을 넘어 공포스럽기까지 한 표지가 아니었다면 그냥 넘어갔을 것이다.

책은 8편의 단편을 담고 있다. 하지만 ‘감각의 시절’이란 소설은 보이지 않는다. 책 말미의 저자 후기를 최승자시인을 언급하며 ‘잘 가라, 내 청춘’으로 마무리한 것으로 보면 이 책에 담긴 소설은 작가의 한 시기, 그것도 감각적인 청춘의 시기를 기억하고 있는 모양이다. 그래서일까? 소설 곳곳에 등장하는 인문학 책들 제목, 재즈, 록, 가요 곡 제목들에서 나는 작가의 독서와 음악 취향을 감지한다. 물론 그 취향은 전문적인 것을 떠나 개성적이다. 특히 마지막 소설 ‘앨리스, 이상한 섬에 가다’는 주인공이 여성 소설가인 점부터 그녀의 주변 인물들이 다른 작가들을 연상시키는 이름을 갖고 있기에 소설가의 성격이 주인공과 비슷하지 않을까 생각했다. 특히 문장 속에서 자연스럽게 파트릭 모디아노의 대표작 ‘어두운 상점들의 거리’를 슬쩍 넣은 것을 발견했을 때는 묘한 친밀감을 느꼈다. 재즈 연주자들이 종종 즉흥 솔로 연주에서 재미를 위해 넣곤 하는 다른 테마의 차용을 들었을 때의 재미와 비슷하다고 할까?

그런데 작가의 한 시기를 담고 있다고 한다면 그 시기는 세세한 재미와 상관 없이 다소 어둡고 우울하지 않았나 싶다. 8편의 단편 가운데 대부분이 어둡고, 관념적인 측면에 강하기 때문이다. 그리고 그 어두움, 우울은 소통의 실패를 배경으로 하고 있다. 예를 들어 ‘음악을 듣거나 책을 읽거나 너를 기억하기 위해 필요한 고독’은 언어 문제로 이별하게 된 연인이 그 관계만큼이나 독백 식으로 이야기되고 있다. 그리고 ‘베로니크의 이중 생활’은 벨기에로 간 한국 입양아의 혼란을, ‘흩어지는 아이들의 도시’는 전염병으로 인해 세기말적인 분위기를 풍기는 텅 빈 도시에 남아 있는 소녀의 고독을, 그나마 따뜻한 기조로 전개되는 ‘엄마와 빅토리아’는 언어가 잘 통하지 않는 남아공 가족과 엄마의 우정을, ‘하우스메이트’는 서로 약간의 넘을 수 없는 벽이 있는 두 동거녀가 행동을 통해 희미하게 시작한 소통을, 에이미 와인하우스의 삶에서 소재를 얻은 듯한 클라라 코헨이라는 팝 스타의 전기를 다룬 ‘클라라라라라’는 음악과 삶의 이질적인 이미지를, 가슴 먹먹한 슬픔을 남긴 ‘조금밖에 남아 있지 않은’은 교통사고로 세상을 떠난 소녀가 동생을 찾아 이승을 떠돌다가 보육원에서 잠자는 동생을 보고도 아무 말 하지 못하는 상황을 이야기하는데 모든 소설들이 소통의 단계에서 실패하거나 아예 계속 평행선을 걷는 것으로 나온다. 그것이 인물을 슬프게 하고 독자를 우울하게 한다.

이런 내용을 작가는 상당히 담담한 문체로 서술해 나간다. 아니 담담하다기 보다 감정을 직접적으로 강조하지 않는 문체라는 표현이 맞을 듯. 상황은 심각하고 슬프지만 그것을 꾹 참고 냉정하게 묘사한다는 것이다. 그래서 독자는 오히려 감상에 빠지게 된다. 그렇지 않았다면 ‘조금밖에 남아 있지 않은’의 결말을 보면서 내가 가슴 뭉클할 일이 없었을 것이다. 그러고 보면 작가가 말하는 감각의 시절은 내용보다 하나의 사건을 서술하는 감각(?)을 이야기하는 것일 지도 모르겠다. 아무튼 그녀의 이전 소설들도 읽어보고 싶다.