내게 있어 유리 케인의 행보는 큰 관심의 대상이다. 왜냐하면 음악적으로는 아주 다르지만 키스 자렛이후 그만큼 전 방위적인 음악을 들려주는 이가 없기 때문이다. 카멜레온처럼 그의 음악들은 앨범마다 변하고 또한 그 지평을 달리한다. 그럼에도 매 앨범마다 번뜩이는 기지와 재치는 변함이 없다. 언제나 치열한 자기 부정의 정신으로 모든 음악에 진지하게 접근한다는 나름대로 최상의 찬사를 보내고 싶은 연주자다.

내게 있어 유리 케인의 행보는 큰 관심의 대상이다. 왜냐하면 음악적으로는 아주 다르지만 키스 자렛이후 그만큼 전 방위적인 음악을 들려주는 이가 없기 때문이다. 카멜레온처럼 그의 음악들은 앨범마다 변하고 또한 그 지평을 달리한다. 그럼에도 매 앨범마다 번뜩이는 기지와 재치는 변함이 없다. 언제나 치열한 자기 부정의 정신으로 모든 음악에 진지하게 접근한다는 나름대로 최상의 찬사를 보내고 싶은 연주자다.

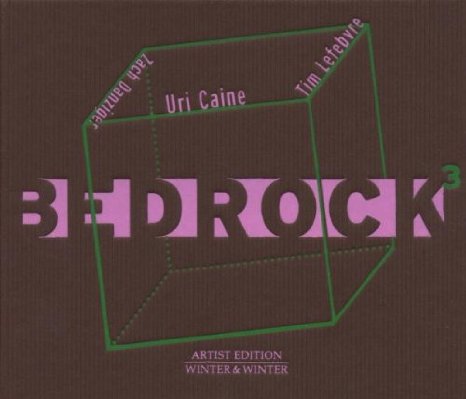

올 해에도 그는 그 예의 다양함으로 자신을 드러냈다. 한번에 3장의 앨범을 발매했는데 이는 이틀에 3장의 앨범을 만들 수 있었다는 키스 자렛에 비할 수 있는 일이다. 3장의 앨범 중 하나는 그만의 분절이 돋보이는 솔로 피아노 곡 집이고 하나는 약간은 의아한 브라질을 배경으로 한 앨범이다. 그리고 나머지 하나는 스타일을 한마디로 정의하기 어려운 이 앨범이다.

이 앨범을 들으면서 감상자는 자연스레 지난해 크리스챤 맥브라이드와 아미르 톰슨이 함께 팀을 이루어 발매했던 <Phiadelphia Experiment>(Atlantic 2001)을 떠올릴 것이다. 그것은 기본적으로 비슷한 악기 편성의 트리오라는 것에서 그 이유를 찾을 수 있을 것이다. 그러나 3인 공동 리더인데다 필리 소울이라는 또다른 화두가 앨범에 흐르고 있었던 지난 해의 앨범에 비해 이번 앨범에서 유리 케인을 중심으로 한 트리오가 들려주는 연주는 보다 자유롭고 자기 발언이 강하게 드러난다. 분명 지난 해에 이어 유리 케인이 다시 일렉트릭 피아노 앞에 앉았다는 사실은 그가 현재 진행되고 있는 많은 연주자들의 일렉트릭 재즈에의 경도를 묵과하지 않고 있음을 입증하는 것이다. 그럼에도 지난 앨범에서 갑자기 들고 나왔던 필리 소울에의 향수는 매우 의외였다. 단지 긍정인지 부정인지 알 수는 없지만 일렉트로 재즈에 대한 유리 케인의 화답정도로 이해할 수 있는 것이 전부였다. 그러나 이 앨범을 통해서 그 모호했던 그의 입장이 명확하게 드러나고 있다는 생각이다. 일렉트로 재즈에 대한 비꼬기라고 하면 너무나 냉소적인 표현일까? 아무튼 이 앨범에서 케인이 노리고 있는 것은-너무나 정치적인 표현일까?-재즈적인 일렉트로 재즈의 표현이다.

그것은 무엇보다도 일반적인 일렉트로 재즈가 보여주는 계산되고 강박적인 리듬으로부터 벗어나려 한다는 것에서 첫 번째 이유를 찾을 수 있다. 사실 이것은 연주자들에게 있어서 드러나는 부분이었다. 그래서 허비 행콕 같은 연주자는 단순히 리듬 박스에 의존하는 것이 아니라 토니 윌리엄스 같은 실제 연주자를 불렀었다. 이것은 에릭 트뤼파즈도 마찬가지였다. 그러나 방법이야 어쨌든 결과로서 드러났던 것들은 테크노적인 강박이 편재하는 기계적 리듬이었다. 재즈의 입장에서 본다면 이것은 상당한 자기 손실이자 부정이 아닐 수 없다. 바로 이 부분에 유리 케인은 문제를 제기한다. 그는 드럼의 리듬을 단순한 리듬 박스의 차원에 머물게 하지 않는다. 자흐 단지거의 드럼은 정확하면서도 매 순간 자신의 느낌에 충실한 변화무쌍한 연주를 들려준다. 이로 인해 통상 일렉트로 재즈에서 단순한 배경의 차원으로 존재하며 각각의 솔로 악기들을 모달적인 분위기로 이끌었던 드럼은 다시 인터플레이를 하는 솔로 악기로서 부상한다.

하지만 드럼의 상대적 자유는 단지 드럼이 인터플레이의 주체와 대상으로 부상된다는 것에만 그 효과가 머무르지 않는다. 그로 인해 유리 케인의 건반이 리듬에 종속되지 않고 전체를 리드할 충분한 공간을 부여받게 된다는 것이 중요하다. 즉, 일반적인 일렉트로 재즈의 경우 반복적인 리듬 체계 위에 모달적인 분위기의 솔로의 조각이 살짝 얹혀지는 모습을 보이는 것과 달리 이 앨범에서 솔로는 하나의 짧은 요소가 전체에 흐르는 것이 아니라 여러 분절단위 중의 하나로 축소되어 다른 많은 단위들과 다양한 계열관계를 형성하면서 보다 더 예측불가한 재즈적인 상태로 흐른다는 것이다. 게다가 참여한 DJ 로직의 턴테이블을 활용한 사운드의 활용도 리듬의 차원에서 샘플을 루핑하지 않는다. 다른 유리 케인의 앨범에서 그러했듯이 박자, 음표의 단위에서 시작하는 것이 아닌 사운드 그 자체를 하나의 기본으로 케인의 사운드 내에 접목시키고 잇다. 그리고 그런 출현은 상당히 계산된 것임에도 불구하고 표면적으로는 매우 우발적인 것으로 비추어진다. 이 또한 일반적인 일렉트로 재즈에서의 디제이의 역할과 다른 것이다. 이로 인해 이 앨범에 담긴 음악은 일렉트로 재즈의 범주에 발을 넣는 동시에 밖으로 몸을 빼고 있다. 바로 이것이 유리 케인 만이 가능한 일렉트로 재즈에 대한 창조적 교차인 것이다.

현재 유럽에서 시작된 테크노를 접목한 일렉트로 재즈는 바다건너 미국에서 스무드 재즈와 만나면서 애시드 재즈가 힙합 리듬과의 접목을 내세웠던 것처럼 단순한 테크노 비트의 도입차원으로 변질되고 나아가 장르적 특성을 잃어 버리는 경향이 있다. 게다가 갈수록 테크노 리듬의 강박에 귀속되는 면을 보이면서 재즈로부터 너무나 멀어지는 듯한 양상을 보이기 시작했다. 이 때에 유리 케인의 이러한 시도는 그가 정말 일렉트로 재즈를 겨냥했건 아니건 간에 일렉트로 재즈를 재즈 쪽에서 어떤 방향으로 진행시켜야 하는가를 제시하는 것이다. 그리고 끝으로 음악적 장의 개념에 입각해 살펴볼 때 70년대에 발매되었다면 약간 진보적인 펑키 소울류의 음악으로 자리 잡았을 앨범이 현재 일렉트로 재즈가 득세하는 장에 놓일 때 새로운 의미로 감상될 수 있음을 생각해 보기 바란다.