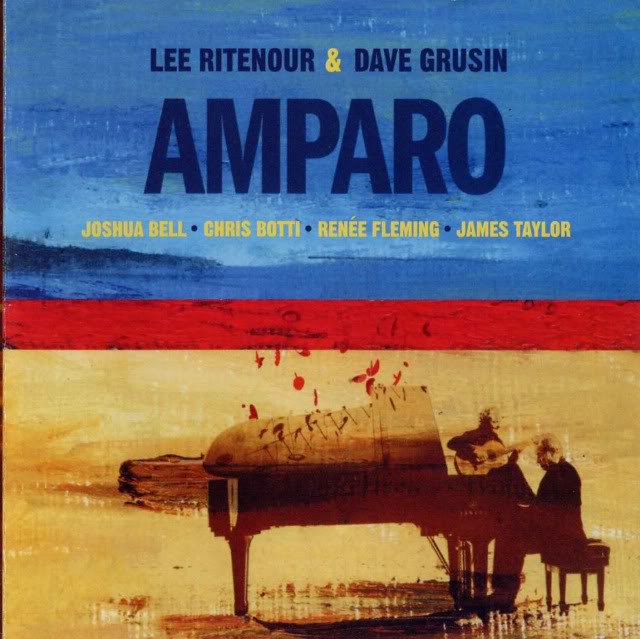

데이브 그루신과 리 릿나워가 함께 앨범을 녹음했다는 소식에 많은 감상자들은 오랜만에 두 연주자가 깔끔하고 세련된 퓨전 재즈를 들려주겠구나 생각했을 것이다. 사실 많은 감상자들은 80년대에 이 두 사람이 <Harlequin>(GRP 1985) 같은 앨범을 통해 들려주었던 퓨전 재즈를 잊지 못하고 있다. 하지만 만약 이들의 음악을 좋아하고 두 연주자의 음반 이력을 차근차근 따라온 감상자라면 지난 2000년 역시 두 사람의 이름으로 발매되었던 앨범 <Two Worlds>를 상기하기 바란다. 이 앨범은 뜻밖에도 바흐, 바르톡 등의 클래식 곡들을 연주한, 그것도 정통 클래식 오케스트라 편성을 배경으로 연주한 앨범이었다. 이것은 정말 의외였다. 그래서 많은 감상자들은 하나의 일회적 이벤트로 이 앨범을 지나쳐 보냈을 것이다. 나 역시 마찬가지였다.

그런데 8년 만에 이 의외적 이벤트가 다시 반복되었다. 이번 앨범 <Amparo>역시 <Two Worlds>와 같은 클래시컬한 사운드를 들려주고 있는 것이다. 그렇다면 왜 평소 두 사람의 음악과 차이가 나는 이런 앨범이 만들어질 수 있었던 것일까? 여기에는 최근 재즈와 클래식 감상자를 아우르는 음악으로 대중성, 상업성을 확보하려는 음반사들의 의도를 무시할 수 없을 것이다. 하지만 데이브 그루신이 평소 다수의 영화 음악 작업을 하면서 종종 오케스트라를 사용했으며 또 90년대 이후 그의 앨범들을 보면 80년대와는 거리가 있는 어쿠스틱 사운드가 중심을 이루고 있다는 것도 생각할 필요가 있다. 실제 앨범은 데이브 그루신과 리 릿나워 두 사람의 이름을 걸고 발매되었지만 음악적 내용은 데이브 그루신이 전체를 이끌고 있다. 리 릿나워의 클래식 기타 연주는 비중에 있어 게스트 연주자 수준에 머무르고 있을 뿐이다. 따라서 이번 앨범은 두 연주자의 오랜만의 만남이라는 차원에서 접근한다면 다소 의외로 다가올 것이다. 하지만 데이브 그루신이 모처럼 마음먹고 시도한 클래식 혹은 크로스오버 사운드에 집중한다면 새로운 재미를 느낄 수 있지 않나 싶다. 실제 앨범에 담긴 포레의 “파반느” 라벨의 “Ma Mère L’Oye”, 알비노니의 “Adagio In G Minor” 등의 곡은 데이브 그루신의 재즈와 상관 없는 우아하고 부드러운 편곡이 돋보인다. 한편 지난 2000년도 앨범도 참여했던 소프라노 르네 플레밍과 최근 큰 인기를 얻고 있는 클래식 바이올린 연주자 조슈아 벨, 그리고 크리스 보티 등이 게스트로 참여하고 있어 앨범의 흥미를 돋운다.