베이스와 기타로 꾸며진 앨범을 생각하게 되면 언제부터인가 자연스레 찰리 헤이든과 팻 메시니가 만들어낸 <Beyond the Missouri Sky> 앨범을 떠올리게 된다. 일종의 전형으로 자리잡았다고 볼 수 있는데 그래서 같은 편성의 앨범을 접할 때마다 비교의 기준으로 삼곤 한다. 앨범 <Acoustic Songs>를 처음 들었을 때도 같은 생각을 하게 된다. 그러나 들어보면 편성은 같지만 전혀 다른 음악을 연주하고 있음을 느끼게 된다.

베이스와 기타로 꾸며진 앨범을 생각하게 되면 언제부터인가 자연스레 찰리 헤이든과 팻 메시니가 만들어낸 <Beyond the Missouri Sky> 앨범을 떠올리게 된다. 일종의 전형으로 자리잡았다고 볼 수 있는데 그래서 같은 편성의 앨범을 접할 때마다 비교의 기준으로 삼곤 한다. 앨범 <Acoustic Songs>를 처음 들었을 때도 같은 생각을 하게 된다. 그러나 들어보면 편성은 같지만 전혀 다른 음악을 연주하고 있음을 느끼게 된다.

이 앨범은 르노 가르시아 퐁스와 제라르 마래의 공동작업으로는 두 번 째 앨범이다. 고정된 듀오가 아니라 자유로이 활동하던 두 연주자가 만나서 두 번째 앨범을 만들게 되었다면 여기에는 두 연주자가 서로를 잘 인정하고, 첫 번째 앨범이 두 연주자에게 일정량의 만족을 주었었음을 상상할 수 있다. 이 두 연주자는 유럽에서는 이미 자기만의 스타일과 연주로 어느 정도 인정을 받은 상태다. 그러므로 이 앨범을 들을 때는 연주 기교적인 면보다는 자기 색이 강한 두 연주자가 만나서 어떻게 조화를 이루어 새로운 분위기를 만들어내는가에 더 많은 관심을 갖게 된다.

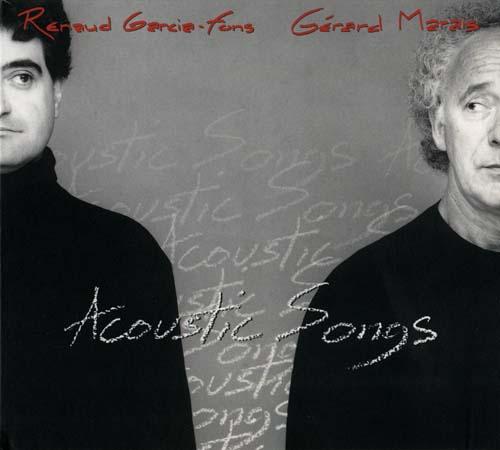

실제로 이 앨범에서 들려주는 두 연주자의 연주는 그리 흠잡을 데가 없다. 서로의 힘의 균형도 잘 유지하고 있다. 기타가 전체를 주도하는 것이 아니라 베이스와 기타가 공간을 분할해서 서로의 영역을 침범하지 않으며 연주를 한다. 정말 앨범 자켓의 사진처럼 일정한 거리 두기를 하면서 자신의 연주에 열중하는 모습을 보여준다. 그래서 차례로 솔로를 하기보다는 동시에 두 연주자가 솔로를 진행하는 경우가 주를 이루고 있다. 그 중 가르시아 퐁스의 활로 연주하는 연주는 주의깊게 들어 볼만하다.

이 들 간의 대화의 주제는 그리 달콤한 것이 아니다. 매우 동적인 대화를 하는데 전체 곡 구성을 보면 어떤 이야기를 담고 있는 듯한 느낌을 준다. 그 이야기는 그런데 동양적인 면을 많이 내포하고 있다. 특히 가르시아 퐁스의 현의 긁음에 맟추어 마레의 기타의 바디를 두드림이 묘한 긴장과 낯섬의 이미지를 연출하는 ‘Call Of the Dunes’같은 이들의 자작곡에서 잘 느껴진다. 한편 이 앨범의 머리곡은 ‘Tom’s Dinner’가 장식하고 있는데 유럽에서 의외로 이 곡이 재즈로 많이 연주되는 것을 발견하게 된다. 새로운 스탠더드가 되고 있는 것이 아닌지 조심스레 생각을 해본다.

교회에서 이 앨범은 녹음되었다. 그래서 아주 넓은 공간감이 느껴지지만 잔향이 드러나지는 않는다. 전체적인 볼륨이 큰 것이 흠이지만 나름대로 어쿠스틱의 제어를 잘 했다고 본다. 그리고 두 연주자의 미세한 악기 소리도 잘 드러난다. 오히려 이런 효과들이 그 뒤에 있는 공간을 잘 드러내곤 한다. 그러나 몇몇 곡에서는 이런 공간이 부담이 될 때가 있다. 이것은 녹음에서 오는 것이 아니라 베이스와 기타의 단출한 편성 자체에서 기인하는 것이다. 가끔씩 이 두 악기 외에 다른 악기 예를 들면 드럼같은 악기가 첨가되었다면 훨씬 더 재미있는 이야기를 들려 줄 수 있지 않았을까 하는 생각이 든다. 왜냐하면 이 두 연주자가 들려주는 음악이 그리 말랑말랑하지 않고 매우 단단하기 때문이다. 그러나 이 두 악기로 그 단단함을 표현하는데는 어딘가 아쉬운 점이 있다.