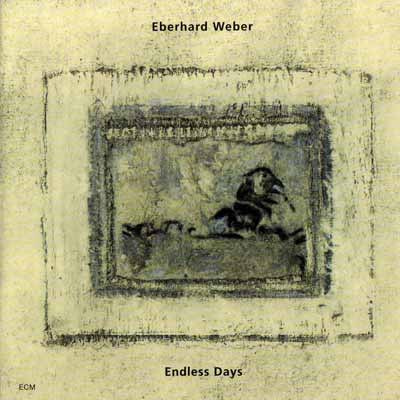

이번 앨범 Endless Days는 그동안 에버하르드 웨버의 새 앨범을 기다리던 사람들에게는 무척 반가운 일일 것이다. 그도 그럴 것이 일이 년 간격으로 앨범을 발표하다가 80년대 말 옆부터 그 간격이 길어지더니 급기야 1993년의 Pendulum(ECM)이후 8년동안의 공백 뒤에 이번 앨범을 발표하기 때문이다. 이런 그의 행보가 80년대부터 고정적인 얀 가바렉과의 활동에 기인한다고 볼 수도 있지만 80년대 이 후 새롭게 변하는 재즈의 흐름 속에서 개인적으로 자신의 음악적 방향에 대한 고민을 했던 결과가 아닐까 생각된다.

이번 앨범 Endless Days는 그동안 에버하르드 웨버의 새 앨범을 기다리던 사람들에게는 무척 반가운 일일 것이다. 그도 그럴 것이 일이 년 간격으로 앨범을 발표하다가 80년대 말 옆부터 그 간격이 길어지더니 급기야 1993년의 Pendulum(ECM)이후 8년동안의 공백 뒤에 이번 앨범을 발표하기 때문이다. 이런 그의 행보가 80년대부터 고정적인 얀 가바렉과의 활동에 기인한다고 볼 수도 있지만 80년대 이 후 새롭게 변하는 재즈의 흐름 속에서 개인적으로 자신의 음악적 방향에 대한 고민을 했던 결과가 아닐까 생각된다.

그런 음악적 방향의 탐색은 지난 앨범 Pendulum에서부터 드러났다고 볼 수 있다. 이 앨범에서 그는 다양한 오버더빙을 통해 베이스의 오케스트레이션의 영역에 대한 탐구를 보여주면서 전체를 거리낌이 없는 솔로 연주로 채웠었다. 그러나 이번 앨범은 정 반대의 양상을 보이면서 논란의 여지를 제공한다. 그것은 즉흥에 대한 배려가 거의 드러나지 않는다는 것이다. 최근 새로이 New Music이라는 이름하에 기보된 음악은 특정 악기 연주자에 의해서 새로워 지고 다시 즉흥 연주는 기보된 부분에 의존을 하게 되어 결국엔 양자간의 경계가 사라진다는 음악적 흐름이 힘을 얻고 있는데 이번 에버하르드 웨버의 경우는 이런 경우를 보다 더 극한으로 몰아 거의 클래식적인 방향으로 향한다. (실제로 프랑스의 한 대형 음반 매장의 클래식 코너에서 이 앨범을 발견하기도 했었다.) 이것은 단지 Cocerto For Bass같은 무제 곡이 포함되어 있다는 것에서 기인하는 것은 아니다.

이런 시도가 가장 잘 드러나는 부분으로 마이클 디파스콰(Michael DiPasqua)의 드럼 연주를 들 수 있다. 그의 연주는 리듬을 안으로 숨기며 곡의 분위기를 강조하는 역할만 할 뿐이다. 여기에 폴 멕캔들레스의 다양한 혼악기 연주에서도 재즈적인 분위기를 발견하기 힘들다. 부정적으로 들릴 수 있는 표현이지만 연주자들은 그저 연주할 뿐이다. 여기에 폭넓은 키보드의 사용으로 내면적인 연주에 오케스트라적인 환상을 불어넣는데 그래서 더욱 클래식적인 분위기가 연출되고 있다. 에버하르드 웨버의 베이스의 경우 공간적 확장감이 강한 그의 톤 컬러는 여전하지만 자신과 스스로 대화하는 두 곡의 솔로 연주에서조차 즉흥의 맛이 덜하다. 결국 이 앨범에서 에버하르드 웨버는 작곡가로서 참여 연주자들의 곡 표현에 더 많은 관심을 가졌다고 볼 수 있다.

이런 클래식적인 접근을 과연 긍정적인 면에서 바라보아야 할 지는 의문이다. 단지 즉흥 연주가 부족한 데서 오는 회의가 아니다. 보다 더 큰 이유는 어딘가 아직 완결되지 않은 듯한 면이 보이기 때문이다. 잘 계획된 구조 속에서 이전 에버하르드 웨버의 음악이 지녔던 역동적인 생명력이 사라지고 심심한 부드러움만이 그 자리를 메운다. (그래서 즉흥이 들어갈 여지가 부족해졌는지 모르겠다.) 이를 위해서는 앨범에서 유일하게 이전에 연주되었던 곡인 The Last Stage Of A Long Journey를 들어보면 쉽게 알 수 있다. 앨범 Little Movements(1980 ECM)에서 느낄 수 있었던 긴장과 즉흥은 사라지고 건조한 오케스트레이션만 들릴 뿐이다. 그럼에도 큰 실망을 하지 않게 되는 것은 그래도 여전히 스타일리스트로서 에버하르드 웨버의 변하지 않는 아우라가 일관성 있게 감지되기 때문이다. 서사적인(특히 중세 동화적인) 그만의 색채는 이번 앨범에서도 여전히 장점으로 빛을 발한다.