시간은 흐른다. 우리는 그 흐름을 막을 수 없다. 이렇게 2013년을 맞이하게 된 것도 우리의 의지는 아니었다. 설령 우리가 간절히 새해를 기대했다고 해도 사실 그것은 시간의 흐름과는 아무런 상관이 없는 것이었다. 어쨌건 시간은 흐를 것이나. 만약 시간이 멈추는 일이 있다면 그것은 우리의 삶이, 그대와 나의 인연이 다하는 날일 것이다. 안타깝게도 시간의 흐름을 막을 수 없는 우리는 그 날을 언젠가는 맞이하게 될 것이다. 게다가 그 날은 예고 없이 불쑥 우리를 찾아올 지 모른다.

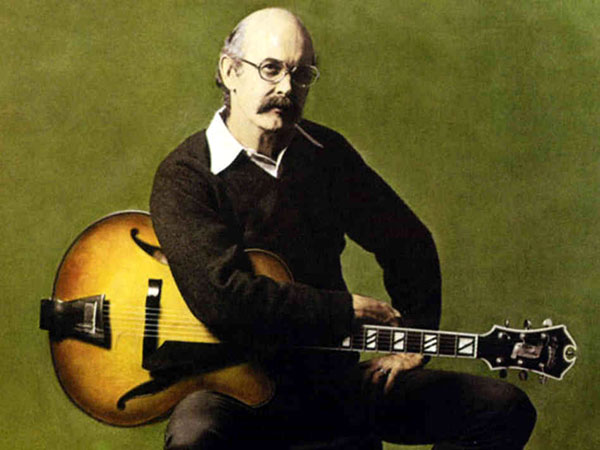

기타 연주자 짐 홀의 마지막 날이 그랬다. 한 해가 저무는 지난 2012년 12월 10일 그는 세상을 떠났다. 사인은 현재 심장마비. 당시 우리 나이로 84세였으니 충분히 있을 수 있는 죽음이었다. 그러나 노장이었다 해도 그 무렵 그의 건강은 그리 나쁜 편이 아니었다. 2008년 등 수슬을 받았고 잔병이 좀 있었다고는 하지만 자리에 누워 세상을 떠날 정도는 아니었다. 실제 그는 11월 말에 링컨 센터에서 존 애버크롬비, 피터 번스타인, 스캇 콜리, 루이스 내쉬 등과 공연을 했었고 론 카터와의 듀오 공연을 계획에 두는 등 왕성한 활동을 이어가고 있었다. 따라서 그가 세상을 떠날 것이라 아무도 예측할 수 없었다. 그의 아내 제인 조차 할 수 없었다. 따라서 그의 나이와 상관 없이 그의 사망은 급작스러운 것이었다. 더구나 나는 그 무렵 우연한 기회로 존 루이스가 고인 및 귄터 쉴러의 곡을 주제로 추상적 음악을 펼쳤던 <Jazz Abstractions>(1961)을 비롯하여 <Concierto>(1997), <All Across The City>(1989) 등의 앨범을 들었던 터라 그의 사망에 놀랐다. (이들 앨범을 들으면서 그의 근황을 궁금해하긴 했었다.)

그의 사망이 다른 노장 연주자의 것보다 더 놀라웠던 것은 그가 남긴 음악에서도 이유를 찾을 수 있을 것 같다. 그는 60여년간 정상의 기타 연주자로 활동하면서 꾸준히 시간의 흐름, 재즈의 변화를 인식하고 새로운 음악을 시도했다. 그래서 늘 신선하고 역동적인 연주자로서의 이미지를 유지했다.

1930년 12월 4일 뉴욕의 버팔로에서 태어난 그는 10세때부터 기타를 연주하기 시작했다. 그리고 1950년대 중반 쿨 재즈가 한창 인기를 얻고 있었던 L.A로 건너가 치코 해밀턴-이 드럼 연주자 또한 지난 해 11월 25일에 세상을 떠났다- 퀸텟의 멤버로 활동하면서 본격적인 재즈 기타 연주자로서 주목을 받기 시작했다. 말하자면 쿨 재즈가 그의 음악적 기본이었던 셈. 하지만 이것은 어디까지나 주어진 상황이 그랬을 뿐이다. 이후 그는 역시 쿨 재즈로 출발했지만 그 작곡과 즉흥 연주 스타일을 보다 진보적인 방향으로 발전시키려 했던 색소폰 연주자 지미 쥬프레와 트리오 활동을 했다. 색소폰-기타-베이스로 이루어진 이 트리오는 쿨 재즈의 담백한 맛은 유지하면서도 실내악적인 긴장을 그 안에 불어넣은 연주를 펼쳤다. 그 가운데 짐 홀은 따스한 톤으로 색소폰(혹은 클라리넷)을 지원하는 한편 차분하고 이지적인 분위기의 솔로를 펼치곤 했다. 특히 이 트리오가 해산될 무렵인 1959년에 녹음된 <The Easy Way>나 <7 Pieces>같은 앨범은 짐 홀의 기타 연주를 이야기할 때 한번은 들어봐야 한다.

1950년대 중반부터 활동을 시작하고 1957년에 첫 리더 앨범 <Jazz Guitar>를 발표하고 1963년에는 빌 에반스와 듀오 앨범 <Undercurrent>를 녹음하기도 했지만 지미 쥬프레 트리오 활동 이후에도 근 10여년간 그는 엘라 핏제랄드, 소니 롤린스, 폴 데스몬드, 게리 버튼, 아트 파머, 제임스 무디, 헬렌 메릴 등 당대를 이끌었던 유명 연주자들의 사이드 맨 활동에 주력했다. 그 가운데 오랜 은거 끝에 돌아와 더욱 깊어진 연주로 세상을 놀라게 했던 소니 롤린스의 1962년도 앨범 <The Bridge>나 <Desmond Blue>, <easy Living> 등 폴 데스몬드의 1959년부터 1965년 사이의 앨범들은 리더만큼이나 기타 연주자의 건조한 듯하면서도 적절한 가벼움으로 색소폰을 살짝 부유하게 만드는 섬세하고 몽환적인 톤과 연주가 아름답게 빛난다. 또한 소니 롤린스와 폴 데스몬드가 스타일상 대비되는 점이 많았음에도 그 사이에서 자신의 개성을 유지하며 리더의 스타일에 잘 적응하는 유연성을 엿보게 한다.

많은 연주자들이 신뢰하는 사이드맨 활동 때문이었을까? 그의 본격적인 리더 앨범 활동은 1970년대부터 시작되었다. 이것은 그와 비슷한 시기에 태어난 케니 버렐, 조 패스가 1950년대부터 꾸준히 리더 앨범을 녹음해온 것에 비하면 한참 늦은 것이었다. 그런데 생각해보면 이러한 차이는 결과론적인 지는 몰라도 짐 홀의 음악적 성향이 다른 두 연주자들보다 유연했고 그만큼 1950,60년대보다 그 이후에 더 어울렸기 때문이 아닌가 싶다.

이것은 1970년대 이후 그가 발표한 앨범들을 보면 알 수 있다. 1971년 자신의 위치를 확인하려는 듯한 의미의 타이틀을 지닌 앨범 <Where Would I Be?>를 시작으로 그는 베이스 연주자 론 카터와 빛나는 듀오 연주를 담은 앨범 <Alone Together>(1972), 쳇 베이커, 폴 데스몬드, 롤랜드 한나 등과 <Concierto>(1975) 등을 녹음하며 쿨밥이라 해야할까? 쿨 재즈와 하드 밥의 중간에서 자신만의 넉넉한 음악을 들려주었다.

하지만 그 이후 미셀 페트루치아니, 웨인 쇼터와 함께 포스트 밥 성향의 <Power Of Three>(1986) 앨범을 녹음하는가 하면 그로버 워싱턴, 카르멘 쿠에스타 등과 함께 퓨전/스무드 재즈 성향의 <Youkali>(1992)를 녹음하는 등 동료 기타 연주자들이 1950,60년대의 음악 안에 머물렀던 것과 달리 그 시대와 어울리는 앨범들을 녹음했다. 그럼에도 그의 기타 톤이나 오밀조밀하게 멜로디를 뽑아 내는 연주는 그대로 유지되었음은 물론이다.

60을 넘긴 노장의 대열에 접어든 1990년대 이후에도 시대와 호흡하며 연주를 즐기는 그의 활동은 계속되었다. 특히 이 때부터는 비슷한 이력을 지닌 노장 연주자들 외에 젊은 후배들과 함께 하는 것에도 무척 적극적인 모습을 보였다. 그 결과 빌 프리셀, 톰 하렐, 조 로바노, 마이크 스턴 등과 함께 한 <Dialogues>(1995), <by Arrangement>(1998)를 거쳐 팻 메시니와의 듀오로 녹음한 <Jim Hall & Pat Matheny>(1999), 노장 베이스 연주자들 외에 스캇 콜리, 크리스티안 맥브라이드 등의 젊은 베이스 연주자들과도 호흡을 맞춘 <Jim Hall & Basses>(2001), 엔리코 피에라눈지와 함께 한 <Duologues>(2005), 빌 프리셀과 함께 한 <Hemispheres>(2008), 조이 배이런과 함께 한 <Conversations>(2010) 등의 앨범이 나올 수 있었다. 또한 지난 여름만 해도 앨범으로 발매되지는 않았지만 증손자뻘인 어린 기타 연주자 줄리안 라지와 함께 뉴 포트 재즈 페스티벌 무대에 서기도 했다.

젊은 연주자들과 함께 한 앨범에서 짐 홀은 결코 산전수전 다 겪은 노장으로서 자신의 음악을 후배들에게 따르도록 하지 않았다. 1950,60년대 사이드맨으로서 여러 연주자들의 스타일을 수용하고 이에 유연하게 대처했던 것처럼 후배들의 음악을 이해하고 그 안에서 자신의 새로움을 찾으려 했다. 그렇기에 그의 음악과 연주는 분명 1950년대부터 2013년에 흐르는 역사성을 지녔음에도 한편으로는 늘 현재적이었다.

이처럼 그는 시대와 호흡하고 새로운 연주자, 새로운 스타일의 음악과 만나는 것을 두려워하지 않았다. 오히려 그 모험을 즐기며 그 안에서 자신의 음악을 발전시켰다. 나는 그가 재즈사의 한 페이지에 기록될 수 있는 것은 단지 그가 찰리 크리스챤, 쟝고 라인하르트, 허브 엘리스, 바니 케셀 등을 거친 재즈 기타의 모범을 확립한 연주자의 하나로 꼽히기 때문만이 아니라고 생각한다. 또한 재즈사의 음악적 황금기로 통하는 1950,60년대에 활동했던 전설이기 때문만도 아니라고 본다. (엄밀히 따지면 이 시기 그의 솔로 활동은 미미했지 않은가?) 그보다는 재즈의 아름다웠던 과거를 기억하게 하려는 것보다 지금 이시각 자신의 음악적 관심을 보여주고 이를 통해 새로운 감상자들과 소통하려 했기 때문이라 생각한다. 그것은 오히려 재즈와 재즈 기타의 역사를 지속시키고 발전시키는 것이었다.

이 노장 연주자의 사망이 젊은 연주자의 요절만큼이나 황망하게 다가온 것은 바로 이 때문이다. 생존했다면 앞으로 더 신선한 연주와 음악을 들려주었을 것이라는 아쉬움이 남아 있기 때문이다.

한편 그는 잠이 든 사이에 세상을 떠났다고 한다. 그러니까 사랑하는 가족, 좋아하는 동료 연주자들과 마지막 작별의 말도 하지 못한 채 말 그대로 꿈처럼 사라졌다는 것이다. 아니 그는 자신의 죽음을 알았을까? 그냥 잠에서 깼다고 생각했으나 모르는 사이 죽어있는 자신을 보고 깜짝 놀랐을까? 아니면 잠을 자는 동엔 꾼 꿈 속에서 나오지 못하고 그대로 머물러 있어 (영원히) 자신의 죽음을 알지 못하고 있는 것일까? 그것도 아니라면 아무 것도 깨닫지 못한 채 무(無) 혹은 어둠 속으로 소멸하고 만 것일까? 이 또한 아무도, 아무 것도 알 수 없다. 자신의 바람을 투영해 그의 죽음을 상상하는 것이 남겨진 자가 할 수 있는 일일 뿐이다. 그 가운데 나는 그가 세상을 떠나던 날 밤 꿈을 꾸었다고 믿고 싶다. 그 꿈은 기타 연주를 하는 꿈이었을 것이다. 그리고 그 연주는 그를 짜릿하게 할 정도로 새로운 영감으로 가득찬 것이었을 것이다. 그래서 그 연주가 계속되기를 바라는 순간 죽음의 문턱을 부드럽게 넘어갔을 것이다. 그것이야 말로 적절한 가벼움으로 살짝 부유하는 듯한 몽환적인 면을 지녔던 그의 기타 연주에 어울리는 사망이 아닐까?

삼가 고인의 명복을 빈다.

기억이 가물거려 찾아보니…Jim Hall 내한공연 관람 후 CD에 싸인까지 받았네요..

제 기억으론 연주 내내 등받이에 등을 기대지 않고 들었던 기억이 납니다.

글을 읽고 CD의 싸인을 보니 기분이 묘하네요.

저도 그 공연 보았습니다. 싸인은 받지 않았죠. ㅎ