연주자의 여유로운 마음이 투영된 익숙하면서 새로운 연주

재즈는 기본적으로 새로움을 향한 유랑자들의 음악이다. 연주자들은 늘 자신만의 새로운 무엇을 찾아 기약 없는 여행을 한다. 새로운 장소를 찾아내더라도 머무는 시간은 잠시. 그는 다시 새로운 길을 찾아 이곳을 떠난다. 근원에 대한 기억을 안고 앞으로 나아갈 수 밖에 없는 것이 재즈 연주자의 운명이다. 뒤를 돌아보면 돌이 되어버리는 오르페우스같다고 할까?

이러한 오르페우스의 운명 덕택에 재즈는 짧은 시간 안에 다양한 변화를 겪고 이를 통해 세분화된 흐름을 지닐 수 있었다. 그래서 이제 재즈는 그 경계가 모호하다. 그런데 새로움에 너무 집착한 나머지 아이디어 수준에서 더 나아가지 못하는 시도가 참 많은 것 같다. 그것은 하나의 일시적 사건처럼 솟아 올랐다가 꽃을 피지 못하고 시든다.

키스 자렛은 1983년 게리 피콕, 잭 드조넷과 함께 스탠더드 곡을 연주하는 트리오를 결성하게 된 이유로 재즈 연주자들이 자신의 길을 탐구한다는 미명하에 기본을 소홀히 한다는 느낌을 받았기 때문이라고 했다. 특히 비밥 양식이 그렇다고 나는 생각한다. 여전히 많은 연주자들이 비밥 스타일의 연주를 펼치고 있다. 또한 비밥이야 말로 가장 재즈적인 어법이라는 인식도 여전히 강하다. 하지만 비밥이 포스트 밥의 근간이 되었어도 오래된 어법이니 낡고 뻔한 것, 과거에 대해 향수를 지닌 사람들을 위한 반복처럼 생각하는 연주자와 감상자도 많은 것 같다.

그런데 사실 재즈의 역사는 과거를 완전히 부정하는 방향으로 발전하지 않았다. 기존의 것을 폐기하는 것이 아니라 그 위에 새로운 것이 추가되는 방식, 즉 다양성의 길을 걸어왔다. 그렇기에 지금 스윙, 비밥 등의 과거 양식이 지속되고 있는 것이다. 이 오래된 사조들은 읽을 때마다 새로움을 발견하게 되는 고전처럼 여전히 새로운 영감을 줄 수 있다. 그것은 자신의 내면을 투영할 때 가능하다. 형식의 차원이 아니라 자신을 표현하는 하나의 도구로 생각하면 오래된 스타일은 친숙한 새로움이 된다.

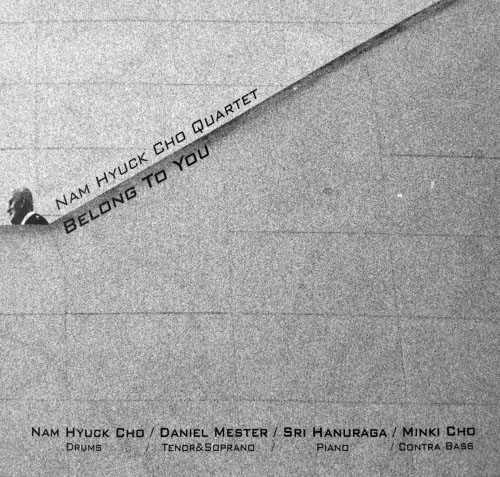

우리가 지금 듣고 있는 드럼 연주자 조남혁의 앨범이 이를 확인하게 해준다. 서울 군악대와 재즈 아카데미에서 드럼을 공부하고 오르페우스처럼 네덜란드로 떠나 지금까지 네덜란드 위트레흐트 음악원에서 수학중인 그는 비밥의 익숙함 속에서 찾아낸 새로움으로 감상자에게 말을 건다. 그 대화는 기본에 충실한 것에서부터 시작한다. 그의 드럼을 중심으로 인도네시아 출신의 피아노 연주자 스리 하누라가, 헝가리 출신의 색소폰 연주자 다니엘 메스터, 그리고 베이스 연주자 조민기가 함께 한 쿼텟은 비밥의 기본 중에 기본이라 할 수 있는 연주 자체가 주는 즐거움을 안다. 전면에 나서서 호흡을 편안하게 하면서도 강인한 근육질을 보여주는 색소폰, 수평과 수직을 오가며 사운드에 양감(量感)을 부여하는 피아노, 사운드를 부드러이 흔들리게(Swing) 만드는 베이스, 그리고 맨 뒤에서 연주자들을 지원하고 지휘하면서도 자신을 지혜로이 드러낼 줄 아는 드럼까지 그 자체에만 감상을 집중해도 충분히 만족할 수 있는 연주를 들려준다.

개별 연주도 연주지만 인터 플레이 또한 감상을 짜릿하게 한다. 각각 자기의 위치를 고수하면서 상대를 경청하며 겹침과 펼쳐짐을 반복하는 그 모습이 무척 여유롭게 보이면서도 높은 밀도를 느끼게 한다. 펑키한 감각이 돋보이는 ‘Cool Cat’이나 직선적 질주 본능으로 가득한 ‘Where Am I?’같은 곡이 대표적 이 곡에서 네 연주자는 다른 연주자를 돋보이게 하는 것은 묵묵히 뒤로 물러서 있는 것이 아니라 적극적으로 그 연주자의 솔로에 반응하는 것임을 보여준다. 이것은 분명 70년 이상 지속된 비밥의 정수이다.

그런데 이 정도에서 연주자 개개인의 솔로와 합주가 끝이 났다면 나는 이 앨범을 그냥 전통에 충실한 평범한 연주라 말하고 지나쳤을 것이다. 하지만 이 앨범은 익숙함 속에서 편안하게 자신만의 매력을 드러낸다. 그것은 바로 앨범 전체에 흐르는 여유와 낙관의 정서에 있다.

일단 이 앨범에 수록된 13곡은 미디엄 템포 이하의 곡에서는 물론 빠른 템포에서도 절대로 조급함이 느껴지지 않는다. 청춘의 질주 본능이 없다는 것은 아니다. 그 질주의 순간에서도 숨을 고르고 자신의 목적지뿐만 아니라 위치를 생각하는 여유가 있다는 것이다. 라틴 풍의 리듬이 현란하게 공간을 가로지르는‘Dear Mom’을 들어보자. 질주하는 중에도 네 연주자들은 꼼꼼히 좌우를 살피며 일정한 간격을 유지하며 부딪히지 않는다. 그렇기에 아무리 네 연주자가 빠르게 연주해도 가까이서 호흡해도 감상자의 입장에서는 숨가쁨, 충돌의 불안을 느낄 수 없다.

이러한 여유와 낙관의 근원은 조남혁이라는 인간에 있지 않나 생각한다. 그는 앨범의 전 곡을 작곡했다. 이 곡들에 대한 영감을 그는 일상의 경험에서 얻었다. 그리고 그의 일상은 힘듦보다 고마운 추억으로 가득하다. 물론 낯선 곳에서 공부를 한다는 것은 그를 많이 힘들게 했을 것이다. 하지만 그는 동료 연주자들과 선생님과 함께 하면서 연주와 작곡 능력이 향상되는 것에 대한 즐거움, 타지에서 자신을 위해 고생하는 가족에 대한 감사의 마음에서 곡에 대한 영감을 얻었다.

실제 드럼 연습 중에 아버지를 생각하며 썼다는 ‘Dada’나 어머니를 주제로 한 ‘Dear Mom’에서 는 부모님에 대한 그리움이 보이지 않는다. 그보다는 곁에 있는 부모님을 그린 듯이 넉넉함이 더 많이 느껴진다. 우리의 자진모리 장단을 적용한 ‘Sorrow’는 어떤가? 국악적인 요소를 적용했고 제목까지 ‘슬픔’이면서도 실제로는 전혀 슬프지 않다. 오히려 흥이 난다. 그렇다고 반어적 표현을 한 것도 아니다. 이것은 굿거리 장단을 테마의 동기로 사용했다는 ‘Someone Standing In The Rain’도 마찬가지. ‘빗속에 서 있는 누구’는 슬프지 않다. 외롭지도 않다. 스스로 충만하다. 또 다른 느린 템포의 발라드 ‘I Need You’가 그나마 비감(悲感)을 지녔다고 할 수 있지만 그래도 상황을 받아들이고 극복하는 자의 정서로 귀결된다. 이러니 어떻게 작곡자의 성격이 긍정적이고 낙관적으로 삶을 사는 사람이라고 생각하지 않을 수 있을까? 미디엄 템포로 가다가 갑자기 더블 템포로 속력을 내는 ‘Light In Darkness’처럼 분명 그는 어둠 속에서도 빛을 찾아내 질주하는 사람일 듯싶다. 한편 덱스터 고든의 1962년도 앨범 <Go>의 사운드를 연상시키는 ‘Her Hands On The Piano’나 내적 충만함을 느끼게 해주는 ‘Happy You Are Here’는 앨범에서 가장 직접적으로 낙관과 여유가 드러난 곡이 아닌가 싶다.

한편으로는 기본적으로 리듬을 연주하는 사람이기에 이러한 넉넉함이 가능하지 않았나 생각되기도 한다. 아내가 3년 만에 자전거를 타는 것-얼마나 뒤뚱거렸을까?-을 보고 썼다는 ‘Cool Cat’이나 칫솔질을 하다가 영감을 얻어 썼다는‘Toothbrushing’같은 곡처럼 그에게 일상의 경험과 감정은 리듬으로 다가오는 모양이다. 그리고 리듬은 기본적으로 위아래로 흔들리면서 슬픔이나 우울은 체로 걸러내는 힘을 지녔지 않던가? 눈물이 흘러도 춤을 추게 만드는 것이 리듬의 힘이다. 그러므로 마이너 키를 생각하기 전에 두둥실 리듬을 먼저 생각하는 자세가 이리도 여유롭고 넉넉한 곡들을 만들게 한 것으로 생각된다.

이 앨범의 타이틀은 ‘Belong To You’이다. ‘그대의 것’정도로 해석되는 이 말은 앨범에 담긴 음악이 감상자를 위한 것임을 의미하거나 조남혁 자신이 삶에서 느끼는 충만한 소속감을 의미한다고 생각한다. 그 둘 중 어떤 것이 되었건 드럼 연주자의 의도는 충분히 앨범을 통해 구현되었다. 분명 이 앨범을 듣는 모든 사람들은 연주 자체에 대한 집중에서 시작해 이내 앨범을 관통하는 편안한 긍정의 정서에 빠지게 될 테니 말이다. 그와 함께 이 앨범의 외관, 즉 연주 스타일에 관련된 것은 생각하지 못하게 될 것이다. 전통적이지만 현대적인 감각을 지닌 앨범, 개인적인 성향이 투영된 앨범으로 받아들이게 될 것이다. 우리와 함께 살고 있는 이 시대의 연주자가 자신의 마음을 투영해 만든 앨범이니 말이다.