휴식을 갖는 마음으로 편하게 연주한 발라드 앨범

나는 재즈에 관련된 글을 쓰는 일을 하고 있기에 현 재즈의 흐름을 놓치지 않기 위해 되도록이면 새로 발매되는 앨범들을 놓치지 않고 들으려 한다. 경제적으로나 시간적으로 참으로 피곤한 일이다. 그래도 재즈를 사랑하고 많은 사람들이 재즈를 좋아하는데 조금이나마 힘이 되려는 마음으로 계속하고 있다. 그런데 가끔은 저마다 개성을 드러내기 위해 새로운 스타일을 추구한 앨범들만 듣다 보면 혼란스러울 때가 있다. 재즈라는 중심에서 한참을 벗어나 방향을 잃어버린 느낌이랄까? 그럴 때면 나는 50,60년대 하드 밥 앨범들을 며칠간 듣는다. 그러면 다시 아! 재즈란 이런 것이었지!하는 생각에 마음이 편안해지며 다시 새로운 앨범을 들을 수 있게 된다. 살다 보면 가끔은 뒤를 돌아보고 자신의 현재를 정리정돈할 필요가 있다. 새 앨범들 속에 살다가 지난 날의 앨범을 다시 듣는 것도, 그래서 감상의 중심을 다시 확립하는 것도 이에 해당한다고 생각된다.

그런데 나 같은 감상자뿐만 아니라 연주자의 입장에서도 그럴 때가 있다고 생각한다. 사실 대부분의 연주자들은 성공작이건 실패작이건 자신의 이전 앨범을 뛰어넘어 새로운 무엇을 표현해야겠다는 강박관념이 있다. 그것이 재즈 연주자의 숙명인 것이다. 그런데 새로움 자체에 얽매어 아이디어 중심으로 음악을 하다 보면 중심이 흔들릴 때가 있을 것이다. 그러면 그(녀)는 자신을 정비하면서 휴식을 취하고 싶어지게 될 것이다. 그 때는 무엇을 할 수 있을까? 내가 지난 명반을 듣는 것처럼 연주자는 지난 날 즐겼던 곡들을 연주하지 않을까? 복잡함보다는 단순하고 담백한 스타일로 말이다.

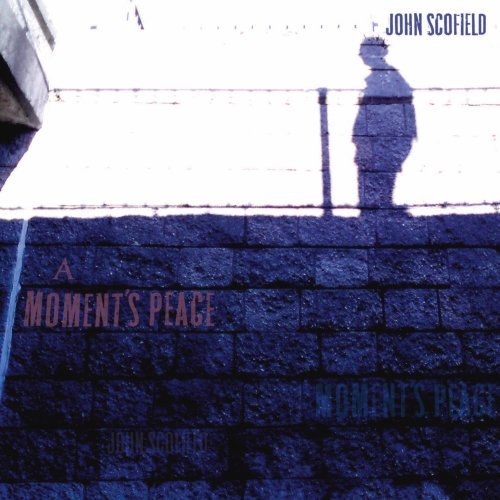

지금 우리가 듣고 있는 존 스코필드의 앨범 <A Moment’s Peace>가 그렇다. 이 앨범의 첫 곡 ‘Simply Put’을 듣는 순간 그동안 존 스코필드의 음악을 꾸준히 들어온 감상자라면 이 기타 연주자가 마음 먹고 힘을 빼고 편한 연주, 기본에 충실한 연주를 펼치기로 마음 먹었음을 단번에 느낄 것이다. 그렇다! 이 앨범은 존 스코필드가 자신을 정리하는 마음으로 편하게 연주한 발라드 앨범이다.

존 스코필드는 자신만의 확고한 톤과 주법을 지닌 재즈 기타의 스타일리스트이다. 이러한 스타일리스트의 경지는 오랜 시간 하나의 우물을 파야 가능한 것이다. 하지만 그는 음악만큼은 앨범마다 다양한 변화를 거듭해 왔다. 특히 지난 10년간 그의 활동은 왕성한 만큼 매우 다채로웠다. 전통적인 성향의 앨범(<Works For Me>, <En Route>)부터 펑키 사운드로 충만한 앨범(<Up All Night>), 새로운 일렉트로 사운드를 차용한 앨범(<Überjam>), R&B 소울에 경도된 앨범(<That’s What I Say: John Scofield Plays the Music of Ray Charles>, <Piety Street>), 오케스트라와 협연한 앨범(<54>) 등 여러 스타일을 가로지르는 활동을 해온 것이다.

그런데 이처럼 현란한 활동 속에 존 스코필드 자신도 조금은 방향을 상실했다거나 쉬어야겠다는 생각이 들었나 보다. 이전 앨범들이 자신의 음악을 외적으로 확장하려는 시도 중에 만들어진 것이었다면 이번 앨범은 오로지 자신만을 위해서 만들어졌다는 느낌이 강하다. 여기서 존 스코필드 자신만을 위한 앨범이라는 것은 그 자신만 이해할 수 있는 연주를 펼친다는 것이 아니라 그저 마음을 편하게 풀고 마치 연습을 하듯 연주하는 것을 의미한다.

이것은 무엇보다 앨범에 수록된 곡들의 면모에서 알 수 있다. 이번 앨범에서 존 스코필드는 자작곡 5곡과 함께 다른 작곡가의 곡들을 연주했다. 그리고 그 곡들에는 스탠더드 곡과 함께 칼라 블레이의 ‘Lawns’, 애비 링컨의 ‘Throw It Away’, 비틀즈의 ‘I Will’같은 곡이 포함되어 있다. 그러니까 널리 알려진 곡들이면서도 평소 그가 좋아하는 곡들을 연주했다는 것이다. 이들 곡들을 그는 무조건 자신만의 방식으로 새롭게 연주하려 하기 보다 원곡이나 오래 전부터 좋아한 연주자의 해석을 기준으로 연주를 펼친다. 그래서 ‘You Don’t Know What Love Is’에서는 존 콜트레인의 색소폰 솔로가, ‘Gee Baby Ain’t I Good To You’에서는 레이 찰스와 B.B. 킹의 블루스가, ‘You Don’t Know What Love Is’에서는 빌리 할리데이의 향기가, ‘I Loves You Porgy’에서는 니나 사이먼의 아련한 떨림이 연주의 아래에 흐르고 있다. 이것은 ‘Lawns’, ‘Throw It Away’, ‘I Will’에도 그래도 적용되어 각각 원곡의 달콤한 고독(Lawns), 고통 뒤의 달관(Throw It Away), 나른한 평온(I Will)의 정서가 연주에 반영되어 있음을 느끼게 된다.

존 스코필드의 자작곡은 또 어떤가? 잔잔한 보사노바 리듬을 배경으로 목가적인 멜로디가 흐르는 ‘Simply Put’, 존 세바스찬 바흐의 바이올린 파르티타 가운데 ‘Gavotte’와 유사하게 만들었다는 ‘Johan’, 단순한 테마로 편한 분위기를 만들어 나가는 ‘Mood Returns’와 ‘Already September’, 또 포크적 감성으로 또 다른 목가적 분위기를 연출하는 ‘Plain Song’까지 대부분 익숙하지 않은 곡들임에도 멜로디나 사운드 모두 낯설지 않은 느낌으로 다가온다.

이처럼 편안하고 친숙한 사운드를 만들어 내기 위해 존 스코필드는 평소 복잡 미묘하게 변화를 거듭하던 기타 톤을 하나의 톤으로 정돈하고 멜로디 연주에 집중했다. 기타로 노래하기로 마음 먹은 것이다. 대신 나머지 부분은 래리 골딩(오르간, 피아노), 스캇 콜리(베이스), 브라이언 블레이드(드럼)에게 일임했다. 그 기대에 맞게 다른 세 연주자들은 재즈의 근간을 이루는 하드 밥, 블루스의 어법을 잘 활용하여 모든 시대에 공감을 얻을 수 있는 사운드로 리더의 기타 연주를 멋지게 지원했다. 실제 존 스코필드는 다음과 같이 말한다.‘나는 음악을 어느 정도 단순하게 해보려 했다……이런 시도는 앨범 <Quiet>(Verve 1996) 이후 처음이다. 그리고 나는 각 곡들의 연주를 짧게 하려고 했다. 왜냐하면 이 곡들이 그 자체로 드러나길 바랬기 때문이다. 물론 우리는 솔로를 하긴 했다. 그러나 곡의 해석이 우리의 우선 목표였다.’

그렇기에 이번 앨범은 단순, 담백한 사운드, 명료한 멜로디, 전체 사운드가 만들어 내는 친숙한 맛이 매력이다. 하지만 존 스코필드가 모처럼 힘을 뺐다고 해서, 친숙한 연주를 펼쳤다고 해서 그렇고 그런 진부한 앨범을 만들었다고 생각하지는 말자. 그런 의도로 앨범을 제작하려 했다면 아주 잘 알려진 스탠더드 곡들로만 앨범을 채웠을 지도 모른다. 그리고 솔로 연주에 있어서도 상투적인 프레이징으로 일관했을 것이다. 그러나 이번 앨범은 분명 듣기 쉽고 친근한 느낌으로 다가오지만 그렇다고 뻔하다는 느낌을 주지 않는다. 이것은 뭔가 색다른 것을 시도해서가 아니다. 그것은 지금까지 그가 해왔던 것처럼 지난 앨범들과 다른 방향으로 연주를 풀어나갔기 때문이다. 즉, 차이를 통해서 새로움을 만들어 냈다는 것이다. 이번 앨범의 경우 앞으로 나가려는 의지를 잠시 누르고 지난 10여년 뒤돌아보고 이를 통해 자신을 정리하고 기본을 확인하는 것이 이전 앨범과의 차이점이었다. 그러니까 어깨에 힘을 빼고 편하게 연주하는 것만으로 신선한 맛을 만들어 냈다는 것이다. 참 신기한 일이 아닌가?

아무튼 이유야 어쨌건 존 스코필드의 이번 앨범은 이후 그의 음악에 접근하려는 사람들에게 기본적인 추천 앨범으로 남으리라 예상된다. 존 콜트레인 하면 <Ballads>앨범을, 빌리 할리데이 하면 <Lady In Satin>을, 마일스 데이비스 하면 <Kind Of Blue>를 우선 추천하는 것처럼 말이다.