액션 페인팅으로 잘 알려진 화가 잭슨 폴록의 예술을 그린 영화다. 어떻게 폴록이 액션 페인팅을 시작했는지, 또 어떻게 어려움 속에서 성공의 길로 접어들 수 있었는지를 확인하게 해준다. 그리고 그가 성공 욕구와 함께 자신만의 예술에 몰입하고픈 욕구 사이에서 갈등했음을 생각하게 해준다. 전기에 기반을 둔 만큼 폴록의 삶과 예술을 잘 반영했다고 생각한다. 물론 두 시간이 짧은 것은 아니지만 시간이 부족했던 듯 살짝 비약하듯 넘어가는 부분이 있긴 하다.

내가 이 영화를 보기로 한 것은 잭슨 폴록이 재즈를 좋아했기 때문이었다. 그는 작품 활동을 할 때 재즈를 들으며 하곤 했다고 한다. 실제 영화의 첫 장면에서 그는 술에 취해 친구에게 최고의 드럼 연주자는 진 크루파라고 말하는 등 재즈에 대한 애착을 보인다. 이 외에 식사 중이거나 작업할 때 재즈가 자주 나온다. 그런데 폴록이 재즈를 좋아했다고 했을 때 나는 비밥이나 그 이후의 재즈를 생각했었다. 오넷 콜맨의 앨범 <Free Jazz>에 폴록의 ‘White Light’이 사용되었던 것을 생각해보자. 그러나 폴록이 즐겨 들었던 음악은 스윙 재즈였다. 처음에는 이것이 잘 이해가 가지 않았다. 우연성에 의지하는 폴록의 그림은 재즈와 관련 지을 수 있지만 그 가운데서도 프리 재즈와 더 많은 관련성이 크게 느껴지기 때문이다. 그런데 생각해보면 폴록이 자신의 화풍을 개척할 당시가 스윙 재즈의 시대였기 때문이 아니었나 싶다. 즉, 비밥은 나오지 않았다는 뜻. 그래도 물감을 흘려 그림을 그릴 무렵에는 비밥이 인기를 얻었었는데 스윙 재즈만 언급되는 것은 다소 이해가 되지 않는다.

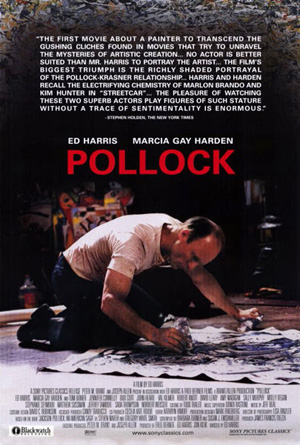

이 영화는 에드 해리스의 첫 감독작이다. 내게 그는 여러 영화 가운데 <The Rock>에서의 강인한 장군의 이미지로 남아 있다. 이런 그가 자비를 들여 영화를 만들었다고 했을 때 좀 놀랐다. 그런데 그가 폴록을 첫 영화의 주제로 삼은 계기가 재미있다. 그의 아버지가 아들과 폴록이 닮았다며 폴록에 관한 책을 준 것이 계기가 되었다 한다. 실제 폴록과 에드 해리스는 많은 부분이 닮았다. 그런데 생각보다 에드 해리스의 연기는 영화에서 그렇게 많은 공감을 불러일으키기에 다소 아쉬움이 있다. 비록 폴록의 후기 삶을 표현하기 위해 약 두 달의 촬영기간 사이에 몸집을 불리는 노력을 했지만 젊은 시절의 폴록을 연기하기엔 다소 나이가 들어 보이기 때문이다.

한편 영화에는 페기 구겐하임이 예술가를 지원하면서도 살짝 신경질적인 여장부로 나오는데 그 또한 재미있다. 그리고 발 킬머가 드쿠닝 역으로 단역 출연하는 것, 제니퍼 코넬리도 거의 단역으로 나온다. 반면 영화에서 가장 인상적인 연기는 폴록의 아내 리 크래즈너역을 맡은 마르시아 게이 하든이었다.

재즈를 좋아한 폴록이었던 만큼 영화는 재즈가 곳곳에 등장한다. 하지만 실제 사운드트랙은 폴록이 듣던 스윙이 아니라 제프 빌이 만들어 낸 현대적 감각의 음악이다. 그의 음악은 재즈와 현대 음악이 결합한 듯한 느낌을 준다. 굳이 재즈로만 설명한다면 미국보다는 유럽 쪽에 가까운 음악이다. 그런데 그 음악이 폴록의 그림과 상당히 잘 어울린다. 제프 빌도 폴록의 그림에 어울리는 음악은 다소 긴장이 강한 음악이었다 생각했던 모양이다. 특히 폴록이 대형 그림을 그릴 때 배경으로 흐르는 음악은 그림 자체처럼 느껴지기도 한다. 한편 사운드트랙은 탐 웨이츠의 ‘The World Keeps Turning’으로 마무리 된다. 나름 잘 어울리는 엔딩이라 생각되는데 하필 탐 웨이츠였나 하는 의문이 든다. 재즈를 사랑한 비트 세대의 정신이 재즈연주자들보다 탐 웨이츠로 이어졌던 것처럼 폴록의 자유로움이 그에게 이어졌다고 믿었던 것일까?