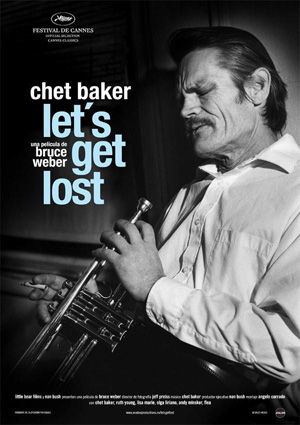

쳇 베이커를 주제로 패션 사진으로 유명한 부르스 웨버가 제작한 다큐멘터리 영화를 다시 보다. 1987년에 촬영되었는데 이듬해 쳇 베이커가 세상을 떠나면서 생각보다 더 의미 있는 영화가 되어버렸다. 영화는 다큐멘터리라고는 하지만 쳇 베이커의 삶을 증명하는 인물들이 그리 많이 나오지 않는다. 쳇 베이커와 성공을 함께 한 퍼시픽 레이블의 설립자 딕 복, 당시 그의 곁을 떠나지 않았던 다이안 바브라, 루스 영, 그의 어머니, 캐롤 베이커 등이 나오는데 그들의 발언들은 쳇 베이커의 신화적인 명과 암을 말하지만 그렇게 현실감이 있는 것도 아니다. 부르스 웨버가 편집과 음악을 통해 쳇 베이커의 모습을 하나의 꿈처럼 만들어 놓았기 때문이다. 실제 영화는 멋진 뮤직 비디오가 아닐까 싶을 정도로 쳇 베이커의 매력을 느끼게 해준다. 윌리엄 클랙스턴이 찍은 젊은 날의 쳇 베이커, 또 그가 이탈리아에서 찍었던 영화의 단편들에 주름 잡힌 얼굴로 노래를 부르는 1987년 당시의 쳇 베이커가 교차되는데 그것이 마치 일장춘몽처럼 다가온다.

또한 영화는 쳇 베이커를 영원한 젊음의 대변자처럼 느끼게 해준다. 영화에는 그를 제외한 노년이 등장하지 않는다. 산타모니카 해변에서 시작해 영화제가 열리는 칸느로 끝나는 영화 속에서 그는 늘 젊은이들과 함께 한다. 추억보다는 현재가 중요하다는 듯이 그는 연주하고 노래한다. 늘 부르던 노래긴 하지만 처음 부르듯 말이다. 그것이 인상적이었다. 한편 그를 보통 제임스 딘과 비교하곤 하는데 그 또한 이를 의식한 내용이 나오는 것이 흥미롭다. 그리고 아트 페퍼, 폴 데스몬드 등 그와 비슷한 시기에 활동하다가 먼저 세상을 떠난 연주자를 언급하는 장면에서는 그 또한 죽음에 대한 불안을 안고 있었음을 느끼게 된다. 그래서 영화는 아름다우면서 한편으로는 슬프다.

사실 쳇 베이커는 이 영화를 찍을 당시 몸이 그리 좋지 않았다. 경제적 상황도 물론 좋지 않았다. 그래서 마약을 위한 돈을 만들기 위해 이 영화를 찍었는데 촬영 기간 중에 힘들어하고 주변을 힘들게 하는 상황들이 종종 있었다고 한다. 그래서인지 이 영화를 보면 가학적인 무엇이 느껴지기도 한다. 기록 뒤에 숨은 가학성. 결과적으로 이듬해 그가 세상을 떠나면서 그것이 의미를 지니게 되었지만.

영화의 사운드트랙은 앨범으로 발매되었다. 쳇 베이커 말년의 진수를 담은 앨범인데 영화를 본다면 이 앨범도 같이 따로 들어보기 바란다.