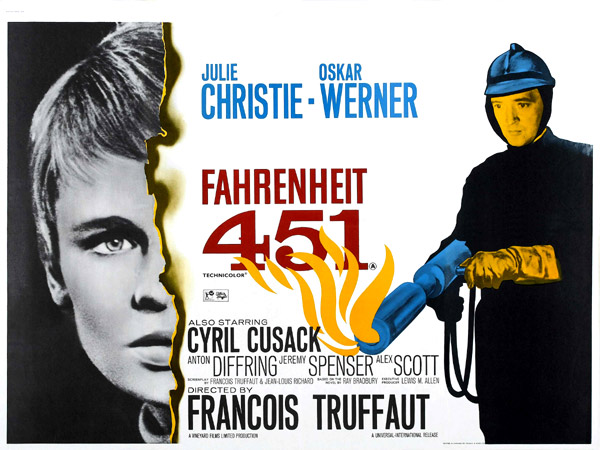

지난 여름에 읽었던 책 가운데 레베카 크누스의 <20세기 이데올로기 책을 학살하다>란 책이 있었다. 이 책에서는 국민들이 자신에 우호적인 이데올로기로 통합되기를 바라는 독재자들이 책을 파괴한 예들이 나온다. 프랑소와 트뤼포 감독의 이 영화도 그런 경우의 하나라 하겠다. 미래의 어느 시간 대로 설정된 영화 속세상은 책을 읽는 것이 금지되어 있다. 그래서 소방관들을 불을 끄는 것이 아니라 책을 불에 태우는 일을 전문으로 한다. 주인공 몬태그가 그런 일을 하는 모범 소방수. 이후의 전개는 대부분의 미래사회 형 영화처럼 흐른다. 책을 읽게 된 소방관의 반항……

책을 읽지 못하게 하고 이를 통해 인간을 통제하는 미래 사회의 분위기는 크리스챤 베일이 나왔던 <이퀼리브리엄>을 연상시킨다. <이퀼리브리엄>은 감정의 통제였지만 말이다. 아무튼 영화를 보면서 이 영화를 비롯한 많은 미래 영화들이 통제 사회를 이야기할까 하는 의문이 들었다. 현실은 갈수록 통제 불가한 쪽으로 분열되어가는데 말이다. 아무래도 미래라는 허상으로 부담 없이 과거나 당시의 현재를 비판하려 한 듯. 미래에 대한 불안이 동인이었던 것 같지는 않다. 이런 생각을 하는 이유는 영화의 실질적인 주제는 기억에 관한 것이었기 때문이다. 책을 불태운다는 것은 결국 집단의 기억을 삭제한다는 것이 아니던가? (레베카 크누스의 책에서도 이 문제가 언급된다.) 과거의 삭제는 미래의 예측을 부정하는 것과도 같다. 한편 영화는 결국 많은 책들이 종이가 아니라 인간의 기억을 통해 이어지는 정말 아름답고 환상적인 결말을 보여준다. 할아버지가 외운 책을 손자가 이어 외우면서 이어지는 것이다. 그렇게 인간의 역사는 지속된다. 즉, 영화는 통제 사회를 무대로 하고 있지만 완벽한 사회 통제 사회는 불가하다는 것을 말하고 있는 것이다. 영화의 오프닝이 텍스트로 크레딧을 보여주는 것이 아니라 성우의 목소리로 소개한 것도 이 때문이리라.

영화는 미래 사회를 설정했다. 그런데 지금 영화를 보면 영화 속 미래 사회가 이미 지난 듯한 느낌을 받는다. 1966년에 상상한 미래 사회는 1980년대나 1990년대가 아니었나 싶다. 모던한 감각이 돋보이지만 여전히 기름으로 움직이는 소방차, 소방관들의 옷차림, 무선 전화가 아니라 유선 전화가 곳곳에 설치되어 있는 집 구조 등이 미래가 아닌 과거를 연상시킨다. 그런데 이 과거적 미래 디자인이 나는 마음에 든다. 미래적이면서도 고전적인 무게감이 느껴진다. 한편 벽걸이 TV나 몬태그가 출퇴근하는 전철-이것은 실제 전철인 듯-의 이미지는 지금보다 미래적이다. 사실 감독은 그보다 더한 미래상을 그렸을 지도 모른다. 다만 CG도 없는 당시의 영화 제작 상황이 이를 허용하지 않았을 것이다. 그래서 제약에서 상상을 실현 시킨 것이 영화 속 무대였으리라.

책을 불태우는 영화인 만큼 다양한 책들이 등장한다. 몬테그가 처음 읽게 되는 책은 잘스 디킨즈의 <데이비드 코퍼필드>였고 그 외에 쇼펜하우어, 니체, 조지 오웰, 루이스 캐롤, 사무엘 베케트 등의 많은 책들이 등장한다. 하지만 영화가 프랑스를 넘어 유럽 및 영미 배우, 제작진을 데리고 영어로 제작되었음에도 프랑스 책들이 클로즈업 되었다. 특히 장 쥬네의 <도둑 일기>가 불타는 모습이 인상적이었다. 이 영화의 원작을 쓴 소설가 레이 브래드베리도 미국인이었던 것을 생각하면 책들의 선택은 감독이 한 듯하다. 그렇다면 그가 읽었던 책들이었을까?

* 화씨 451도는 책이 불타기 시작하는 온도라고 한다.