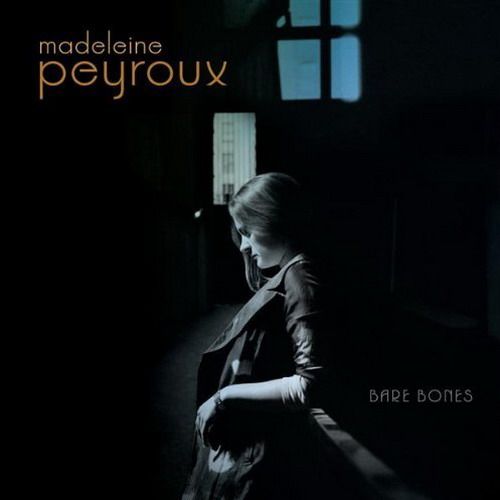

마들렌느 페루의 삶의 철학을 담아낸 앨범

마들렌느 페루-이전까지 ‘페이루’라고 말하곤 했는데 그녀의 공식 홈페이지에 가보니 ‘페루’로 발음하라고 적혀 있더군요-의 목소리에는 추억의 향기가 배어 있습니다. 오래된 책의 노랗게 변색된 페이지들을 넘길 때 나는 그윽한 먼지 냄새처럼 그녀의 목소리에는 지난 시간에 대한 향수가 느껴집니다. 그러니까 아련한 과거를 떠올리게 한다는 것인데 이 말은 곧 그녀의 목소리가 친근하게 다가온다는 것을 의미합니다. 여기에는 이미 그녀를 이야기할 때마다 언급되듯이 그녀의 목소리가 빌리 할리데이와 유사한 음색을 지녔기 때문이기도 합니다. 그래서 설령 그녀를 처음 만나더라도 어디선가 한번쯤 만났던 느낌, 연락이 뜸했던 친구를 오랜만에 만나는 듯한 반가움을 느끼게 됩니다.

이러한 친근함은 그녀가 대중적 관심을 얻는데 큰 도움을 주었습니다. 많은 사람들은 그녀의 노래를 듣자마자 빌리 할리데이의 재림이라 하며 반겼습니다. 저 역시 어떻게 풋풋한 20대 백인 여성이 삶의 고난이 만들어 낸 빌리 할리데이의 목소리를 지닐 수 있었을까? 신기하게 생각하면서 그녀의 노래를 처음 들었었습니다. 아마 마들렌느 페루를 이미 알고 계시는 여러분도 저와 비슷한 경험을 하지 않았을까 생각합니다.

그런데 마들렌느 페루에게는 빌리 할리데이와의 비교가 영광인 동시에 큰 부담으로 작용했던 모양입니다. 생각 있는 연주자나 보컬이라면 자신만의 개성을 감상자가 알아주기를 원하게 되지요. 그래서 지난 2006년도 앨범 <Half The Perfect World>부터 그녀는 새로운 변화를 시도했습니다. 그것은 사운드에서 특히나 두드러졌습니다. 사실 목소리 자체는 어쩔 수 없는 것 아니겠습니까? 오히려 빌리 할리데이와 유사한 자신의 목소리를 인정하고 보다 다른 음악을 추구하는 것이 더 합리적인 선택이겠죠. 아무튼 그래서 그녀는 재즈의 전통을 무시하지 않는 선에서, 어쩌면 그녀가 평소 재즈만큼이나 좋아하고 자주 들었을 법한 포크 계열의 사운드를 차용하기 시작했습니다. 그래서 기타가 보다 중요하게 활용되기 시작했고 레퍼토리 또한 재즈 외의 포크 계열의 곡들을 선택하기 시작했습니다. 그 결과 지난 앨범은 빌리 할리데이를 여전히 떠올리게 하면서 어디까지나 마들렌느 페루의 시간은 현재에 머무르고 있음을 명확하게 인식시킬 수 있었습니다. 그리고 평단과 대중의 반응 또한 아주 좋았습니다.

그리고 3년이 흘러 새로 선보인 이번 네 번째 앨범도 마찬가지 입니다. 여전히 래리 클라인이 제작자로 그녀를 후원하고 있으며 오르간, 피아노 등의 건반 악기가 등장하기는 하지만 기본적으로 기타 중심의 담백한 사운드가 주를 이룹니다. 그래서 지난 앨범에 흡족해 하셨던 분들이라면 이번 앨범 역시 만족스럽게 생각하지 않을까 싶습니다. 혹시 지난 앨범과 비슷하다면 좀 심심하지 않을까 의심이 가시나요? 꼭 그렇지는 않습니다. 이번 앨범에서도 나름 변화가 보입니다. 그것은 보다 더 단순함을 추구한다는 것으로 설명 가능할 것 같습니다. 사실 지난 앨범의 경우 담백한 기타 중심의 사운드로 편하고 차분한 느낌을 주었지만 선곡에 있어서는 다양한 화제를 불러일으킬 정도로 화려한 느낌이 있었습니다. 조니 미첼, 레너드 코헨, 세르쥬 갱스부르 등의 곡을 노래하고 K.D 랭, 틸 브뢰너 같은 게스트가 있었으니까요. 그러나 이번 앨범의 경우 이런 종류의 화려함 조차 보이지 않습니다. 래리 클라인, 월터 벡커(스틸리 댄), 줄리앙 코리엘, 조 헨리, 데이비드 바토, 션 웨인랜드 같은 동료들의 도움이 있기는 했지만 그녀가 직접 쓴 곡들로만 앨범을 채웠습니다. 이에 대해 그녀는 ‘혼자 혹은 공동으로 작곡을 하는 것은 정말 새로운 경험이었으며 그래서 마치 첫 앨범을 녹음하는 것 같았다’고 합니다. 한편 연주 또한 특별한 게스트 없이 곡마다 악기의 들고 나감이 보이지만 기본적으로 하나의 밴드와 함께 했습니다. 그 결과 모든 곡들이 서로 어우러져 하나의 분위기를 형성하는 소박함이 돋보이는 앨범이 만들어졌습니다.

그런데 이전 보다 더 단순 담백해진 사운드가 주는 정서적 위안은 이전 앨범보다 훨씬 더 커진 것 같습니다. 이 정서적 측면이 이번 앨범의 진정한 매력이라고 저는 생각하는데요, 분명 앨범에 담긴 그녀의 노래는 도시를 살아가면서 우리가 느낄 수 있는 불안, 슬픔, 우울을 부드럽게 감싸고 위로하는 힘이 있습니다. 과거 빌리 할리데이가 비극적인 삶을 살며 형성된 목소리로 자신의 숙명과 그에 대한 체념의 정서로 우리를 가슴 아프게 했다면 안개처럼 다가오는 마들렌느 페루의 스모키 보이스는 그런 상처 받고 찢긴 가슴을 차분히 정화시키고 치유해줍니다. 실제 그녀는 ‘비가 그치고 해가 나오는 것처럼 어떤 투쟁에서 빠져 나오는 변화의 순간’을 노래에 담고 싶었다고 합니다.

물론 앨범에 담긴 노래들 가운데에는 어두운 노래들도 있습니다.‘River Of Tears’, ‘Dame The Circumstance’같은 곡들은 분명 제목에서 어두운 내용을 그리고 있습니다. 게다가‘Love & Treachery’같은 곡은 비극적 애상의 정서가 더 많이 드러나긴 합니다. 그럼에도 이들 노래들이 희망의 노래, 긍정의 노래가 될 수 있는 것은 노래하는 마들렌느 페루의 자세 때문입니다. 이 곡들을 그녀는 자신의 이야기처럼 노래하지 않습니다. 그보다는 우리의 삶을 바라보는 듯한 자세로 노래합니다. 그래서 ‘삶이 힘들지요? 하지만 걱정 마세요. 이 시간은 곧 지나갑니다’ 라고 이야기하는 듯한 느낌을 받게 됩니다. 한편 개인적으로 이번 앨범에서 가장 돋보이는 곡이라고 생각되는‘Homeless Happiness’와 ‘I Must Be Saved’같은 곡에서 단순한 기타 반주를 타고 흐르는 그녀의 노래는 아무것도 일어나지 않는 단순한 일상이 오히려 행복일 수도 있다고, 그 무료함을 받아들일 때 소박한 행복을 누릴 수 있다고 위로하는 것만 같습니다. 이런 위로의 정서는 분명 복잡하고 화려한 사운드로는 표현하기 어려운 것입니다. 그래서 저는 이 앨범을 듣는 내내 프랑스 파리 생 미셀 거리나 지하철 샤틀레-레 알 환승역 지하 광장에서 분주히 오가는 사람들 사이에 서서 천천히 노래하는 거리의 악사를 상상했습니다. (실제 그녀는 미국에서 태어났지만 부모님의 이혼 후 어머니를 따라 파리에 살면서 거리 음악사들과의 활동을 통해 노래를 시작했다고 합니다.)

이번 앨범의 타이틀 ‘Bare Bones’은 우리말로 ‘요점’혹은 ‘핵심’으로 옮길 수 있습니다. 이 말은 우선 간결하게 정리된 사운드를 의미할 수도 있겠죠. 어쩌면 처음 그녀가 노래를 시작할 때 재즈나 포크 등의 장르를 생각하기 전에 이처럼 단출한 사운드를 배경으로 노래했었을지도 모르겠습니다. 하지만 결국 이 앨범의 타이틀은 마들렌느 페루가 앨범에 담아낸 삶의 철학을 의미한다고 생각합니다. 즉, 슬픔, 어두움, 우울한 삶을 극복하고 기쁨, 밝음, 희망으로 가득한 삶을 꿈꾸는 것, 그리고 이것을 담아낸 음악이 바로 마들렌느 페루가 생각하는 ‘Bare Bones’인 셈이지요.

한편 저는 이러한 낙관과 긍정의 정서를 통해 드디어 마를렌느 페루가 빌리 할리데이의 그늘, 강박으로부터 벗어났다고 생각합니다. 실제 비슷한 얼굴이라도 암에 품은 생각, 마음에 따라 인상이 달라 보이듯 이번 앨범을 듣고 많은 분들이 빌리 할리데이 이전에 마들렌느 페루의 개성을 먼저 느끼게 될 것입니다. 그러고 보면 정말 이번 앨범은 마들렌느 페루 본인에게도 ‘Bare Bones’이 되겠군요.