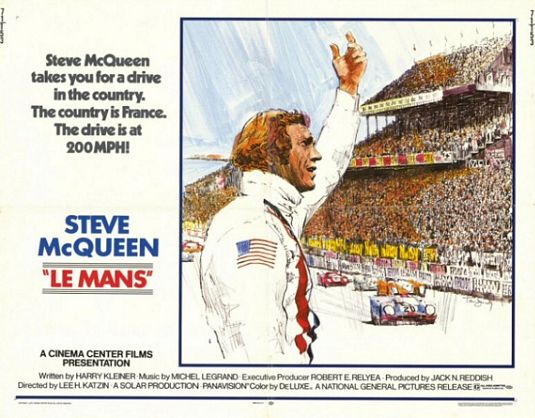

혼자 있는 일요일, 두 시쯤에 눈을 떴다. 그리고 집에 흐르는 침묵을 없애기 위해 TV를 켰다. 마침 EBS에서 스티브 맥퀸이 주연한 영화를 보내주고 있었다.

나는 조용함을 좋아하지만 그래도 스포츠의 뜨거운 감동 또한 좋아한다. 그 가운데 F1 경기를 무척 좋아한다. 한국에서 실시간으로 이를 보는 것이 여러모로 어렵지만 아직도 메르세데스와 페라리의 경쟁을 경기 결과를 통해 확인하곤 한다. 그러면서 2주에 한 번씩 일요일 오후가 되면 시골 도시에 남자들을 사라지게 했던 F1중계가 있던 프랑스를 생각하곤 한다.

그런데 프랑스에는 아주 특별한 자동차 경주가 있다. 프랑스 남서부 르 망이라는 도시에서 펼쳐지는 24시간 장거리 레이싱 경기, 보통 사람들은 이것을 르망 레이스라 부른다. 이 영화는 바로 르망 레이싱 경기를 다루고 있다. 그렇다고 해서 선악이 분명하고 스펙터클한 레이싱이 있는 영화는 아니다. 하나의 다큐멘터리를 찍듯이 24시간 경주를 세밀하게 짚어나가며 그 안에 약간의 서사가 있을 뿐이다. 게다가 주인공이 우승하는 것으로 끝나지 않는다. 자동차 레이싱 영화치고는 상당히 잔잔한 흐름이다. 물론 자동차가 부서지고 불이 나고 사람이 다치는 장면이 없는 것은 아니다. 그러나 이것을 다큐멘터리적인 시선으로 다루고 있기에 그 자체가 시각적 충격으로 다가오지는 않는다.

한편 이 영화를 보면서 나는 지금 이 영화를 만든다면 어떻게 되었을까 생각해 보았다. 영화에서는 포르쉐와 페라리의 경쟁에서 포르쉐의 승리로 끝이 나는데 그게 현재에선 가능할까? 양쪽 자동차 회사의 로비, 혹은 유감으로 인해 가상의 자동차 회사 이름을 사용해야 하지 않았을까? 그리고 자동차 및 드라이버의 옷에 있는 여러 홍보, 협찬사들의 로고도 문제가 되지 않았을까? 만약 그래서 페라리와 포르쉐의 경쟁이 아니라 가상의 자동차 브랜드 이름을 사용해야 했다면 영화 자체는 다른 방향으로 갔어야 할 것이다. 다큐멘터리적인 흐름을 포기해야 했을 것이고 따라서 주인공의 성격을 강조하고 멜로 라인도 부각시켜 영화 같은 영화로 나가야 할 것이다. 하지만 다행이 현실을 그대로 반영할 수 있었기에 영화는 시작 후 삼십 분간 주인공이 한마디 하지 않아도 극적 긴장을 품을 수 있었다.

영화는 미국 감독이 제작한 미국 영화다. 그래서 배우들이 어설픈 영어로 이야기를 한다. 그러나 르 망이라는 장소와 미셀 르그랑의 음악이 영화를 프랑스적으로 바라보게 만든다. 심지어 스티브 맥퀸조차도. 한편 스티브 맥퀸은 실제 대단한 스피드 광이었다고 한다. 그래서 이 영화에 적극 참여했다고 하는데 그래서 스턴트 없이 모든 위험한 촬영을 다했다고 한다. 실제 영화가 끝나면 제일 먼저 영화를 위해 참여한 스턴트 레이서들의 이름이 먼저 나오는데-그래서 더 다큐멘터리적이다-그 안에 스티브 맥퀸의 이름이 떡 하니 나온다.