지난 번 이 책의 출간을 기념하기 위해 열렸던 음악 감상회에 초대되어 갔다가 이 책을 공짜로 받았다. 그리고 잠시 두었다가 지난 일요일부터 읽기 시작해 이제 막 마지막 페이지를 읽었다.

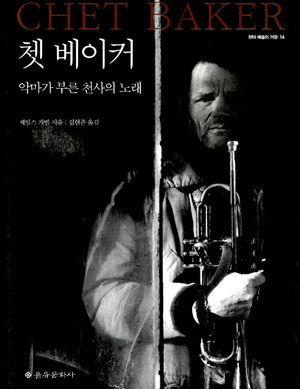

이 책은 재즈 칼럼니스트 제임스 개빈이 2002년에 출간했던 <Deep In A Dream: The Long Night Of Chet Baker>를 번역한 것이다. 860여 페이지에 걸쳐 그의 삶을 세밀하게 조명하고 있다. 그리고 저자가 조명한 쳇 베이커의 삶은 주로 마약과 관련된 것이다. 사실 이미 그의 삶은 마약 그 자체였다는 사실은 잘 알려진 터. 하지만 내용은 그 이상이다. 그토록 여리고 섬세한 멜로디를 만들어 냈던 그가 현실에서는 그 반대의 삶을 살았다는 것은 분명 충격으로 다가오리라 생각한다. 오로지 마약을 얻기 위해 연주를 하고 그것도 모자라 도둑질을 하는가 하면 몇 달러를 위해 길 위에서 구걸 연주를 하는 것도 모자라 주유소나 레스토랑 직원으로도 일하기도 했던 그의 삶은 분명 그다지 음악적이지 못했다. 그러나 이런 삶에도 그토록 아름다운 음악을 만들어 냈다는 것을 생각하면 결국 그는 어쩔 수 없는 천재였음을 깨닫게 된다.

저자의 서술 방식은 마약을 중심으로 어지러이 섞여 있는 그의 삶을 차분히 정리해서 드러내고 있다. 그러나 그 세밀한 정리가 마음에 들지만 한편으로 그다지 그 관점이 음악적이지 않다는 점은 불만스럽다. 물론 주지했다시피 그의 삶이 음악적이었던 것은 아니다. 그러나 적어도 저자의 관점이 보다 더 적극적으로 드러났으면 어땠을까? 당시 평론가들의 평을 인용하는 것이 아니라 자신의 생각 말이다. 실제 글은 쳇 베이커의 공연을 따라 흐르고 있고 앨범에 대해서는 몇 몇 앨범을 제외하고는 그다지 깊게 조명하지 않는다. 특히 스티플 체이스 시절의 명작들이 그냥 지나가는 앨범으로 언급되거나 아예 누락되었다는 것은 매우 아쉽다. 만약 이 책을 통해 쳇 베이커의 음악에 담긴 무엇을 느끼고자 한다면 나는 그다지 이 책을 추천하고 싶지 않다. 쳇 베이커라는 한 인간에 대해 알 수 있게 해줄 수는 있지만 음악에 대해서는 평균수준 정도의 이야기만 있을 뿐이다. 물론 이것은 저자와 나의 관점의 차이이리라. 실제 나는 이 책이 900여 페이지의 방대한 분량-미국판은 분명 이보다 페이지 수가 적었을 테지만-으로 이루어질 필요가 있었는가? 하는 의문이 든다. 마약에 마약으로 일관된 그의 삶을 따라가는 것은 분명 의미가 있지만 이 정도라면 넉넉잡아 600페이지 분량이면 충분했지 않았나 싶다. 이런 나의 생각은 음악적인 저자의 평가가 다소 적다는 데서 제기되는 것이다. 물론 이런 나만의 아쉬움에도 불구하고 이 책에 담긴 쳇 베이커는 매우 매력적이다.

그리고 이 책을 통해 나는 그의 음악을 유럽과 미국 시기로 나누면서 미국 내의 재즈 사조 변화나 유럽의 재즈 변화와 관련을 인위적으로 시킬 필요는 없다는 것을 깨달았다. 왜냐하면 그는 재즈 비즈니스에는 거의 무심한 태도를 보였기 때문이다. 따라서 스타일의 변화에 큰 위기감을 느꼈다거나 어떤 영향을 받았다거나 하지 않았다. 그는 그저 자신의 현재만을 살았을 뿐이다.